“望闻问切”教长文

作者: 吴一叶

摘要:常规的“掰开揉碎”式教学方法,并不适用于长文教学。在反复实践后,总结出“望闻问切”的方法:综观文本,“望”教学目标;读思结合,“闻”人物心声;合理取舍,“问”主题思想;任务引路,“切”学习方向。长课文的学习能有效提升学生的阅读能力,促使其思维发展、语言发展。教学时,教师应理性分析文本,将语言训练与文字趣味有机结合,让长文“不难教”,学生乐于学。

关键词:小学语文;长文教学;语言训练;思维发展

统编小学语文教材中,长文占比明显提升。长文内容丰富、知识点繁多,对于教师而言,容易造成教学目标增多、教学时间延长;对于学生而言,单单是默读完数千字,就已耗费七八分钟的时间,遑论在默读时概括文章大意、体会人物形象了。因此,常规的“掰开揉碎”式教学方法,并不适用于长文教学。在反复实践后,我总结出了“望闻问切”的方法。

一、综观文本,“望”教学目标

正如温儒敏所说:“统编教科书将‘语文素养’的各种基本‘因素’,分成若干个知识或能力训练的‘点’,由浅入深,由易及难,分布并体现在各单元的课文导语或习题设计之中。”[1]长文教学训练渗透于各年段,因此,教师需做到:观各年级语文教材,望各学段目标;观单元要素,望各单元需重锤重敲之处。

(一)观教材,望螺旋目标

长文是个相对概念。学段不同,长文的字数要求也不同。[2]综观统编教材,一、二年级共83篇课文,超325字的长文约20篇;三、四年级共110篇课文,超582字的长文约25篇;五、六年级共95篇课文,超1154字的长文约22篇,长文占比大幅提升。但这些长文多为童话故事、小说,内容生动有趣,学生学习兴趣浓厚。如一年级下册第七单元第三课的《动物王国开大会》,是学生接触到的第一篇长文,虽近600字,但由于其是一篇浅显易懂的童话故事,且能借助反复出现的通知帮助学生快速地把握故事内容,其阅读难度大大降低。

基于长文的分布及特点,教学四年级下册第六单元时,教师就不能将其视为无根之木、无源之水,从零教起。一、二年级的借助图画、抓住反复的情节概括内容,三年级的借助关键词句概括大意、复述故事,四年级上册的了解故事起因、经过、结果,关注主要人物、时间,把握文章内容,都为本单元教学做了铺垫。教师必须明晰教材螺旋上升的教学目标,以之前的教学内容为基石,准确定位本单元教学目标。

(二)观单元,望核心要素

统编小学语文教材从中年段开始,每个单元都会安排一个训练要素,在单元导语页呈现本单元教学重点,课后习题也紧紧围绕训练重点展开。

教学时,教师往往注重文本的细碎解读,忽视对课后习题的运用。实际上,统编教材精读课文的课后习题、略读课文的导读问题等,都是引导教师把握课文核心要素的利器,为落实单元语文要素提供了思路。

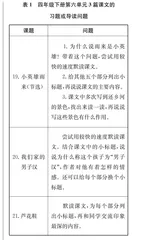

例如,四年级下册第六单元共4篇课文,除第一篇文言文外,其余三篇的课后习题或导读问题如表1所示。

不难看出,3篇课文包含共同的教学目标,即掌握列小标题的方法。因此,教师教学时绝不可“眉毛胡子一把抓”,必须根据课程内容的重要程度有所取舍,舍弃部分句式赏析、行文方法的教学,将重点放在如何列小标题上,帮助学生实现一课一得。

二、读思结合,“闻”人物心声

这里的“闻”是听的意思。由于长文较长,课堂上往往没有足够的时间供学生充分朗读。此时,教师可以引导学生关注重点语句,在反复诵读中听见人物心声,感知人物形象。

《芦花鞋》一文中这样写道:“他看看天空,看看雪地,最后又把目光落在自己脚上的芦花鞋上。”这是青铜在将鞋脱下送给买鞋人之前的举动。他为什么会有这样的动作呢?教学时,教师可聚焦青铜的动作,引导学生品读感悟,感知人物形象。

先关联环境进行第一次朗读。根据前文情节,可知“天下了一夜大雪,积雪足有一尺厚,早晨门都很难推开。雪还在下”。学生很容易想象到这样的天气该有多么寒冷。青铜的“看”可能是在心里说:“如果脱下鞋,该是多么冷啊!”学生在诵读中感受到了人物内心的纠结。

然后,关联次要人物进行第二次朗读。学生提取次要人物信息,不难发现,青铜虽然家境贫寒,但是一家人生活其乐融融,可谓十分幸福,正是这样的家庭环境塑造了青铜勤劳、淳朴、善良的品性。拥有这样性格的青铜,此时此刻的“看”可能是在心里说:“如果那个人没买到这么漂亮的芦花鞋该有多遗憾啊!”带着这样的想法再次诵读,学生对人物的感知更加立体、丰富。

最后,关联社会背景进行第三次朗读。在学生已有认知的基础上,教师出示课外阅读链接,播放相关的社会背景资料。小说《青铜葵花》故事发生在二十世纪五六十年代,当时物资匮乏、百业待兴,人们的生活水平还比较低。结合音视频资料,学生感知当时的环境,继而对比自己的生活,之后回归文本,再读“他看看天空,看看雪地,最后又把目光落在自己脚上的芦花鞋上”。联系人物形象,猜想人物的心理活动,学生明白此时此刻的“看”更多的是青铜“如果那个人离开,很难买到这样的芦花鞋了”的内心折射——尽管家境贫寒,青铜却并未借此牟利。由此,学生更能感受到在物资匮乏的生活中青铜质朴而高贵的精神品质。

三、合理取舍,“问”主题思想

长文文本的丰富性决定了其价值的多重性,教学时如果“贪多”则容易“嚼不烂”。教师备课时需深谙取舍之道,聚焦本课教学的重难点,做到“一课一得”,确保课堂的高效。预习单可以帮助教师准确把握学生已有的认知水平,是长文教学的一大利器。

以四年级下册第六单元《小英雄雨来(节选)》一课为例,课文共3400多字,是小学阶段学生接触到的最长的课文,且因故事年代离学生较远,其中的部分词汇学生难以理解。教师教学时,可设计如图1所示的预习单。

将部分难理解的词交由学生自主学习,在提升学生自主学习能力的同时,也能够减轻课堂教学负担。同时,借由学生提出的问题,教师可了解学生的认知水平,归纳出共性问题,教学时,就可将学生已掌握的知识点一带而过,学生难理解但与本课训练重点关联不大的内容稍加提点,从而将时间留给本课的重难点“小标题、环境赏析”,做到重要内容精细教学,重复内容迁移学习,无关内容或学生已掌握内容走马观花式教学,实现长文短教。

在梳理课文后,教师可汇总学生的问题,聚焦反复出现的核心问题,如“《小英雄雨来(节选)》一课为什么称雨来为‘小英雄’呢?”“《我们家的男子汉》中为什么称年纪小小的他为‘男子汉’呢?”,引导学生关注文中的核心点,联系生活,展开想象,围绕问题自主阅读,寻找答案,一步步了解文章的主题思想,在自我探究中激发阅读期待。

四、任务引路,“切”学习方向

长文多达数千的文字、不断出现的人物,架构起了错综复杂的故事情节。阅读时,学生如不能着眼于全文,立足于整体的思路,就会顾此失彼,读完后文,忘记前文,思考问题也容易碎片化、片面化,导致整课学习事倍功半。教学时,教师可根据课文学习要素巧妙架构教学任务,帮助学生理清课文脉络,串联人物角色,深化文本内容,使学生由局部走向整体,从而“既见树木,又见森林”。

(一)用课后习题引路,整合长文信息

陈先云认为,长文教学应以课后习题为轴心教学。借课后习题的引导,学生基本能把握本课教学重点。但教学还需引导学生进一步探索。

四年级下册第六单元重在引导学生借助小标题的形式把握长文内容,如何列小标题呢?我在教学《小英雄雨来(节选)》时,借课后习题,步步为营,引导学生概括出抓住主要人物、主要事件,由片段到句再到短语甚至到词的列小标题的方法。

课后习题将课文第一部分概括成了“游泳本领高”的五字短语,课上出示后,我抛出问题:“小标题只能是五个字吗?必须由主要人物、主要事件构成吗?”带着问题,学生迅速思考起来,“水性好、上夜校……”省略主要任务的简短小标题纷纷出世。“老师,我们组的不一样,两个字也能概括呢!”3400多字的文章在他们的激辩中浓缩成了寥寥数字的词组,学生对课文的了解也从一知半解到烂熟于心。

短短一节课的时间,教师借由“小标题”概括的任务,切准学生思维的着力点,将自己的角色由讲述者转化成倾听者、观察者以及学生深度思考的支持者——学生讨论偏离文本时,将其引导回思考要点;讨论陷于僵局时,稍加点拨,促使其思维进一步发散。在这样的学习中,学生基本掌握了列小标题的多种方法,真正做到了一课一得。

(二)用思维导图引路,深化人物形象

长文阅读难在迅速厘清文本,把握文章大意。比如,《小英雄雨来(节选)》虽节选自同名小说,但多处暗设伏笔,使小说情节环环相扣;语言、环境的巧妙运用,为学生了解课文内容增加了一定的难度。但正如叶圣陶所说:“作者思有路,遵路识斯真。”课文都遵循着相应的文脉,教师教学时只需切准文脉,搭好框架,再稍加穿针引线,即可删繁就简,直奔课文核心内容。

由于《小英雄雨来(节选)》一文各部分内容相对独立,教学中出现了学生割裂文本理解雨来的人物形象,未能串联起雨来的英雄表现的问题,这就导致学生难以理解特定年代的爱国情怀。于是,我引导学生凭借思维导图(如图2所示),将长篇累牍的文字化为清晰明了的结构图。

三个“我没看见”,串联了雨来面对鬼子的利诱、威逼和毒打的表现,故事情节随着一句句“我没看见”进入高潮,鬼子的恼羞成怒、暴跳如雷与雨来的镇定自若形成鲜明对比。借由思维导图,学生很容易总结出雨来的无畏精神,了解“小英雄”的真正含义。

(三)用课后阅读引路,习得写作方法

《义务教育语文课程标准(2022年版)》在思辨性阅读与表达学习任务群中明确提出“应设计阅读、讨论、探究、演讲、写作等多种学习活动,引导学生学习发现、思考、探究问题的思路和方法”[3]。教师需依托长文本身,将学生的目光由课文转向更为丰富的课外读物。

课后学习单的设置可以帮助学生将停留于表层的思维进一步引向深入,引导他们“跳一跳”,走向最近发展区,形成长文学习正向循环。

《小英雄雨来(节选)》一文文质兼美,大量的环境描写,或衬托水乡的环境优美,或渲染雨来“牺牲”的悲壮气氛……课上,学生已结合文本进行了充分的讨论,但课中不足10分钟的讨论真的能让学生充分掌握环境描写这一妙招,满足他们的学习需求吗?不见得。因此,学完本课后,我设计了如图3所示的课后学习单。

课后学习单将未能深入拓展的训练点与课外阅读有机结合,给予学生独立思考的机会,帮助学生完善学习成果。

长课文的学习能有效提升学生的阅读能力,促使其思维发展、语言发展。教学时,教师应理性分析文本,把语言训练与文字趣味有机结合,让长文“不难教”,学生乐于学。

参考文献:

[1] 温儒敏.“部编本”语文教材的编写理念、特色与使用建议[J].课程·教材·教法,2016(11):7.

[2] 朱旭光.统编教材长课文教学的路径、内容及策略[J].语文建设,2020(8):32.

[3] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:31.