起步阶段习作教学,须建立完整的逻辑链

作者: 刘敏

摘要:三年级是学生习作的起步阶段。习作起步阶段的教学,需要通过适切的方式,帮助学生建立完整的逻辑链:通过情境创设,引导理解“为什么写”;搭建内容支架,逐步明确“写什么”;精析例文写法,解决“怎么写”的困惑;落实习作评改,关注“写得怎样”。

关键词:小学语文;习作教学;写作方法;逻辑链

三年级是学生习作的起步阶段。统编语文教材从三年级起,编排独立的习作单元,常规单元中也安排了相应的习作板块。三年级学生虽有一定的写话基础,但在接触习作初期,难免会有目标不明、选材不当、语言贫乏和方法欠缺等问题。因此,起步阶段的习作教学,需要通过适切的方式,帮助学生建立完整的逻辑链,包括“为什么写”“写什么”“怎么写”“写得怎样”,让学生在习作的构思、选材、修改等方面有思路、能下笔。

一、通过情境创设,引导理解“为什么写”

习作教学首先应该让学生知道“为什么写”,从而唤醒学生的已有经验,激发学生的表达欲望。教学中,教师可以运用多种手段,结合习作内容来创设情境,帮助学生理解“为什么写”。

比如,教学三年级上册习作一《猜猜他是谁》时,教师可以利用教材中提供的游戏情境:我们来做一个“猜猜他是谁”的游戏,选择一个同学,用几句话或一段话写一写他;不能在文中出现他的名字,但是要让别人读了你写的内容就能猜出你写的是谁。这一游戏情境使学生马上知道了本次习作“为什么写”——让别人读了你写的内容就能猜出写的是谁。三年级学生充满好奇心,喜爱游戏活动。游戏情境使学生的习作激情瞬间被点燃。

再如,教学三年级上册习作七《我有一个想法》时,教师先展示“宠物狗在公共场所随地大小便”的视频,创设真实有趣的生活情境,让学生围绕这一话题展开讨论,说说自己的想法。宠物狗的视频把学生带入了熟悉的日常生活,唤醒了生活体验,激发了表达欲望。接着,教师再引入本次习作主题,明确习作要求,使学生自然而然地理解本次习作的目的是要对像“宠物狗随地大小便”这类与我们密切相关的、需要改进的问题发表自己的想法,呼吁人们一起重视这些问题。

二、搭建内容支架,逐步明确“写什么”

知道了“为什么写”,接下来应该明确“写什么”,才能动笔写作。教学中,我们不难发现,“写什么”正是处于习作起步阶段的三年级学生面临的一大难题,学生往往会觉得无话可说、无事可写。其实,生活中处处有素材,但是三年级学生因年龄小,缺乏生活经验,也不擅长从平凡的生活中提取有用的素材。因此,教师需要为学生搭建内容支架,给学生提供易于发现、观察、选择的习作选材,从而使其逐步明确“写什么”。具体来说,教师可以通过设计各类图表和问题,引导学生在填充图表、思考和解答问题的过程中,梳理习作思路,安排习作内容。

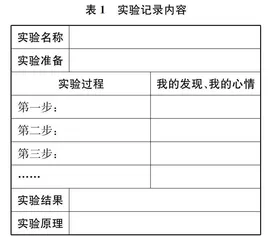

比如,教学三年级下册习作四《我做了一项小实验》时,我发现学生的主要问题是:他们会做实验,但难以把实验过程写清楚、写有趣。教学中,我在教材表格的基础上,搭建了更加优化的表格支架(见表1),帮助学生化难为易,解决实验到底该“写什么”的难题。

该表中,“实验名称”直指习作题目,“实验准备”也是习作必不可少的内容,而“实验步骤”和“我的发现、我的心情”则是习作内容的重点。其中,“实验步骤”中的“第一步、第二步、第三步……”的设计,意在帮助学生建立“有序表达”的习作思想,也是达成本单元“写清楚实验过程”这一习作目标的重要支架。“我的发现、我的心情”则是引导学生把实验中看到的和想到的记录下来,并运用恰当的修辞手法将实验写得更真实、更有趣。“实验结果”是完整的实验必不可少的内容,“实验原理”意在引导学生对实验结果进行深入探究,培养学生的科学探究精神。这张实验记录表帮助学生明确了习作的主要内容——可以从“实验步骤”和“我的发现和心情”这两方面去写,还进一步指导学生如何用表示顺序的词语把习作写清楚,如何结合自己的发现、心情把习作写具体、写生动。

再如,教学三年级下册习作五《奇妙的想象》时,自行创作故事对学生来说难度不小,教师可以通过搭建问题支架来帮助学生明确写作内容。教学中,我以选题“手罢工了”为例引导学生提问:手为什么要罢工?手罢工后,人体会有哪些不适应?人体的哪些部位要承担手的功能?它们会向手埋怨些什么?会发生哪些意想不到的事情?最后结果会如何?这几个问题帮助学生将思维中零散的想象内容串联成了一个完整的故事,明白了这个故事该写些什么。

三、精析例文写法,解决“怎么写”的困惑

明确了“写什么”后,“怎么写”是学生在习作起步阶段的另一个主要困惑。习作教学中,教师可以在合适的时机展示例文,以例文为范式,引导学生分析例文的结构、表达方法,习得表达技巧;还可以鼓励学生模仿例文中生动的词语、独特的句式,促使自己的表达更具体、更形象、更生动。除了教材中的精读课文和习作例文外,课外书中的文段、教师的下水文、学生优秀习作等都可作为例文。

比如,教学三年级下册习作《这样想象真有趣》的过程中,我发现学生在口头创编故事时能将故事说完整,但是故事情节过于简单,对故事中角色的行为表现缺乏细致的描述。于是,我适机出示本单元课文《漏》中的片段作为例文:

老虎吓得浑身发抖,贼听得腿脚发软。贼心里害怕,脚下一滑,扑通从屋顶的窟窿里跌下来,正巧摔到虎背上。

老虎驮着贼,贼骑着老虎,跑哇,跑哇,累得老虎筋都快断了,颠得贼骨头架都快散了。跑着跑着,雨大了起来。前边有棵歪脖老树,老虎想:“‘漏’真厉害,像粘胶一样,贴住我了。到树跟前,得把它蹭下来,好逃命。”

到了树跟前,老虎把身子一歪,贼顺势一纵,蹿到树上。老虎一边往前跑一边想:“终于甩掉‘漏’了!”贼一边往上爬一边想:“终于甩掉‘漏’了!”

指名学生朗读后,我让学生说说这几个段落精彩在何处。学生不难发现,片段中一个个巧合的设计让故事情节变得更奇特,更有吸引力;同时,片段还着重刻画了老虎和贼的动作、心理活动,通过这些细节描写来展现角色的特点,让故事读起来更有趣。

四、落实习作评改,关注“写得怎样”

教材中的习作板块提倡学生互相交流,有的还要求互相分享、评价。如《那次玩得真高兴》要求“和同学交流习作,跟他们分享你的快乐。如果有让同学看不明白的地方,可以试着修改一下,让别人更明白”;《我做了一项小实验》要求“写完后,交换读一读,再评一评:实验过程是否写清楚了?有没有用得不合适的词语”等。因此,教师要及时引导学生转换身份,由“作者”变为“读者”与“评价者”,关注“写得怎样”,在写、评、改中不断提升习作表达能力。

评价可采取几种方式:口头评价,通过口头表达提出修改建议;书面评价,将修改建议写成文字供学生参考;表格评价,以表格中的星级提示为标准进行评价。比如,《看图画,写一写》习作完成后,教师出示星级评价表,评价标准为:书写端正,标点符号使用基本正确,没有错别字;愿意自信地朗读,与人分享;能有顺序地写(从上到下,从近到远等);能写清楚看到的内容(各种风筝、放风筝的动作等);能写清楚想到的内容(图上的人可能会说些什么)。让学生以打星的方式展开自评、互评和总结,再根据修改建议作出修改。

落实习作评改,能引导学生关注“写得怎样”的问题,为学生修改习作提供参考标准,既让学生在自主修改的时候有法可依、有章可循,又让学生在交流分享时,有评价的方向。

由此,完整的逻辑链得以建立。教师要有整合思想,将逻辑链的教学整合在日常教学中,为学生的语言表达助力。