革命文化题材课文的统整设计

作者: 杨静

摘要:统编小学语文教材中革命文化题材的选文占有很大比重,是实现语文课程立德树人根本任务的重要教学内容。革命文化题材课文可以从“点”上的单篇呈现、“线”上的单元整组、“面”上的整套把握三个层次来进行内容理解。基于此,革命文化题材课文教学的统整设计可以从三方面展开:从单篇出发,设置“闭合学习环”;从单元出发,设定“进阶任务组”;从整套出发,设计“长程主题群”。

关键词:小学语文;革命文化题材;统整设计

统编小学语文教材中革命文化题材的选文占有很大比重,是实现语文课程立德树人根本任务的重要教学内容。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确提出“革命文化”主题的课程内容,具体包括对革命英雄的赞颂、对革命圣地旧址的探寻和对新中国发展的伟大历程的回望等,其展示中国历史发展的连续性,体现革命文化精神的深厚性,更突出语文课程内容的育人性。在革命文化题材的选文中,高频出现的“革命领袖”“革命英雄”和“革命故事”等关键词,凸显了教材中革命文化内容的主要构成和呈现方式。教学革命文化题材课文时,应从多角度梳理,积极探索具体可行的教学策略,真正实现革命文化题材课文的独特育人价值。

一、从“点”到“面”的内容理解

新课标坚持育人目标导向,将革命文化等重大主题教育有机融入语文课程,增强课程思想性;[1]弘扬社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化,助力学生建立文化自信。[2]统编小学语文十二册教材编排了许多革命文化题材的课文,可以从“点”到“面”进行内容理解。

(一)“点”上的单篇呈现

单篇课文是语文教材编排的最小单位。每一篇文本,并不能看作是由一个个单独的文字、一个个零星的标点组成的,而应看作是通过语言文字表情达意的完整体。教材中,部分革命文化题材课文以单篇的形式呈现,例如:一年级下册《吃水不忘挖井人》一文讲述了毛泽东同志在江西领导革命的时候,目睹乡亲们吃水“难”,亲自带领大家挖水井,而乡亲们也一辈子不忘“挖井人”的故事;三年级上册《手术台就是阵地》一文刻画了抗日战争时期,白求恩大夫紧守阵地,与战士共进退的事迹;四年级下册《小英雄雨来(节选)》一文展现了在敌人面前不求饶、不胆怯,积极想对策的雨来的聪明勇敢的形象;四年级下册《黄继光》一文记录了上甘岭战役中黄继光用身体堵住敌人枪口而英勇牺牲的故事;五年级上册《冀中的地道战》一文再现了日本侵略军“扫荡”冀中平原时,共产党领导人民创新的斗争方式;六年级上册《金色的鱼钩》一文着重描写了红四军进入草地时,长满红锈的鱼钩上闪烁着灿烂的金色光芒。这些课文,都以单篇的形式在各单元中呈现,有的传递革命领袖心系百姓的温暖,有的赞扬英勇无畏的革命精神,有的重现壮烈牺牲的革命故事……在理解单篇革命文化题材的课文时,要充分抓住“这一篇”,以此为切入点、突破口,进行设计与教学。

(二)“线”上的单元整组

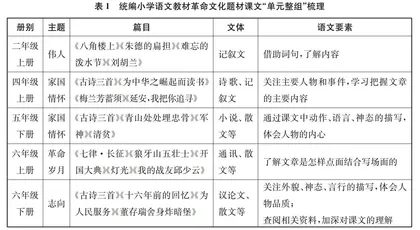

单元是语文教材编排的基本单位。除了以单篇的形式呈现外,统编小学语文教材还以“单元整组”的形式呈现革命文化题材课文。单元一般由“导语”“精读课文”“课后练习”“略读课文”“习作”“口语交际”“语文园地”等栏目组成。一个单元,即一个“整体”,单元内的各部分紧紧围绕单元主题和语文要素编排。

教材中革命文化题材课文的整组单元主要有二年级上册第六单元、四年级上册第七单元、五年级下册第四单元、六年级上册第二单元和六年级下册第四单元,具体梳理见表1。以五年级下册第四单元为例,教材编排了导语、阅读课文、习作和语文园地几个部分。从单元主题看,选文蕴含丰富的革命精神:三首古诗从不同时代切入,蕴含古代文人的深深爱国情;基于史实创作的《青山处处埋忠骨》充分彰显了伟人胸怀;人物传记小说《军神》刻画了革命先辈的钢铁意志;方志敏被捕后于狱中创作的《清贫》彰显了革命者恪守清贫的品质。从语文要素看,课后习题均从语言文字出发,要求学生循着文字肌理去找、去读、去想、去说,紧扣要素,螺旋递进,内含学生阅读理解力与表达力的逐步进阶。习作《他了》,要求学生立足阅读教学中对人物内心的体会,尝试迁移运用,学会从多个角度写一个人的具体表现。整个单元的每一部分都以高度关联的形式螺旋交织,形成完整的单元要素关系链。

(三)“面”上的整套把握

整套教材可以看作小学语文学习的完整课程内容。准确把握革命文化题材课文,既要关注“点”,又要关注“线”,更要关注“面”。通过对教材中革命文化题材课文的梳理,发现选文具有一致性,编排呈现多样性和梯度性,语文要素内含序列性。选文一致性体现在:革命文化题材课文贯穿十二册教材,围绕革命领袖的文学作品、革命英雄的童年故事、仁人志士的光辉事迹、伟大先烈的人格力量进行编排,处处蕴含红色因子。编排的多样性体现在:以单篇分散与单元整组的形式交织递进,单篇分散于各册教材不同的单元主题中,整组以“伟人”“家国情怀”“革命岁月”等单元主题呈现。编排的梯度性体现在:选文以记叙文为主,随着年段上升,编排了诗歌、散文、通讯、议论文等多种文体,且比重逐渐增加,类型逐步丰富。语文要素的序列性体现在:根据革命文化题材作品的特点,重点围绕理解课文内容和感受人物形象的语文要素,通过借助词句、带问题默读、关注人物和事件等不同方法理解课文的主要内容,通过语言动作、人物内心、情节环境、神态言行等体会人物品质,呈现序列化进阶。

把握革命文化题材课文时,要有全局意识,从整体上理解教材编排特点和具体安排。这些课文描绘了革命领袖和英雄模范的榜样故事。这些故事承载了特定历史时期,个体所展现出的超强能量。他们将个人血肉之躯、生命安危置之次位,而把民族兴亡、国之命运置于首位的崇高精神,是一种“超生命”的精神,构筑起了深刻的革命文化。语文课程要基于革命文化题材课文,传承和弘扬革命传统,为学生打牢中国底色,植入红色基因,“重视对学生思想情感的熏陶感染作用,重视价值取向”[3]。

二、教学的统整设计

统编小学语文教材中革命文化题材课文的教学,不可就“一篇”教“一篇”,而应有统整意识。德国教育家赫尔巴特认为课程是一个连续不断呈现的过程。[4]儿童不断地通过熟悉的知识去同化那些不熟悉的知识,这些知识或材料被密切地联系在一起[5],这也是当下课程改革热议的“大观念”思想。学生在学习中,前后关联、统整思考,有利于把离散的知识和技能联系起来,建立意义,从而形成真正的理解。立足语文课程,革命文化题材课文的教学可以从以下三个方面出发进行统整设计。

(一)从单篇出发,设置“闭合学习环”

单篇课文的教学是最基本且关键的教学。新课标理念下的课程改革,立足学生核心素养的培育,要使学生形成真正的理解,就要将学习目标、学习过程和学习评价一体化设计,形成“闭合学习环”。

例如,五年级下册《军神》一课的教学,分为5个环节:(1)扣“军神”,提出疑问;(2)借“转变”,梳理文脉;(3)探“初变”,总结学法;(4)研“再变”,迁移运用;(5)讲“故事”,宣讲精神。依循学生质疑的学习起点,经历认识变化的完整过程,完成宣讲革命故事的核心任务。首先紧扣课题“军神”,遵循学生内心的疑虑,以沃克医生对刘伯承的认识为切入点,梳理出从“病人”到“军人”再到“军神”的转变过程,把握故事的基本内容。然后以“第一次身份转变”为抓手,让学生代入角色,从沃克医生的视角出发,探究“你是如何发现刘伯承不是简单的病人,而是军人的”。在此过程中,学生可以抓住动作、神态体会,也可以扣住两人的对话品析,还可以前后进行对比,来发现蛛丝马迹。随后通过“第一次身份转变”提炼刘伯承留给沃克医生的印象,感受他临危不惧、从容镇定的形象。进而跳出代入视角,从读者视角感受这样的身份发现带给沃克医生的强烈冲击,读懂沃克医生的内心世界。接着通过回顾学习过程,提炼方法,合作探究“第二次身份转变”的原因,由“扶”到“放”,由“学”到“用”,学生在自主实践过程中培养语文能力,从革命人物身上感受精神的洗礼。最后完成核心任务“宣讲革命故事”,就顺理成章了。如此,便形成了一个“闭合学习环”。

(二)从单元出发,设定“进阶任务组”

单元学习,要融合课文题材与语文要素,使两方面相互关联,相互促进,组成一个结构,构成一个整体。设定“进阶任务组”的一般思路是:遵循单元主题和核心任务,结合学习进度确定一组子任务,开展与之匹配的学习活动,促进学生能力的逐步提升。

例如,在四年级上册第七单元的教学中,教师围绕单元主题“阅读革命故事,厚植家国情怀”和核心任务“我为英雄模范献礼”,设定进阶任务:(1)基于诗歌学习,以朗诵、背诵、创作等多种方式向英雄致敬;(2)基于“为中华之崛起而读书”,从小立志,开展“我的志向”主题演讲;(3)学习两篇略读课文,查阅资料,对比阅读,讲演历史故事或事件;(4)基于语文园地,交流心中模范,撰写颁奖词,向模范学习;(5)基于单元习作要求,给英雄写封信。任务的逻辑起点基于教材选文和语文要素,基于听说读写的整合,基于学生亲身参与。最终,形成了一个高关联的“进阶任务组”。这样的设计,一方面凸显了主题统领,将单元目标、课时目标、学习内容、课程资源和学科方式统整,避免了课文一篇一篇教、学生一个一个学的零散琐碎;另一方面落实了学科实践,每一个任务都要学生进行个性化的选材、迁移、重构,学生的“学”基于真实需求,体现了从“教”向“学”的转变。学生从“分着学”走向“合着用”,充分彰显了自身的主体性地位。

(三)从整套出发,设计“长程主题群”

整套教材的革命文化题材课文,可作为“一个整体”进行设计。教师把散落在各学段的内容,通过主题“编织”成贯穿性的长程序列,构成“主题群”,具体单元主题设计和核心任务设计见下页表2。以主题将教材中单元整组的革命文化题材课文有机组织起来,同时初步拟定核心任务,实则是结合不同的水平,使之与不同年级不同水平的学生的接受能力配合起来[6]。通过这样循序渐进地学习,学生将历经革命文化题材课文学习的长程体验过程,在语言文字的学习与运用中,深刻感受革命文化蕴藏的独特育人价值,促进精神成长。

“初识革命伟人”,符合第一学段学生的学情特点,以具体鲜明的“伟人形象”,引领学生初步感受革命文化,让学生为英雄“画像”,用读一读、画一画、说一说的方式,在学生内心留下红色印象,在脑海中积淀红色记忆。到第二学段,结合阅读课文中周恩来立志报国、梅兰芳蓄须拒演等故事,逐步加深学生对革命精神的认识,并通过“献礼”这样的挑战性任务,促进学生言语智能的发展,激励学生朝着这样的方向去努力。到第三学段,学生能依据已经形成的相关观念,通过宣讲或解说等方式,或追寻先辈足迹,或重温革命岁月,或砥砺强国之志,表达自己对革命文化的理解。

参考文献:

[1][2][3] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:前言2,6,3.

[4] 吴永军.关于大观念教学的三个议题[J].课程·教材·教法,2023(5):4047.

[5] 约翰·S.布鲁巴克.教育问题史[M].单中惠,王强,译.济南:山东教育出版社,2012:156.

[6] 布鲁纳.教育过程[M].邵瑞珍,译.北京:文化教育出版社,1982:37.