例谈语文学习活动的设计与实施

作者: 吴文燕

摘要:语文学习活动的设计与推进,可以在整合单元内容的基础上明确方向,进而生成多元学习活动,并辅以即时评价,检测活动达成的效果。具体而言,需要整合素材,明确方向;创设情境,开展活动;跟进评价,检测效果。

关键词:小学语文;学习活动;单元视角

语文学习活动的设计与推进,可以在整合单元内容的基础上明确方向,设计多元学习活动,并即时检测达成效度。笔者针对统编小学语文教材二年级上册第四单元的内容,整合单元素材,明确学习活动的设计方向,在此基础上生成多元学习活动,并引导学生当堂完成学习任务,即时评价,取得了较好的效果。

一、整合素材,明确方向

学习活动的设计与实施需立足单元素材,整体把握,多维反馈,明确方向。我在深入解读单元课文内容的基础上,探寻每课课后习题与课文的联结点,明确了学习活动的设计方向。

二年级上册第四单元以写景的文章为主。从内容编排上看,这一单元围绕“家乡”这一主题编排了《古诗二首》《黄山奇石》《日月潭》《葡萄沟》四篇课文,涵盖古今、形式多样、时空立体跨越,表现了祖国的辽阔和壮美,能够较好地激发学生热爱祖国山河的思想感情。从微观表达上看,“积累词语并能够运用”是本单元的核心教学目标之一,每一课课后及语文园地与读、记、写相关的内容都与此关联。此外,本单元每篇课文都以优美的四字词语,如“层林叠翠”“群山环绕”“山清水秀”等描绘祖国的大好河山,提醒学生要在领悟这些词语的基础上,结合自己的生活经历,想象文字背后蕴含的生动画面,在立体感知中实现内化,积累优美的语言文字。从能力积淀上看,“学习课文的表达,积累语言”是需要关注的重点。本单元的文章语言生动优美,《黄山奇石》《葡萄沟》的课后习题安排了仿写练习,《古诗二首》《日月潭》的课后习题安排了词语积累拓展,有的还要求背诵,穿插了观察、表达的思维训练目标。此外,从情感态度上看,“感受家乡美,增强认识家乡,赞美家乡的情感”是单元人文要素的落脚点,提示学生在学习四篇写景课文的基础上介绍自己的家乡,激发学生认识家乡、赞美家乡的情感。

结合二年级学生的学习基础、认知发展水平及《义务教育语文课程标准(2022年版)》要求,同时解析课后习题,我从“知道”“理解”“运用”“综合”四个层面设置了学习活动设计子目标:“知道”层面,能在学习活动中认识本单元指定的生字词,背诵古诗和指定的课文段落;“理解”层面,能在学习活动中结合上下文和生活实际了解词句意思;“运用”层面,能在学习活动中运用积累的词句表达对祖国山河的热爱和赞美,了解留言条的基本内容和格式,并根据生活实际写留言条;“综合”层面,能在学习活动中用口头、图文等方式整理、表达自己对家乡的热爱。

二、创设情境,开展活动

学习活动的设计与实施倡导以情境为依托,引领学生在不同维度的活动中增强体验,提升人文素养。依据学习活动的设计方向,我先创设如下作业情境:

邻居张爷爷退休了,想去祖国各地走一走,看一看。现在,我们每人给张爷爷写一张留言条,向张爷爷介绍一下自己知道的祖国山川景点。看谁介绍的景点最能吸引张爷爷。

在此情境中,我以“小眼睛会看”“小嘴巴会夸”“小手会画”为着眼点,设计了“规划‘旅游路线图’,坐上高铁去旅行”“运用好词好句,制作‘景点夸夸卡’”“一起‘画家乡’,开设‘家乡秀’作品展”三个学习活动,组织学生问一问、读一读、写一写、议一议、画一画,在识词写字、体会语意、表述内涵、推介情感中解决实际问题。

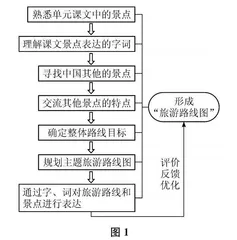

完成“规划‘旅游路线图’,坐上高铁去旅行”学习活动,基于学写留言条是第四单元贯穿始终的重要学习活动,需要学生熟悉留言条的格式,理解留言条的表达价值,形成彰显情感和生活的文字内容,我让学生在整合单元生字新词的基础上规划“旅游路线图”。由此,学生借助拼音初读课文,观察中国地图,大致了解鹳雀楼、黄河风景名胜区、庐山、黄山、日月潭、吐鲁番等景点的地理位置,认读省份与景点名称,识记与风景相关的生字词。他们依托情境,提取散落在单篇课文中的零碎信息,通过计划共享、同学合作、家长协助等方式,观看与山西鹳雀楼、河南黄河风景名胜区、江西庐山、安徽黄山、台湾日月潭、新疆吐鲁番、江苏苏州等相关的视频或图片资料,最终形成了有创意的旅游路线规划(见图1)以及个性化的旅游路线图,让机械的生字词认读变成了有意义的模拟旅行。

对二年级的学生来说,规划旅游路线图时,“教张爷爷坐高铁”是在真实的生活体验中解决实际问题,较有挑战性。在规划多种路线时,有学生综合思考后发现黄山离苏州最近,所以黄山也可以作为本次“游历”中国活动的第一站。在阅读给张爷爷定的“苏州北站→黄山北站”的火车票时,“硬卧”“限乘”“售票”等生字词让学生延展了字词认识。可以说,此次学习活动以循证为主线,充分挖掘当地资源,较好地激起了学生对家乡美景的热爱之情和对家乡文化的回忆,与后面的“一起‘画家乡’,开设‘家乡秀’作品展”学习活动呼应。

完成“运用好词好句,制作‘景点夸夸卡’”学习活动,我针对性地指引学生模仿文本表达有效“夸”,迁移文本表达方式创新“夸”。首先,模仿文本表达有效“夸”。单元课文《黄山奇石》一文用“什么真像什么”“什么好像什么”等句式赞扬黄山奇石的神奇,《日月潭》一文用“清晨……雨天……”时间为序的句式称赞日月潭不同时间的美,《葡萄沟》一文用“我最喜欢葡萄沟的什么”赞美葡萄的品种多样。制作“景点夸夸卡”,就是提醒学生在特定情境中回忆家乡美景,对单元表达模式进行同构、异构和迁移创新。由此,学生模仿教材表达,写出了“黄山的‘仙人指路’石,特别像一位神仙轻抬手臂指向远方,仿佛在给我们介绍黄山的美景”“日月潭的清晨薄雾朦胧,点点星辰和淡淡灯火映在水中;蒙蒙细雨中的日月潭,如童话中的仙境一样,既安静又美好”“我最喜欢葡萄沟五彩的葡萄,它们垂挂在绿叶中,保证您看了以后会口水直流”等句子。其次,迁移文本表达方式创新“夸”。想要制作出精美吸睛的“景点夸夸卡”,学生需要理解、品读、欣赏优美词句,体会语言表达的生动与丰富,培养想象能力,进而借助信息技术进行多模态表达。由此,学生除了用古诗句夸赞庐山瀑布,用图片配说夸赞日月潭,还尝试多学科融合,用摄影展的形式介绍黄山奇石,用纪录片配画外音的形式宣传葡萄沟的美景和美食,收获多多。

完成“一起‘画家乡’,开设‘家乡秀’作品展”学习活动,实际上是让学生在阅读输入后有效表达输出,也将情绪、情感释放到情境中,增强情境浸入感,感知他人情感状态,并产生共情效应。通过语言进行意境迁移,是创作交流的重要凭借,其实质是一种整合与建构:联结内容的活动链,开放情境的共鸣场,形成多维互动的学习体,生发迁移的体验境,培养述评相融的成长团队[2]。我让学生先画画再表达,入境入画,仿照文中“我的家乡在哪里,我画的是什么,上面有什么,我在哪里”的结构介绍交流。教师或学习伙伴则通过对话的形式询问、交流、共享、挖掘,深入感受学生或同伴家乡的地域元素。“家乡秀”是学生创造性完成作品后,用钉钉、微信、QQ微视频平台,展示自己绘制的家乡,宣传自己的家乡风景和文化,再配上画外音。此项学习活动非常好地激发了学生的创造欲和表达欲。他们用具象的造型、色彩与抽象的文本、语音互补展示“家乡美”,让学习活动不止于“文”,更蕴于“理”、浓于“情”、浸于“美”。

三、跟进评价,检测效果

学习活动实践强调即时检测学生完成学习活动的效度。一般情况下,教师可以使用评价量表,融入描述性反馈,搭建“生长链”,强化学生的自我评价,实现差异性评价,形成增值评价。

首先,使用评价量表检测学习活动完成的效度,侧重调动学生自我反思和自我评价的积极性,引导学生成为反思性学习者。如针对第四单元的“运用好词好句,制作‘景点夸夸卡’”的学习活动,我依据四项作业水平和六项分类目标,把学生完成学习活动的情况设计为“三星”评价量表,让学生本人、同伴、教师分别作出评价(详见下页表1)。此外,我对表1中自我反思、同伴评判、教师评估的配比也做了合理配置,分别为20%、30%、50%,倡导师生根据班级整体语文学习情况做灵活调整,以综合、科学和增值的评价来评估学生在完成作业过程中展现出的“成长痕迹”。

具体评价中,学生若能用单元课文中的“好像”“真像”表达状态,或用“抱”“蹲”“望”表达动态,就属于好词评价;若能将上述词语分两组进行整体连贯成句(段)表达,则属于好句表达;能在词句表达中再融入情感性、总结性和趣味性表达,如“……更有趣了”“……等着你们去……”,从生动画面延伸至深入人物心灵,就属于有效输出个人对旅游景点的理解。多元评价后,通过权重配比给予标准化评价,能使学习活动评价更为真实、科学和有效。

其次,以融入描述性反馈的形式检测学习活动完成的效度,即依据学生完成具体作业的情况,指出学生表现与目标的偏差,以及导致这种偏差的原因,指引学生在最近发展区内自我“测距”、感受“可能”,让评价更为精准。可以说,这样的评价形式是“三星”评价的补充和升级,更倾向于对作业实践的反馈。以“三星”评价量表检测学生参与学习活动的情况,评价方式更为直观简洁,但缺乏具体的表征信息,无法帮助学生具体认识并改进参与学习活动中遇到的问题。于是,我组织学生从“哪些做得好”“哪些需要改进”“应该如何改进”出发,优化评价。如在“运用好词好句,制作‘景点夸夸卡’”学习活动中,我让学生聚焦“模仿课文语言夸景点的达成度如何”“迁移运用课文的表达方式创新夸景点的创新度如何”等,综合评测自己完成本次学习活动的情况。

再次,以搭建“生长链”的方式检测学习活动完成的效度,让学生根据要求形成一部作品集、一次项目体验、一回综合协作……体现了学生学习经历和认知思维的碰撞与迭代。如在完成“一起‘画家乡’,开设‘家乡秀’作品展”的学习活动中,学生利用线上、线下不同的平台展示或分享作品,课内外相互欣赏、发现、借鉴和反思,不断在问题破解中发现新方法,产生新思考。以这种方式评价,除了能够横向监测学生的语文素养差异,还能纵向评估每个学生解决问题能力的增长变化,关注学生在理解问题、解决问题时表现出的动机、兴趣、情意、毅力、态度等非智力因素的变化。

以具身实践为行动载体、以生活情境为内容载体、以连贯的学习任务链为评价载体而设计与实施的学习活动,在观照学生个体语文素养差异的基础上,丰盈了学生的心理需求,滋养了学生的文化底蕴。由此而生的学习活动,让学生遇见了童年的真学习活动、趣学习活动、新学习活动,有效达成了语文学习活动育人、化人、树人的素养价值追求。

参考文献:

[1] 黄伟.素养本位下的语文作业改革与创新[J].语文建设,2022(1):48.

[2] 陈林静.语文跨学科学习的内涵解读与实施建议[J].教育研究与评论,2022(11):59-63.