点子纸上的“国数课”

作者: 华应龙

摘 要:“国数课”是“加强爱国主义教育的数学课”的简称,是“我为祖国教数学”使命感的新表达,是落实《义务教育数学课程标准(2022年版)》、努力为数学课涂上爱国底色的新样态。从中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化中寻找适合小学数学课堂的中国故事,将祖国和数学相连接,以爱国为数学添温暖,用数学为爱国增理性。《半条被子》一课,爱国情感隐藏在“半条被子”里,数学知识隐藏在“点子纸”中。

关键词:小学数学;点子纸;“国数课”;《半条被子》

我们提出的“国数课”,是“加强爱国主义教育的数学课”的简称。它是“我为祖国教数学”使命感的新表达,是落实《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)、努力为数学课涂上爱国底色的新样态。从中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化中寻找适合小学数学课堂的中国故事,将祖国和数学相连接,以爱国为数学添温暖,用数学为爱国增理性,即,把可“化”的一切爱国资源,“化”成学生的一切,而不只是数学技能。“国数课”一般有两类:一类是用中国故事讲好数学,另一类是用数学讲好中国故事。

本文呈现的,是我借红色经典故事《半条被子》,和三年级学生一起认识分数的“国数课”的一次探索。

一、异彩纷呈

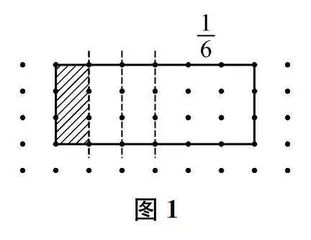

课上,我提出重点问题:“送出半条被子之后,平均每位女兵盖多少被子?”学生的作品异彩纷呈(如图1—下页图7所示)。

图1、图2和图3,大同小异,学生都直接准确地表示出答案是“1/6”。学生为什么会在图3中标上①—⑥?因为前面的教学环节是,在点子纸上画出半条被子后,我问学生:“图上除了1/2,还能看到哪些分数?”确认可以看到2/4、4/8、8/16时,我都要求学生在图中数出分母的几份和分子的几份。小结时,我请学生概括:“回过头来想一想,我们是怎样确定一个分数是几‘份’之几的?”学生说:“先看是平均分成了几份,再看取了几份。”所以,看到图3,我十分高兴学生的活学活用。

图4,稍显毛糙,但两端各擦去一列,彰显了画图学生的机灵。按照8列的被子,难以将一半再平均分成3份。于是,他将两端各擦去一列。“我的被子,我做主”,有气魄!其实,我还可以提醒他:“分出一半后,难以竖着平均分成3份,那能不能横着分?”

备课时,我预设的答案只有一个“1/6”。当看到学生在图5中呈现的“1/3”时,我才恍然大悟:1/6和1/3,两个答案都对。但我又想:这太复杂了,三年级学生能解释清楚吗?他们是第一次正式接触分数啊。于是,我问:“送出半条被子之后,平均每位女兵盖多少被子?”学生指着图5说:“盖这些被子的1/3。”另一个学生及时补充:“盖剩下被子的1/3。”这个回答一点毛病没有,并且强调了整体不同,分数就可能不同。这正是“点子纸”的价值所在——借助虚线实线、阴影空白,先画出整条被子,才能数学化地画出半条被子。

在图6中,学生也认为答案是“1/3”,但开始的“半条被子”没有平均分,学生也没有“机灵地”在左边加上一块。可能是他没有注意到,也可能是他注意到了,但他以为可以忽视左边,只看右边。所以,他的答案“盖剩下被子的1/3”,是正确的。对此,我们还可以让学生开展同伴评价,顺便强调“平均分”。

在图7中,学生的答案也是“1/3”,但没有“平均分”——这个“平均分”是必须的。我组织学生互动评价,该生的解释是:“我知道要平均分,但要画在点子上,我没法画了。”我笑着说:“下次再画,你知道可以怎么画了吗?”他点点头。我追问了一句:“送给老百姓的是2/6?”他说:“不是,也应该是3份。”我请他用红笔修改,他写上了“3/6”。

……

此外,在一次研讨活动中,我也执教了《半条被子》,一位学生竟然说出:“我认为,在这道题里,1/6等于1/3。”学生错了吗?并没有,学生反而展现了哲学家的潜质。

这样异彩纷呈的课堂,我想,都源自一个重要的学习支架——点子纸。

二、善假于物

事情得从头说起。

2021年,我重读《陶行知全集》,读到了有趣的《半块糖》;读党史,读《长征记》,我都读到了《半条被子》。

我喜欢读他人的文字,想自己的问题。我觉得可以借《半块糖》《半条被子》来讲“1/2”,可以让学生画一画。不管是画半块糖,还是画半条被子,都要先画出整体。突出整体,强调单位,也是新课标的一大重点。

我们的数学课上,只让学生动脑,很少让学生动手。陶行知先生在《两件宝》中说:“动手又动脑,才能有创造。”儿童的智慧在手指尖上。培养学生动手画图的能力,很有必要。新课标中,原本初中才开始学习的尺规作图,起点移到了小学,我举双手赞成。画数学,就是在数学化。

2021年12月26日,读书的间隙,我在所读书的版权页背面,写下了这节课原始的教学思路(见图8)。

其中,第4个环节是“方格纸上,画出3/4块糖”。我为什么强调在方格纸上画?因为三年级学生没有多少画图的机会,画一个标准的长方形或正方形就十分不易,再画出这个长方形或正方形的3/4,就更难了。图形不标准,大概率是不好平均分的。以往教学“分数的认识”,教学重点在“平均分”。我认为,教是为了学的开始,我们不必每句话都强调“平均分”,那会让学生害怕数学,讨厌数学;但一直不说“平均分”,绝对是不科学的。怎么解决三年级学生画图能力弱给教学带来的难题?想起我的导师、首都师范大学王尚志教授指导我的话:“方格纸,是个好东西,要多用。”因此,我想到了让学生在方格纸上画3/4块糖。

我继续往下想:方格纸不能是学校打印室打印的,那样的话,方格的线是黑色的,学生用铅笔画图,根本看不见;要去买方格纸,其上的线是蓝色或者绿色的。买来之后,可以“印上两个长方形”。这样,三年级的学生课上画3/4块糖,就容易多了,省时高效。于是,我用红笔写了一个“买”字。

当我写“印上两个长方形”时,忽然来了灵感:点和点之间没有线,岂不更好?所以,我修改为“印点子图更好”,并将“点子图”画了下划线、在下面点了两个点作为示意。

我继续思考:是点子图,还是点子纸?点子图,早已有之。那是通过数点子的个数,来讲运算方法和运算定律的。方格纸,是借助方格来画图的纸,整张纸都是方格。以此类推,该叫点子纸。我用联想输入法打出“点子纸”三个字的汉语拼音,跳出来的是“电子纸”。也就是说,还没有“点子纸”这个词。点子纸是我“创造”出来的。点子纸可以给予学生充分的自主空间,同时又提供足够的操作支持和思维支撑,让学生体验“无中生有”的创造。

那一刻,我的浑身充满了能量,我体验到了“心流”的幸福,而这份幸福源于内心锲而不舍、井然有序地流动。

三、止于至善

有了点子纸这个帮手,学生的画图就有了支架,而点有了“辅助线”的作用,成了“辅助点”。

我试着在点子纸上画出半条被子,画完之后,我不仅看到了1/2,还看到了2/4、4/8、8/16……我是在讲分数的基本性质吗?不是,我只是为学生认识分数的分母、分子的意义提供素材和积累经验。有了确定三个以上的分数的经验,请学生概括“我们是怎样确定一个分数是几‘份’之几的”就会水到渠成。学习就像呼吸一样自然。

一幅图认识多个分数,实在是妙。工欲善其事,必先利其器。为了让学生看得更清楚,我准备了若干张像图9这样的纸片,预备在学生作品看不清晰时拿出来用。

几次试讲,当我问:“图上除了1/2,还能看到哪些分数?”学生说的分数非常丰富,也会有学生说出“2/1”。学生错了吗?没错。分数也是比,能说1∶2,就允许反过来说2∶1。化错教育重在善解人意。学生真是这么想的吗?学生说:“把一条被子分成两份,就是一分之二。”哦,他可能听说过“一分为二”这个成语,于是模糊成了“一分之二”。说实话,对于这样的解释,我是哭笑不得的。教材第1课时只讲“几分之一”,是不是支持了学生的这种迷思?我看到一位年轻教师严格按照教材,第1课时只讲“1/2、1/3、1/4、1/8”。她难能可贵地、创造性地设计了一以贯之的“师徒取经”情境:一个饼,先是两人分,再是三人分、四人分……在组织学生比较这几个分数的相同点时,学生说:“分子相同,都是1。”正中下怀,教师顺势问道:“为什么都是1?”学生答:“因为都是1个饼。”教师没有得到自己想要的答案,又叫起一个学生,学生答:“因为都是1个饼。”再叫起一个学生,学生还是答:“因为都是1个饼。”教师只能依次指着图中的阴影,自己给出“答案”:“是不是都是1份啊?”

几分之一是分数单位,确实重要,但,是不是在几分之几中才能彰显出它的价值?不是的。2002年,我执教《分数的初步认识》,就是从测量领带的“3/4”引入的。当然,借用《半条被子》的故事教学这部分内容,就只能从1/2引入。开始的“2/1”,如果不置可否,后面就会冒出诸如此类的一系列分数,让教师欲哭无泪。

百思不得其解。2022年9月28日,半夜两点多,我做了一个梦:我在讲《半条被子》一课。在提问“图上除了1/2,还能看到哪些分数”之后,我让学生思考了几秒钟,不指名回答,然后引导:“我看到了2/4。谁是我的知音,能在图上画一画,让别人看到‘4’在哪,‘2’在哪?”教和学,顺风又顺水。圆满教学后,我反思:引导时,究竟说“我看到了2/4”,还是说“我看到了8/16”,哪个更好?我抓耳挠腮,于是醒了。白天怎么没有想到这个问题呢?我赶紧用常用手机给自己的备用手机发了消息——2/4还是8/16?这是我储存灵感的一种方式。

错要化,但不是所有的错都要化。该化的错,也不是什么时候都能化。我为自己能在梦中想到避开暂时化不了的错而高兴。

究竟是拿“2/4”还是“8/16”举例子呢?一个份数少,便于数;一个不要分,直接数。对于学生来说,哪个更容易?要在“辅助点”之间用想象连线,无中生有,难度大一些。因此,我决定选择直接数小方格的“8/16”。

2022年9月29日,我借班执教《半条被子》,学生的高光时刻频频出现。课的伊始,我就眼前一亮:一个学生画的是两排、一排是4个小格子的被子。4/8,既不要分,又好数。

梦中的我,怎么没想到?醒来的我,怎么没想到?又是学生教我当老师。

四、格物致知

我生命中的贵人、北京第二实验小学老校长李烈先生喜欢说一句话:“方法总比问题多!”探究“点子纸”的过程,我回忆跟着李校长的20多年,发现她那些充满管理智慧的故事背后,首先是她有一双善于发现问题的慧眼。慧根源于慧眼,没有问题就没有方法。

《格言联璧》有云:“只一事不留心,便有一事不得其理。只一物不留心,便有一物不得其所。”进而,我再追问点子纸的创生,如果我没有想到三年级学生画图能力弱,画出的长方形或正方形会不规范,所画的半条被子会不平均,我就不会想到方格纸。如果我满足于方格纸已经解决了问题,没有想象教学场景,没有想象投影出的画面——学生在买的方格纸上所画的作品不是很清晰,就不会诞生没有线的点子纸。如果我是胡适先生笔下的“差不多先生”,就不会纠结学生的“‘2/1’问题”,也就不会有“2/4还是8/16”的思考。没有经历“2/4还是8/16”的纠结,就不会对学生画的“4×2”的被子情有独钟。

点子纸的创生过程说明:备课就是想象学生的问题所在,就是思考教如何帮助学的问题。

我想到了《中庸》里的一段话——子曰:“舜其大知也与!舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民。其斯以为舜乎!”孔子这段话的大意是:舜帝可算是一个拥有大智慧的人吧!他乐于向别人请教,而且喜欢对那些浅近的话分析其含义;他替别人包容缺点而表扬优点,他度量人们认识上“过”与“不及”两个极端的偏向,用中庸之道去引导人们。这就是舜成为舜的原因吧!

好问好察,隐恶扬善,执两用中——在白纸和方格纸之间的点子纸好像就是这样的。两端点之间的线,因人而异,因时而异,时隐时现……

艺术的奥秘在于隐藏。《半条被子》这节点子纸上的“国数课”,就是富含隐藏艺术的一节课。爱国情感隐藏在“半条被子”里,数学知识隐藏在“点子纸”中。运用之妙,存乎一心。能看到什么,取决于心中有什么。

最后,我想学着王尚志先生的话,说:“点子纸,是个好东西,要多用。”