小学数学理解性学习的思考与实践

作者: 吴存明

摘 要:“理解”是“掌握”的前提,只有建立在“理解”基础之上的学习才算得上是真正意义上的学习,即“理解性学习”。理解性学习的内涵包括有意义的推断、有深度的思考、有关联的建构、有迁移的应用等。理解性学习的策略包括在概念追索、多元表征、结构联系、“教—学—评”一致中学习。

关键词:小学数学;理解性学习;结构化;“教—学—评”一致

*本文系江苏省教育科学“十三五”规划乡村教师专项课题“深度学习视域下小学数学理解性学习的实践研究”(编号:Xcb/2020/07)的阶段性研究成果。

追溯小学数学教学的本质和真谛,绕不开“理解”这一个关键词。《义务教育数学课程标准(2022年版)》多次强调“理解”的重要性,如“课程内容的选择,(应)符合学生的认知规律,有助于学生理解、掌握数学的基本知识和基本技能”“教学活动应注重启发式……促进学生理解和掌握数学的基本知识和基本技能”[1]。显然,“理解”是“掌握”的前提,只有建立在“理解”基础之上的学习才算得上是真正意义上的学习,即“理解性学习”。那么,什么是理解性学习?怎样进行理解性学习?本文结合小学数学的实践与思考,试对理解性学习的内涵与策略进行探析。

一、什么是“理解性学习”

(一)什么是“理解”

在教学中,“理解”可看作一个具体的认知过程,意味着“学习”;也可表达认知结果,意味着“掌握”。“理解”,它不同于“知道”且高于“了解”,是根据道理进行的了解、明白、领会等。这在数学学习中较为常见——很多学生知道一些公式、定义,但对它们不一定能够完全理解,即“知其然不知其所以然”。如同一个人认识《新华字典》中的每一个字,却可能读不懂一段话的意思。因为,“知道”是经过眼睛“看”、耳朵“听”就能达到的效果,这种学习行为只要认真、专注就可以有结果。而“理解”是需要经过大脑的“想”甚至实际行动的“做”才有可能达成。

(二)什么是“数学理解”

反映数学理解的过程,学界认可的一般包括直观理解、程序理解、抽象理解和形式理解四个层次。[2]这四个层次,逐步深入、相互促进,形成了一个数学理解体系。

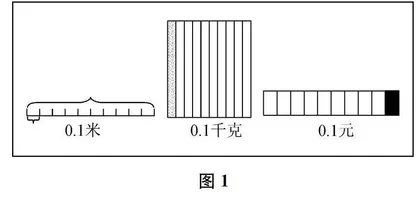

以“小数的意义”为例。许多学生对小数概念仅仅是“一位小数表示十分之几,两位小数表示百分之几,三位小数表示千分之几……”这样的直观理解。其实,这样的说法仅限于有限小数的范围。对小学生而言,即便这样的理解,我们也不应直接“告诉”他们,而应尊重他们数学学习的逻辑起点和现实起点。小数意义的逻辑起点是学生对分数的初步认识,即“分子比分母小的分数”;而小数意义的现实起点是“0.1元就是1角;0.1米就是1分米”等。对此,我们可以聚焦小数与十进制分数之间的联系,分三个层次来推进小数意义的建构与理解:一是概念的具体化,即通过动手操作,在直观图中表示出0.1(如图1);二是概念的抽象化,即从特殊到一般,从具体到抽象,思考“为什么不同的物体与图形都可以用0.1表示”;三是概念的一般化,即1/10表示0.1,0.1表示1/10。

(三)什么是“理解性学习”

在小学数学教学中,“理解性学习”的内涵至少包括但不限于这样的四点:

1.有意义的推断

数学中有很多定义属于事实知识,而基于定义的推论则属于理解范畴的推断。比如,“两组对边分别平行的四边形叫作平行四边形”,这是事实,而“平行四边形的两组对边分别相等”就属于平行四边形定义基础上的理解,是一种意义推断。显然,从一个事实到一个推论,就使人们对知识的理解更进一步。

2.有深度的思考

有深度的思考是一种超越表面信息深入挖掘知识本质的思考方式,需要从具体到抽象,从局部到整体,从特殊到一般,由表及里、直抵核心。

比如,“真分数”的概念在教材上表述为“分子比分母小的分数”,但善于思考的学生会想:“为什么要把分子比分母小的分数叫真分数?”“分子比分母小的分数,‘真’在哪里?”“真分数是‘真’的分数,那假分数又‘假’在哪里?”……在不断地思考过后,我们会发现,“真分数”是“分”出来的数,是对一个物体或一些物体平均分的时候不能用整数来表示,而产生的表示一份或几份的分数,是“看得见的分数”。这个“看得见的分数”洞察了分数的本质,无疑是深度思考的结果,有助于学生对知识本质的理解并促进后续学习的深入。

3.有关联的建构

教师要善于引导学生发现数学知识之间的联系,以帮助他们建立更为深刻且牢固的理解。比如,小数的基本性质是“小数的末尾添上0或者去掉0,小数的大小不变”,分数的基本性质是“分数的分子和分母同时扩大或缩小相同的倍数(0除外),分数的大小不变”。建构这两者之间的关联性(如下页图2所示),可以很好地帮助学生理解基本性质——小数的基本性质就是分数基本性质的特殊情况。而这两条基本性质关联的根本源自小数的意义——小数就是十分之几、百分之几或千分之几的数,这说明小数(仅有限小数)是特殊的分数,因此,小数基本性质也应该是分数基本性质的特殊情况。

4.有迁移的应用

迁移应用不仅体现学生对知识的记忆和能力的保持,其重点是考查学生能否将所学知识应用到新情境中去解决问题的能力。保持只是将作为结果的知识点记住,而迁移是综合运用所学知识点以及在学习过程中积淀的思想方法、精神体验等去回答新问题、解决新问题。比如,针对“平行四边形面积的计算”这部分内容,开展分组实验教学。甲组学生只要求测量平行四边形底边的长和底边上的垂直高度,然后将二者相乘(如图3);而乙组学生在学习计算平行四边形的面积时,经历了转化的过程,积累了大量的基本活动经验,如通过剪掉平行四边形一端的一个直角三角形(如图4)或直角梯形,然后把它补在另一端,拼成一个长方形,把未知的平四边形面积问题转化为已知的长方形面积问题。

经历了上述不同的学习过程后,在解决图5所示的变式情境中的问题时,乙组学生的正确率明显要比甲组高。甲组学生的学习无法使其将所学知识迁移到新情境之中,而乙组学生的学习可以让他们在保持和迁移两个方面都做得很好。可见,理解性学习的优势在于促进迁移。

二、怎样开展“理解性学习”

(一)在概念追索中学习

1.知其源

数学概念经过人们尤其是数学家们无数次的动态演化之后,渐渐作为静态定义固定并流传下来,在某种程度上失去了其最初的鲜活与动感,也掩盖了其最初的青涩与朴素。因此,我们必须对概念的来源进行追溯,达到解疑释惑、正本清源的目的。

以“圆”概念的教学为例。圆的静态定义:平面上到定点的距离等于定长的点的轨迹。圆的动态定义:平面上,一个动点以一个定点为中心、一段定长为距离运动一周的轨迹。用这样书面且深奥的文字描述概念,直接告诉小学生,他们是无法理解的。其实,对小学生来说,圆并不陌生,无论在生活中还是学习中,他们早就接触过圆,但此前只知道有一个图形叫作圆。笔者做过这样的教学尝试。第一步,出示等边三角形,询问特征得到“三条边都相等、三个角都是60°”。第二步,出示正方形,询问特征得到“四条边都相等、四个角都是90°”。第三步,出示正五边形、正六边形,并询问特征,随后引导猜想:再接下去会是什么图形,又具备什么特征?如果继续下去,最后会得到什么图形?学生异口同声地说:圆。第四步,引导学生根据自己的理解说说“圆是怎样的一个图形?”

上述教学中,通过正多边形的边数无限增加来引入圆这个概念,学生不仅关注到了圆与其他图形的相同与不同,自主构建了圆的概念雏形,还感悟到圆形成的逻辑、感受到极限的数学思想。这种追本溯源的概念教学过程,让学生借助经验展开了数学概念的联想,在想象中丰富对圆的认识,在表达中直抵圆概念的本质理解。

2.会其神

小学数学概念教学,应适当淡化概念的严密表述,多关注学生的生活经验,将时间和精力放在引导学生领悟概念的本质上。

例如,教材是这样描述“体积和容积”的数学概念的:“物体所占空间的大小就是物体的体积;容积就是物体所能容纳的空间。”作为体积学习的入门,这时的学生可能还无法彻底理解“空间”这样的抽象概念,但是他们能够明白“这个杯子能装更多的水”“这个文具盒比那个书包小”等。教师不必拘泥于概念的措辞,要求学生记住或背诵精确的定义,这些对学生的理解帮助不大。

其实,体积是对物体三维空间大小的度量。我们可以分三步推进教学:第一步,直观感受物体有大有小,这个大小会占空间,大物体占的空间大,小物体占的空间小;第二步,直观比较两个或多个物体体积的大小,描述谁的体积大;第三步,根据单位数来表达体积的大小。经过这样有层次的学习活动,学生逐步建立空间观念,接触“度量”的含义,为进一步学习奠定基础。

3.通其用

受小学生认知水平的限制,小学阶段的数学概念大多是描述性定义,因此有必要通过应用来帮助学生识别本质和非本质属性,以及解决实际问题。

例如,在掌握了圆的相关特征的基础上,通过将圆的本质去语境化的过程,将抽象的本质体现在实际的语境中,有助于学生加深对圆本质的理解,从而感悟数学学习的价值。在“圆的认识”概念教学后,教师可以引导学生进入以下实际问题的应用:(1)(展示马戏团表演座位图)人们在观看表演的时候,都是围成圆形,这是为什么?(2)(展示饭店圆桌)人们去饭店请客吃饭大部分都是围成圆形,这样的餐桌设置有什么好处?(3)(展示各种车辆)为什么所有的车轮都是圆的?做成三角形、五边形……可以吗?在上述实际问题情境中,学生不仅进一步加深了概念理解,而且在启迪智慧、感受人文和培植情感等诸多方面都有所收获。

(二)在多元表征中学习

1.动作表征:思维从动作开始

在小学阶段,学生的思维以直观形象为主,许多数学概念的定义需要通过让学生亲自动手来描述特征。这类通过动作反应对知识进行表征的形式被称为动作表征。

例如,一年级学生在认识“位置与顺序”时,关于“左和右”的认识,需要教师提供动作表征的情境:请举起你的左手,用你的左手摸摸你的左耳朵等。又如,在五年级学生学习“因数和倍数”时,教师让他们完成以下操作活动:用12个同样大的小正方形拼成一个长方形,每排摆几个?摆了几排?用乘法算式表示自己的摆法或想法。通过组织操作活动,帮助学生建立动作表征,深入理解数学概念。

2.图像表征:用直观解释抽象

在教学中加入图像、语言,鼓励学生运用已有经验,将脑海中的逻辑推理用示意图、线段图等形式表现出来,以一种更形象的方式展示数量之间的关系,可以有效地帮助学生理解概念、理解算理、探索规律、获得策略等。

例如,在教学经典的“鸡兔同笼”问题时,可以引导学生用“○”表示头,用“|”表示腿,用下页图6所示的图像表征分别表示鸡和兔。这时,只抽取了与数学问题相关的“鸡”和“兔”的数量特征,画出的“形象画”既具有具象的特点,又有些抽象的特征。图像表征,能够激发学生的思维潜能,同时用葆有童趣的方式帮助学生积累用画图策略解题的活动经验。

3.符号表征:于抽象中凝练简洁

“数”作为一种符号,比“图”更抽象、更“高级”。理解的程度越深,符号表征得越简洁、清晰。

例如,教学“长方形的周长”后,教师给出一个边长5厘米的正方形图形,让学生求其周长。学生的解法有三种。(1)各边依次相加:5+5+5+5=20(厘米)。这说明学生机械理解了周长的概念,但没有把握正方形边长的特别之处。(2)利用长方形的周长计算公式来计算:(5+5)×2=20(厘米)。这说明学生对知识进行了迁移,但并没有真正内化进而找到知识之间的联系。(3)由正方形的四条边都相等的特征直接简便计算:5×4=20(厘米)。这说明学生读懂了周长的含义,也看懂了图形的特征,根据乘法的意义一步到位地列出算式,体现了深刻的理解。