以评价撬动课堂改革:“会学课堂”的实践探索

作者: 闫勤 贲友林

【编者按】 教育的目标不仅仅是传授知识,更是培养学生的学习能力,让学生能够在不断变化的世界中学会学习、持续学习。江苏省南京玄武外国语学校附属小学正是基于这样的教育理念,开展了“会学课堂”的实践探索。本期《专题研究》栏目,介绍“会学课堂”的相关研究成果。

摘 要:南京玄武外国语学校附属小学,积极探索“会学课堂”,从听、想、说、做四个方面来评价学生的课堂学习表现,并抓住“互联网+”与大数据时代的优势,着力研发适用于师生发展和学校管理的“会听”“会想”“会说”“会做”的“四会”评价系统,指导、支持和促进学生在课堂中学会学习,在课堂中创造精彩。

关键词:“会学课堂”;“四会”评价;评价系统;学会学习

*本文系江苏省教育科学“十四五”规划2021年度重点课题“导航成长:大数据支持下‘会学’课堂评价系统的开发与应用”(编号:B/2021/02/13)的阶段性研究成果。

课堂,是学生学习的主要场所,是学生素养发展的重要平台。南京玄武外国语学校附属小学自2016年创办以来,把课堂作为浓墨重彩的“故事”来讲,积极探索“会学课堂”,指导、支持和促进学生在课堂中学会学习,在课堂中创造精彩。

一、“会学课堂”缘起:“送你一朵小红花”的新时期表达

小学生在课堂中的表现好,教师会奖励他们,“送你一朵小红花”或“奖励一颗五角星”。这样的方式与场景,我们太熟悉了。对“小红花”“五角星”等在成人眼中很“小儿科”的奖励,小学生却很在乎。

学生“在乎”,教育就容易发生。教师,应在乎学生的“在乎”。这样的在乎,不应是浅层次的“应付”,而应是深层次的思考与回应。我们追问与思考:“送你一朵小红花”就是教育教学中的一种评价行为,教师对学生怎样的学习表现给予“小红花”等奖励性积极评价?是否会主观地任意为之?甚至于“看教师的心情”?教师日复一日在课堂中对学生的“小红花”奖励,是否也就一“奖”了之?评价如何具有持续性、激励性?能否“数字化”?教师的“小红花”奖励,对学生的学习行为改善、良好学习习惯养成有怎样的作用?

“送你一朵小红花”,最终的目标指向是让学生学会学习。“学会学习”是中国学生发展核心素养的内涵之一,可以从不同视角进行界定:一是以学习者的学习结果来界定,即学到了哪些知识、技能和策略;二是以学习者的学习过程来界定,即能否通过有效收集信息并加工、提取出有用的信息,从而建构新的知识;三是从学习者的视角来界定,即动机、意志、情感、态度和信念等对学习的作用;四是从学习环境的视角来界定,即认为情境不仅是学习的影响因素,更是学习的重要组成部分,学习镶嵌于情境中,与情境互动发展学习能力。[1]这四种视角有着各自不同的研究背景和目的,实际应用过程中应将它们整合、融合起来。

我们认为,“学会学习”不应是一个成熟状态,而应在成长中。小学生、中学生、大学生、成人的“学会学习”是有不同的表现的。小学生的“会学”具有阶段性特征。我们是否想过,小学生应学会怎样的“学会学习”呢?小学生在课堂上的“会学”是什么样子呢?

问题驱动思考,思考引领实践。“会学课堂”以评价为支架,探索“送你一朵小红花”的新时期表达。

二、“会学课堂”实践:“四会”助力学习质量的提升

“会学课堂”从评价入手,评价什么,如何评价,如何以评促学、以评促教,这些都是需要探索并解决的问题。

(一)“四会”表现框架的构建

回顾2008年我们开展的课堂教学方式改革实验。当时,我们这样描述想象中课堂的样子:学生积极主动,善于倾听,勤于思考,争先恐后地举手,自信大方地表达,或补充,或修正,或肯定,或质疑,充满主见又不失童趣与深刻性地争辩;一个个“小精灵”都是知识、思想、方法的生产者,是学习的主人。课堂中,生机勃勃,兴味盎然,师生都能感受到成长的气息。

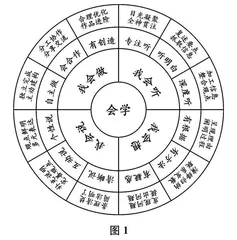

当下,结合对“学会学习”不同视角的分析,“会学课堂”探索从听、想、说、做四个方面来评价学生的课堂学习表现。听,是学习活动过程中的信息输入;想,是学习活动过程中的内部加工;说与做,则是学习活动过程中的信息输出。“会学课堂”表现框架,拟定了“会听”“会想”“会说”“会做”四项指标,每项指标各有三个要点,每个要点又做了进一步的描述(详见图1)。

“会听”的三要点:一是专注听。即在听的过程中,不随便打断他人发言,目光凝聚,全神贯注。二是听明白。即听清楚、听明白,听懂他人的发言,抓取他人发言所传达的信息——小学低年级,能重复他人的发言;小学中年级,能组织自己的语言转述他人的想法;小学高年级,能抓住关键字词,简明扼要地复述他人的想法。三是深度听。即对他人的发言作出赞同、补充、质疑、反驳、综述等回应,对信息进行加工,对观点进行整合。

“会想”的三要点:一是有根据。即有根有据地思考(而不是胡思乱想),呈现理由,阐明过程。二是有方法。即掌握思考的方法,会比较,会归纳,会概括,会联系,会迁移。三是有疑惑。即能发现问题,提出问题。学贵有思,思贵有疑。小疑则小进,大疑则大进。当思考产生疑问时,也就发现了自己想法中的空白,这是思考进阶的表现。

“会说”的三要点:一是清晰说。真实、清晰、完整地表达自己的想法,条理清楚,简洁明了,注意合适音量——全班发言,让全班同学都能听到;小组交流,只要小组成员能听清即可。二是互动说。注意自己想法的表达与他人的想法产生互动,会补充发言,能完善观点。三是个性说。表达要观点鲜明、生动,有一定的艺术性,能选择适当的方式、手段,如边演示边讲解,或边板书边讲解等。

“会做”的三要点:一是自主做。勇于实践,按要求自主完成操作。二是会合作。在无法独立完成时,和同学合作完成;主动帮助有需要的同学。三是有创造。对操作过程与结果进行反思,对自己的原先做法进行优化,有一定的创造性。

(二)“四会”评价系统的开发

“会学课堂”的这朵“小红花”,是“数字化”记录。“四会”数据,记录在哪儿呢?我们抓住“互联网+”与大数据时代的优势,着力研发适用于师生发展和学校管理的“四会”评价系统。考虑到小学生不同年龄段的心理特征,我们在“小红花”与“五角星”之间,选择了“星”作为记录载体。如图2—图3所示,从“微信平台”进入学校“微校+”中的课堂评价模块,选择班级、课程、上课节次,即进入班级系统页面,点击学生姓名,即可实现对这位学生“会听”“会想”“会说”或“会做”的学习表现的“加星”或“减星”操作。“四会”评价系统,可以记录每一位学生每一门课程、每一节课这四个方面的表现。

“四会”评价系统,可以记录并储存学生在学习过程中产生的“会听”“会想”“会说”“会做”行为数据。我们注重每一次教师给出的“四会”评价,并将每一次的评价数据积累下来,从而形成每一位学生一个阶段在“会学”方面的学习表现画像。

“四会”评价系统不只是学习“优等生”的专属展示窗口,每一位学生都有“听、想、说、做”的基础表现和“加星”的机会。即,默认每一位学生在“听、想、说、做”方面都是好的,各有一颗星的评价作为基础表现。如果课堂上在“听、想、说、做”方面表现优秀,再“加星”奖励。

随着数据收集、存储和处理技术的发展,我们为全校每一位学生建立了个性化的学习档案,也为全校每一位学生建立了个人客户端。家长、教师在一定的权限内,采用一定的方式,进入个人客户端查看学生的学习表现与成长动态。而且,伴随着学生在课堂教学中的成长,数据同步实时更新。不止于静态的数据,旨在促进教师、家长从发展性角度解读,帮助教师改进教学,帮助学生改善自我,激励学生做更好的自己。

(三)“四会”评价系统的使用

1.生成数据的过程,是指导学生学会学习的过程

“四会”评价,指向学生的学习行为而非学生,有形成性评价、终结性评价之分:形成性评价在过程中收集数据,其目的在于改进;终结性评价于结束后收集数据,其目的在于评定。课堂上,“会听”“会想”“会说”“会做”都是形成性评价,不仅是一种证明,更是一种指导,指导被评价者如何改进。教师要让学生知晓什么行为是好的,知晓该怎么做。

以评价“会听”为例,教师并不是一味地、简单地表扬学生“会听”,而是以评价“会听”的学习行为表现指导并促进更多学生“会听”。即让学生知晓评价标准,明晰指导内容,认识到什么表现是“会听”,而不是跟着感觉走。更为重要的是,教师要在具体场景中评价学生“会听”,从而让更多学生认识到:我也要这样做,才是“会听”。加拿大学者罗娜·厄尔提出评价的三种类型:学习性评价,为了推进学习而进行的评价;学习的评价,为了评定学习水平而进行的评价;学习式评价,为了让学生在学习中学会评价而进行的评价。[2]“会听”就属于学习性评价。学习性评价最为重要的标准是“具体”,因为这种评价的目的是为学习的推进提供依据,越是具体的学习性评价越能促进学习。比如:“你专注地听完了同学发言。”“你听懂了他的想法。”“你抓住了两个关键词,说明你真的听明白了。”“你听出了两位同学想法不一样的地方。”“你听出了两位同学发言中相同的想法。”“你告诉大家你没有听懂,恰恰让我们发现你真的在听。”……这样的评价表达,不再是泛泛而谈,而是在评价过程中将具体化的指导落到实地。如此评价,比简单地“你会听”更具有教学指导意义。

课堂上,教师根据学生的表现,及时送出“四会”的评价“加星”或“减星”——如果学生在同一节课中“听、想、说、做”某一方面表现不尽如人意,第一次给予提醒,第二次则要“减一颗星”。不过,这节课的后续表现好,有“加星”评价,又可以抵消之前的“减星”。“减星”不是目的,而是以此调整学生的课堂学习行为,并增强学生的自我调控意识和能力。对课堂中的“加星”与“减星”,下课之后,学生可以在班级“电子班牌”或教师手机上进行记录。

“会学课堂”不仅实现了动态过程性评价,而且注重评价主体的多元与互动,采用师评、自评、他评相结合的方式,并将评价的自主权还给学生。学生评价他人时,教师会给予具体的点拨和指导。特别要指出的是,由于评价要发挥指导功能,因而,不是简单机械甚至一窝蜂地从原先教师实施评价转为学生实施评价。固然,学生作为评价者有其特有的价值,但是,教师作为评价者、指导者不可或缺。这个他评的过程,也是学生学习如何“听、想、说、做”的过程,能够促进学生更积极主动地参与课堂。

我们还创建了“四会”评价的课后申请制。即在下课之后,学生可以主动找教师,向教师陈述今天课堂中“会听”“会想”“会说”或“会做”方面未得到“加星”评价的精彩表现,申请“补星”。学生既可以为自己申请,也可以为他人申请。教师在学生陈述后对学生的课堂表现追加补偿评价。

总之,用“四会”评价调整学生的学习行为与学习状态,让学生在乎“加星”与“减星”,更明白因为什么而“加星”或“减星”,明白怎样的学习表现可以“加星”,并从被动的“给我加星”,转向主动的“我要加星”。

2.生成的数据,导航成长,支持教学

持续的评价可以为师生提供足够的信息,来了解学生的学习表现和发展水平。“四会”评价不是简单的“记录仪”,而是学生学习的“导航仪”。实践中,我们通过“四会”评价系统中数据的分析与比较,发现背后的“真实问题”,继而为学生、教师、学校、家长等提供个性化建议和指导,真正支持每一位学生每一天的学习与成长。

在大数据的支撑下,“四会”评价做到了一个班一个子系统,从而可以清楚地了解全班学生“某一阶段”在不同学科课堂上的学习表现,了解班级学生学习表现的整体情况。下页表1所示就是2023—2024学年第2学期一个班级的学生各科课程的“得星”数据以及在班级中的排名情况。