用“问题连续体”优化语文教学

作者: 李梦丹

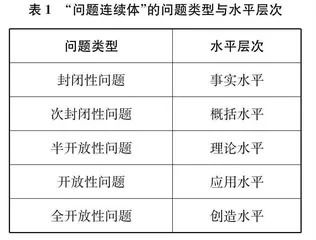

摘 要:“问题连续体”理论科学且系统地讨论了设置问题的基准和方法。根据小学语文课堂教学的实际情况,可以将“问题连续体”中封闭性、次封闭性、半开放性、开放性、全开放性等五种类型的问题对应到事实水平、概括水平、理论水平、应用水平、创造水平等五个水平层次。教师在设计“问题连续体”时,要注意三个原则:多元化、梯度化、开放化。

关键词:小学语文;“问题连续体”;语文实践活动

英国哲学家波普尔认为:“科学和知识的增长永远始于问题,越来越深刻的问题,越来越能启发新问题的产生。”[1]课堂上,教师精心设计的问题不仅能激发学生的学习兴趣,还能引导学生理解并获得知识。“问题连续体”理论是由美国学者梅克教授与其团队在完善前人研究的基础上提出的,又被称为“梅克―斯克维的问题连续体”理论。[2]这一体系科学且系统地讨论了设置问题的基准和方法。在小学语文教学中运用这一理论,可以优化问题设计,提升教学的有效性,让课堂焕发生机。

一、“问题连续体”的内涵以及问题的类型

“问题连续体”是一种问题分类体系,可以作为课堂问题设计的理论和工具。根据解决问题所需的创造性或开放性程度,可以将问题分成封闭性、次封闭性、半开放性、开放性、全开放性等五种类型。梅克教授将认知因素划分为四个水平:事实水平、概念水平、概括化水平和理论水平。[3]我们可以结合这四个水平,根据小学语文课堂教学的实际情况,将“问题连续体”中五种类型的问题对应到五个水平层次,具体见表1。

(一) 基于事实水平的封闭性问题

封闭性问题是解决“是什么”的问题,学生回答该问题要基于对文本信息的获取和了解。解决此类问题,学生需要掌握一些基础的方法,如解释词语、划分段落等。这种基于事实水平的问题可以作为小学低年段学生语文学习中的基础训练。例如,在一年级下册《四个太阳》的教学中,教师可以设置“文章有几个自然段?”“画一个怎样的太阳送给秋天?”“冻僵是什么意思?”等封闭性问题。

(二)基于概括水平的次封闭性问题

次封闭性问题是发现“事物间的异同点”的问题。该类问题引导学生在对文本信息比较分析的基础上形成概念或结论。这种概括水平层次的问题有利于提升学生的语文能力。例如,三年级上册第一单元的语文园地中出现了8个成语。在熟读的基础上,教师设置了“找一找这些成语的特点”等次封闭性问题。通过分析词性,学生发现,每个成语中都有两个字和人身体部位相关,但又有细微的不同,即和人身体部位有关的字所在的位置不同。

(三)基于理论水平的半开放性问题

半开放性的问题是解决“为什么”的问题。该类问题引导学生基于概括得出的结论进一步提炼,发现规律、形成原理或掌握原则。此类问题要求学生用多种方法来解决问题,其答案也是多元的。此类问题通过方法的拓展,培养学生的语文能力,让学生的思维从单一走向多元。例如,在三年级下册《守株待兔》一课的教学中,教师利用“这则寓言说明了一个什么道理?”这一半开放性问题,引导学生理解文本内容,并获得“做事情要依靠自己的努力,不能依赖运气,不劳而获”的启示。通过引导和训练,学生在独立阅读寓言故事时,也能说一说寓言给自己带来的启示。

(四)基于应用水平的开放性问题

开放性问题是解决“怎么做”的问题。学生运用所获得的规律、原理解决问题,从理论过渡到实践。此类问题的答案和解决方法不唯一,有利于引导学生发挥自己的优势来回答,同时,也鼓励学生采用“自主、合作、探究”的方法解决此类问题。基于应用水平的开放性问题有利于促进学生的“研究性学习”。例如,在三年级上册《秋天的雨》的教学中,教师首先带领学生品味“它把黄色给了银杏树,黄黄的叶子像一把把小扇子,扇哪扇哪,扇走了夏天的炎热”一句,然后用“这句话有什么样的语言特点?”引导他们分析,并发现其中的规律,最后请他们进行仿写。由此,学生经历了从发现到运用的过程,有利于素养的提升。

(五)基于创造水平的全开放性问题

全开放性问题是解决“怎么创造性地做”的问题,要求学生基于教材提出问题、发表见解并作出回答。此类基于创造水平的全开放性问题有助于开发学生的潜能,促进思维的发散。例如,四年级上册第二单元旨在引导学生阅读时尝试从不同的角度去思考,提出自己的问题。在教学中,教师把提问的主动权交给学生,请学生提出问题,发表见解,以此开发学生的潜能,培养他们的发散性思维。

二、“问题连续体”的设计原则

在课堂教学中,教师需要通过设计问题,阶梯式地提升学生的认知,拓展他们思考问题的广度和深度,培养他们的探究意识。利用“问题连续体”,我们可以设计出有利于学生思维发展的问题。在实践中,要注意设计的三个原则,即多元化、梯度化、开放化。

教学内容的丰富性要求教师设计多元化的问题。“问题连续体”包含五种不同类型的问题,这五种类型给教师提供了多元化的设计路径。教学目标的层次性要求教师设计梯度化的问题。教师利用“问题连续体”可以引导学生一步步地提升认知。问题由简到难地设置,对应学生记忆、理解、运用和创造的认知过程,有利于学生梳理每个知识点与其他知识点的关系,远离简单记忆或者填鸭式的学习,促进学生对文本持续不断地思考。从某种程度来说,“问题连续体”也有利于教师因材施教,通过多元化的提问促进不同学生不同能力的发展。

教学的主要目的之一是引领学生思维的发展。有时候,尽管教师的课堂提问层层深入,却未能引导学生深入探究文本的核心内容。教师提出问题时,学生争先恐后地回答,课堂氛围活跃,但实际上并未有效促进学生思维的发展。利用“问题连续体”,教师对问题的设置也需要实现从封闭式向开放式的转变,遵循开放性原则,转变学生固化的思维模式,激发他们自主探索的内在动力。

三、“问题连续体”的设计尝试

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)提出:“义务教育语文课程围绕立德树人根本任务,充分发挥其独特的育人功能和奠基作用,以促进学生核心素养发展为目的,以识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动为主线,综合构建素养型课程目标体系。”[4]其中,“识字与写字”是语言学习的基础,“阅读与鉴赏”属于输入型学习方式,“表达与交流”属于输出型学习方式,而“梳理与探究”则是依托、融入前三种语文实践方式,促进语言积累、内化、运用的重要桥梁。[5]我们在“识字与写字”“阅读与鉴赏”“表达与交流”和“梳理与探究”等四种语文实践活动中,尝试进行“问题连续体”的设计,具体如下。

(一)“识字与写字”中的“问题连续体”设计

进入小学后,学生需要从口头语言表达转向书面语言表达,而“识字与写字”的能力则是书面语言表达的基础。基于课标,我们发现“识字与写字”对小学三个学段的要求不同。第一学段(1—2年级)要求学生掌握汉字的基本笔画和偏旁部首,形成良好的书写习惯;第二、三学段(3—6年级)重在培养学生的独立识字能力。[6]基于此,教师要帮助学生完成读准字音、辨清字形、理解字义的基础目标以及遇到多音字能借助字义推断字音,能联系上下文猜读不理解的词语等拓展目标。针对“识字与写字”的相关内容与要求,聚焦字音、字形、字义、字的书写以及字词的运用等五个方面,教师可以设计如表2所示的“问题连续体”。这五个层次的问题由简到难,层层递进,问题的类型由封闭到开放,问题的层次从事实水平到创造水平。当然,“问题连续体”中的问题不仅仅是以下表格中所列举的,还可以是任何与字音、字形、字义等相关的问题。

(二)“阅读与鉴赏”中的“问题连续体”设计

在“阅读与鉴赏”这一语文实践活动中,教师要引导学生提升阅读的速度、掌握阅读的方法,并且发展文本理解、分析和鉴赏能力。以单篇文本阅读为例,教师可以从帮助学生根据题目猜想课文的主要内容、熟读课文从而理清课文结构、把握写法并理解其好处、通过体会人物的思想情感以及联想仿写从而有自己独特的见解等五个方面出发,设计如表3所示的“问题连续体”。学生通过该“问题连续体”,可以自主对文本内容进行梳理和加工,挖掘文本的意义,提升阅读能力。这些问题环环相扣,引领学生远离简单记忆或者填鸭式的学习,促进他们对文本的深思,从而引领思维的发展。

(三)“表达与交流”中的“问题连续体”设计

“表达与交流”包括“说”和“写”,体现了学生的“输出”能力。这里以“写”为例来设计“问题连续体”。课标指出,第一学段(1—2年级)通过写自己想写的话,生发写话的兴趣;第二、三学段(3—6年级)则是写作阶段,期待学生留心生活并仔细观察,从而尝试写不同体裁的作文。[7]教师要引导学生积累丰富的写作素材,将在阅读中掌握的手法运用到自己的写作中。我们设计了如下页表4所示的“问题连续体”,以期有方向地指导学生创新作文,写出自己想写的话,热爱写作。

(四)“梳理与探究”中的“问题连续体”设计

《普通高中语文课程标准(2017年版)》第一次提出“梳理与探究”的概念,课标沿用了这一概念。“梳理”是将已经学习的零散知识和积累的语言材料结构化,将语言经验转化为学习方法和策略,是经历回顾、辨析、整理和归类,由散到整、由点到类、由孤立到联系的过程。“探究”则重在发现生活、学习中的语言文字运用问题,通过观察、比较、预测、推理、判断、合作等学习手段,寻找原因,查找资料,寻求对策,最终解决问题。[8]以汉字的梳理与探究为例,设计“问题连续体”。课标要求,第一学段(1—2年级)通过梳理汉字,感知汉字与生活的联系;第二、三学段(3—6年级)分类整理字词,发展独立的识字写字能力,运用多种方式呈现、整理信息等。[9]我们设计了如表5所示的“问题连续体”,旨在引导学生梳理事实性知识,探究概念性知识,着力培养综合能力,提高核心素养。

在四种语文实践活动中尝试设计“问题连续体”,我们可以清晰地感受到五种不同水平问题的层层深入。在运用过程中,教师还要根据不同的文本、学情和课程要求进行调整。

参考文献:

[1]孙春成.语文课堂问题教学策略[M].南宁:广西教育出版社,2003:23.

[2]骆成秀.基于问题连续体理论的语文阅读课堂提问研究[J].新课程研究,2024(5):65.

[3]付煜.一种有效设计问题的策略:问题连续体[J].教育与管理,2013(11):20.

[4][6][7][9]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:2,7-11,8-13,8-13.

[5][8]刘春.第二学段“梳理与探究”的内涵、目标与教学建议[J].教学月刊·小学版(语文),2022(9):8,8.