浅谈美术教学中的情境创设

作者: 杨綪

摘 要:美术是一门艺术性和审美性极强的学科。我们要根据学科特点,探索适切的、多样化的美术教学方式。美术教学中,教师可以创设多样化的情境,包括创设趣味化情境,激发艺术感知力;创设故事性情境,增强艺术体验感;创设生活化情境,突出艺术实用性。

关键词:情境创设;美术教学;趣味化情境;故事性情境;生活化情境

美术是一门艺术性和审美性极强的学科。我们要根据学科特点,探索适切的、多样化的美术教学方式。美术教学中,教师可以创设多样化的情境,在情境中开展寓教于乐的美术实践活动,竭力点燃学生的艺术激情,让学生自发感受美术的深厚内涵与吸引力,深度挖掘他们的艺术创造能力。

一、创设趣味化情境,激发艺术感知力

每个学生都具有独特的艺术感知力。学生在美术学习过程中的感知与体验,是决定他们对艺术是否感兴趣的重要因素。为使学生在兴趣驱动下深入美术学习,教师应当创设趣味化情境,让学生在愉悦中学习。

比如,在《听声音,画声音》一课中,教师设计了以“声音的画”为主题的游戏式情境,用一系列生动有趣的美术游戏和活动,让学生在趣味化情境中利用声音感知画面,体验创作的魅力。

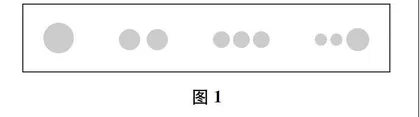

课堂导入阶段,教师在屏幕上出示红色的圆,排列出不同数量和大小的分组(如下页图1所示),让学生用拍手的形式表现。学生根据圆的大小和数量变化,调整自己拍手的音量和次数。这一做法将音乐的律动、节拍结合视觉画面呈现。随后,教师出示如下页图2所示的圆的组合,让学生根据圆高低变化的位置,改变手部的高度。最后,教师增加了其他颜色(蓝、黄、绿)的圆(如图3所示),让学生思考可以用怎样的形式表示。学生逐渐打开思路,作出跺脚、拍腿、拍肩等动作,将音乐律动、画面和身体动作结合。在轻松、有趣的教学氛围中,引导学生从不同的角度感知和思考,激发学生的艺术感知力。

为了让学生更好地利用声音感知画面,教师出示线条“----”,引导学生思考可以用什么样的声音表现这根线条。学生用“咿——”“呜——”“啊——”等声音进行表现。随即,教师改变线条的形状并加入点,与不同形状的线条进行排列(如图4所示),加大难度,让学生用单音进行尝试。最后,出示康定斯基的作品(见图5),让学生从作品中拆分出若干组不同的形状,用单音“呜”进行表现。

通过创设趣味化情境,教师引导学生在轻松的情境中对绘画中的点、线、面进行解构、重组,展现个体对画面的感知。这样的教学方式从学生视角出发,让他们以更加自由、无拘无束的心态去享受感知和创作的乐趣。

二、创设故事性情境,增强艺术体验感

在结合教学实际需求和目标的基础上,教师可以将美术元素与故事情境交织在一起,创设引人入胜的故事性情境,将美术课堂“故事化”。这有利于学生保持较长时间的注意力,作出个性化的美术探索,全面增强艺术体验感。

比如,在《笨笨的鸟》创新课中,教师出示甲骨文和金文中的“鸟”字,让学生回忆听过的鸟鸣声,说说自己熟悉的鸟,引出“原始森林中的鸟”的故事性情境。教师将“笨鸟”的故事娓娓道来:“原始森林中有一只鸟,大家都叫它‘笨鸟’,因为这只鸟头大、体胖、足粗、翅短、尾小,不能飞翔。这只‘笨鸟’常常独自躲在树后。虽然它不会飞,但从未放弃飞翔。同时,它是一只善良的鸟,经常帮助有需要的小动物……”“笨鸟”的故事让学生对它的外形有了一定的了解。依托故事中的描述,学生结合自己的理解,积极地运用各种材料制作“笨鸟”的身体。有别于平时的绘画,学生运用揉、搓、捏的方式,在创作中融入了自己的理解。随即,由教师扮演的“笨鸟”走进课堂,实现学生和故事主角面对面的交流,增加了师生、生生之间的互动。交流之后,学生根据“笨鸟”想要“变美”的愿望,展开二次创作。让“笨鸟”“变美”的任务具有发散性和挑战性,给学生的创作留有足够的空间。学生能够在“留白”的情境中,利用扭扭棒便于塑形的优点,用缠绕、弯折、捆扎的方式塑造“笨鸟”的新形象。

沉浸于这一故事性情境之中,学生充分发挥想象力,使其美术作品焕发出生机与情感色彩,并深深烙印上个人的审美印记。

三、创设生活化情境,突出艺术实用性

美术教学中,教师可以创设贴近现实的生活化情境,强化美术与生活的紧密结合,突出美术在日常生活中的实用价值和美学意义,从而让学生更加深刻地理解艺术的实用性。

比如,学生对于空间设计的概念理解不够深刻,而校园是学生最熟悉的生活空间。因此,在《最美校园之空间营造》创新课中,教师创设了一个生活化情境:请学生为老校园进行设计改造,将老校园变成既好看又好玩的“最美校园”。为了让学生对老校园的构造有更深刻的了解,教师播放了老校园的导览视频和学生的调查反馈视频,以此充实生活化情境,让学生展开对日常生活场景的探索,发现老校园的问题,畅谈对问题的改进建议。

为了更好地推动学生开展自主探索活动,教师采取了分组策略,引导学生在任务中合作探究。在观看“最美乡村学校”的改建视频后,学生发现了学校的周边环境对改造空间的重要性,于是深入观察生活中的细枝末节,捕捉灵感火花,展开空间营造设计。学生从老校园周边的古建筑着手,提炼古建筑的文化符号,从真实的生活情境中锻炼了审美感知,进一步拓宽美术创作视野。这一生活化情境引导学生理解建筑与生活和谐共生的意义,在设计的过程中进一步理解艺术的实用性。

每个人的审美都具有鲜明的主观性。教师在创设多样化的情境时,必须高度重视学生的个性化审美,引导他们不断提升和完善自己的审美观,并主动探索生活中的美术元素,积极从日常生活中汲取创作灵感,深入生活感知美、发掘美、表达美,进一步激发创造力。