问题:在经历中发现,在感悟后提出

作者: 姚林涛

摘要:特级教师华应龙的《找次品》一课教学,让学生在经历中发现问题,在感悟后提出问题。课上,华老师于“没问题”处,停下,让学生提出问题;在没觉察问题后,回头,让学生发现问题;在有人思维快了时,等一等,让更多人跟上;在有人思维慢了时,帮一帮,让其跟上大多数人。

关键词:问题意识;发现问题;提出问题;《找次品》

听华应龙老师的课是一种学习,更是一种享受。很多人听后的感受都是:“太好了!太妙了!太精彩了!……我怎么没想到?”华老师的课,承载了太多的思考和价值。对执教的《找次品》这节课,华老师说:“可挖的点很多,‘任凭弱水三千,我只取一瓢饮’。”因此,我也抛开这节课的优点“三千”,只取“培养学生发现和提出问题的能力”这“一瓢”来品。

一、营造氛围,唤醒问题意识

对世界充满好奇是儿童的天性。那个睁眼就能发现问题、开口就爱提出问题的孩子,在长期的引导或教育下,逐渐习惯于回答别人提出的问题。这样的教育,避了发现和提出问题的长,扬了分析和解决问题的短。在我们津津乐道于学生分析和解决问题技艺的高超并沾沾自喜于自己的教学成效时,学生发现和提出问题的天性却被忽视和抑制。因此,保护学生原有的问题意识,唤醒他们发现和提出问题的兴趣尤为重要。这种问题意识,越早保护,也就越容易保护;越早唤醒,也就越容易唤醒。

《找次品》一课的课始,华老师先配乐播放了几组跷跷板图片。有趣的图片、童真的歌谣,让大家忍俊不禁。华老师问:“请问,课上能笑吗?”学生一时无所适从。华老师笑着说道:“课上当然能笑了,学校,就是学习怎么笑的地方。”一句话,逗笑了所有人。瞬间,师生其乐融融。看似不经意的一句问话,却是华老师精心的设计,在缓解紧张、融洽关系的同时,创设了提问的氛围。这种“暖场”,如果成为一种课堂常态,一种教师的教育自觉,学生发现和提出问题的积极性和主动性将得到很好的保护。

教学推进从微软公司招聘员工的题目开始:“假定有81个乒乓球,其中只有1个球比其他球稍重。如果只能利用没有砝码的天平,请问:最少要称几次,才能保证找到稍重的球?”出示题目后,华老师提示:“如果你来应聘,答案是多少?直接写在纸上。”有的写80次,有的写40次,有的写1次。呈现所有学生的答案后,学生马上有所感悟,发现了问题:1次是“最少”,但不能“保证”;80次,能“保证”但不是“最少”;没有砝码的天平,左右两盘都得放球;“保证”是从最坏的角度去考虑。解题教学,常规的设计是先审题,再解题,也就是先弄懂题意,把题目中难理解的“最少”“保证”等词语的含义弄清楚,再分析解决。这样的设计无可厚非。可这节课,华老师在顺序上做了调整,即先做再悟。小调整,大智慧。华老师着眼的是学生发现和提出问题能力的培养。正是有了学生“做”的过程,才使学生不同思维水平的答案得以呈现,才有了学生自主发现问题的过程。在发现问题的同时完成审题,好的设计就是这样,一举两得。

华老师善于思考,更善于提问。“找次品”这道题有难度,到底难在哪?《找次品》这节课有难度,到底难在哪?五年级学生在这节课中能“得”到什么?有舍才有得,这节课得舍去什么?……课上,华老师提出了很多有价值的问题,还包括延伸到课后的问题:“3个球中找一个次品,但不知是轻一些还是重一些,则至少要称几次,才能保证找到那个球?”课尾,华老师追问:“人们为什么看不到第3个盘子?”问题没有停留在数学知识层面,更指向数学方法,意在数学思维,渗透哲学思想。如果与一个爱提问、善提问的老师朝夕相处,学生自然会善于发现问题、乐于提出问题。

二、把握时机,启于愤悱状态

【片段1】 在2、3个球中找次品

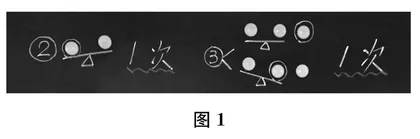

在81个球中找次品数据太大。在华老师以“祖传秘方”引出老子的“天下大事,必作于细”的思想后,学生想到了从2个、3个球开始称。当得出2个、3个球中找次品,最少都只用称1次时,华老师有意停下,手指板书(见图1)——

师你有问题吗?(稍停)没问题?谁能提出好问题?

生为什么球的数量增加了,称的次数还是一样的?

师好问题!你是我的知音,我想的也是这样的问题。琢磨一下:为什么呢?为什么3个球,还是称1次就行?

(学生讨论。)

生因为3个球称了2个,如果是平衡的,那么外面的那个百分百就是重球了,所以不用再称第2次。

师“百分百”用得好!也就是说,有推断在里面,所以只要称1次。厉害,厉害!如果平衡的话,能推断出第3个球是重球。如果不平衡呢?

生重球就是下沉的那个。

师外面的那个球还要称吗?

生不要。

师能推断出外面的球怎么样?

生是轻的。

师轻是相对于重而言,也就是说,那个球是正常的球。为什么能推断出来?因为题目说了“只有1个稍重”。用没有砝码的天平来找重球,会有3种可能,有可能在第1个盘子,有可能在第2个盘子,还有可能在第3个盘子。这么想来,天平有几个盘子?

生(齐)2个。

师看上去是2个盘子,实际上有几个盘子?

生(齐)2个。

师哈哈哈,好好好,现在看是2个盘子,有意思的事在后面。

回头看,是为了更好地向前走。学生经历了找次品的思维过程,得到了找出次品的正确次数,收获了找次品的方法。华老师捕捉到提问的时机,于没问题处让学生提出问题,凸显出提问的必要性和重要性。为什么学生“没问题”?因为称的过程思路清晰、结果正确,大家一致认同。而一句“没问题?谁能提出好问题”,引导学生停下来反思,发现问题,从而感受到在3个球中找次品,推断“外面”那个球的好与次的重要性,并感悟出“个数不同,次数相同”背后的道理,使认知更深刻,把思维引向更深层。

“没问题?谁能提出好问题”,是一种意识,更是一种教学理念。此环节中,如果设计出“为什么球的数量增加了,称的次数还是一样的?”这样的问题,相信大家也会认为这是一个好的设计,提问得恰到好处;但如果像华老师这样“退一步”,把提出问题的机会留给学生,学生就有了“进一步”的思考和感悟。教学就从培养学生分析、解决教师提出问题的能力层面,提前到培养学生自主提出问题的能力层面,进而再提前到培养学生于“没问题”处发现问题的能力层面,实现培养学生问题解决全过程的“四能”目标。

时机需要把握,成熟时要当机立断,而不成熟时则要“知机择时”。“三分法”是这节课解决问题的关键,华老师形象地把天平的“外面”比喻成天平的第3个盘子。通过在3个球中找次品,学生虽然对第3个盘子有了感知,但还只是具体方法的“结果”呈现,没有到提炼出方法、形成策略的高度,时机尚不成熟。此时,华老师顺应学生的认知,一笑而过地把“有意思的事”放到后面。

这样“不愤不启,不悱不发”的时机把握,还体现在由8个球到9个球再回到8个球的迂回环节中。

【片段2】 在8、9个球中找次品

师(指板书,见图2)8个球,3次;9个球,2次。有问题吗?(不少学生举手)这么多人能发现问题,真棒!没发言过的人来说一下。

生为什么球的数量变多了,称的次数反而变少了呢?

师好问题!为什么?

生其实,8个球也是可以用2次称出来的。

师从8个球中找,最少2次也能找出来?你暂且不说,好不好?让其他同学也想想。

(发言的男生自豪地点点头。)

师真好!心领神会,心心相印,掌声给他!有研究发现,能憋着的人,因为心中有他人,更容易成功。请大家都琢磨一下:8个球,怎么称2次把重球找出来?可以在脑子里面想,可以在纸上写。

……

师同学们,现在我们来分析:为什么同样是8个球,有的最少称3次,有的最少称2次?你发现这两种称法不同在哪?

……

生第一种只用了2个盘子,分成了4个和4个。第二种用了3个盘子,分成了3个、3个和2个,因为3个和2个都只用称1次,所以次数就少了。

师非常好的回答!看来,妙就妙在用上了第3个盘子。这第3个盘子是虚拟的。看到第3个盘子,高明;用上第3个盘子,就是高手。再看9个球时,为什么平均分就好些,是不是它充分地用上了第3个盘子,而不是把零头放在第3个盘子里?

(学生频频点头。)

师现在,我们要分小组讨论:要从那么多球中找到稍重的球,方法是怎样的?

(小组讨论。)

生要用上第3个盘子,分成3份。

生用平均分的方法。

生还有一点补充,要充分利用第3个盘子。因为如果平均分的话,像8,2个4也是平均分,但次数却比“3、3、2”要多。

生首先,天平上球的数量一定要相等。其次,三份要尽量地平均分。

师为了让全班同学都能明白,我们一起来看——

(课件出示图3。)

研究8个球中找次品的情况是思考的难点。因为受天平有2个托盘这个事实条件的干扰,“二分法”会是学生以及成人的一种思维定式,尤其“8”这个数具有二分之后还可二分的特点。虽然在3个球中找次品时学生触及了“三分法”,但当时学生只是初步感知,还不能学以致用地用“三分法”解决问题,因此,过早地出现“三分法”的交流,就会掩盖学生惯有的“二分法”的思维经验,错失思辨的过程。而从“二分”到“三分”的转变是重点,同时又是解决这类问题的难点。学生少了经历,就少了对“三分法”的深入感知,少了对“三分法”的深刻理解。

所以,在学生得到8个球中找次品至少需要称3次时,华老师并不急于提示“三分法”,而是顺水推舟地研究9个球的情况。因数据“9”的特点,学生较顺利地想到了“三分法”,并用华老师规范的“如果……那么……”“接下来是从……中找”的句式清晰地表达了思维过程。

这时,学生再次发现问题:8个球中找最少用3次,而9个球中找最少用2次,球多了,怎么次数却少了呢?提出问题之后,“二分法”与“三分法”的对比、交流才更突显其价值。这么重要的发现,完全得益于学生的亲身经历与反思、敏锐的发现与提问。而这又源于华老师精心的设计与引领。再配上直观的课件演示,学生明白了“二分法”是在1/2中找次品,而“三分法”是在1/3中找次品的道理。

无论是球的个数不同,找出次品的次数却相同;还是球多了,找出次品的次数却少了,华老师的设计和引导始终让学生在不断地经历和感悟中自主发现和提出问题。要使学生真正有所得,就要让学生亲身经历问题解决的全过程。在不断地发现与提出问题中调整自己的知识、经验,在知识、经验的不断否定与肯定中发展思维水平。学生能做的,教师不做;学生不能做的,教师要使其能做;学生不自觉的,教师要引导其在充分体验、感悟后于愤悱状态下自觉。

三、“化错”评价,激励提问愿望

面对差错,不同的人有不同的心理体验。这有主观因素,也有客观因素,更多时候是教师的态度影响了学生的感受,使出错的学生羞于敞开心扉,不愿或不敢真实地表达内心的想法。但此时如果听到华老师这样的评价:“是稍微重一点点,就不会出现他所说的情况了。他的答案虽然错了,但是让我们理解了题目中‘稍重’一词的重要性。掌声感谢他!”我们相信,得到掌声的学生,虽然错了,但不会感到尴尬和难堪,内心是舒适和安全的。有出错学生敢于直面错误的勇气,才会有教师了解学生真实思维的机会,从而恰当地引导学生不断进步。我们也相信评价之后,那句“你是怎么称的呢?”的问话,能激起其他学生的表达热情。学习路上,每个人都会有犹豫、迷茫甚至退缩的时候,不仅是在面对错误的时候,还有在没有把握的时候。一句鼓励性的评价,也许就成为学生“迈出第一步”的动力。一句句鼓励,就可能使学生一步步走向成功。

一般地,学生有了很好的想法,就会被教师视为救命稻草及时抓住,使课堂“顺”下去。可在这节课上,华老师没有。如片段2中,当一位男生说“其实,8个球也是可以用2次称出来的”时,华老师一边为其竖起大拇指,一边让其先不急于说,而给其他同学思考的时间。有想法的人渐渐多了,再让学生互动交流。这是华老师有意营造的一种面向全体的交流互动的氛围,让不同起点、不同水平的学生都参与进来,在相互的提问、质疑中共同发展和提高。总之,问题有好次,但无对错。我们要学习华老师善于站在“化错”的高度看“问题”,看到“问题”的正确价值。因为更多的时候,“问题”恰恰反映出学生的年龄特点和认知水平,就像“爱因斯坦的板凳”一样,它也许比不上别人的漂亮,但一定是与他自己最契合的。我们需要做的是及时的评价与鼓励,巧妙的指导与点拨。

华老师于“没问题”处,停下,让学生提出问题;在没觉察问题后,回头,让学生发现问题;在有人思维快了时,等一等,让更多人跟上;在有人思维慢了时,帮一帮,让其跟上大多数人。发现和提出问题,不是在研讨课中训练,而是“随风潜入夜”,在日常课中“存乎一心”。