搭建习作支架,让“静态”习作知识可操作

作者: 汪云洁

摘要:靶心性训练需要精准开发习作任务中的核心知识,把教学力量瞄准学生习作的“盲区”,直击习作知识“靶心”,帮助学生顺利完成习作任务。靶心性训练的基本思路是:立足差异,明确习作基点;提供支架,突破习作难点;靶向练写,升格习作能力。

关键词:“单元习作练课堂”;靶心性训练;习作支架;习作导写

靶心性训练居于“单元习作练课堂”的“链条”中心环节,以最能体现单元表达要素的核心知识为靶向,针对本单元的重点习作知识,为学生搭建有效的学习支架,指导学生完成习作任务中的关键段落。

靶心性训练能精准锁定与表达要素密切相关的核心段落并进行重点指导,使得教学过程有“靶心”;能聚焦学情,将教的力量汇聚到学生语言的“盲区”,实现“扶弱”,使得教学内容有“靶心”。靶心性训练关注的是单元表达要素的落地情况,针对性开发单元要素中核心的概念性习作知识,把教学力量瞄准学生此次习作的“靶心”,在学生最需要的地方提供习作支架,帮助他们在将概念性习作知识转化为程序性习作知识的过程中,顺利完成习作任务。

一、立足差异,明确习作基点

靶心性训练的推进,首先需要依据学情,立足学生差异,精准定位单元习作任务的基点,引领学生由浅入深、由易到难,循序渐进、步步落实。

四年级上册第八单元习作的主题是“我的心儿怦怦跳”,要求是“选一件令你心儿怦怦跳的事情写下来,写清楚事情的经过和当时的感受”。本单元的习作要求是在第五单元“写一件事,把事情写清楚”和第六单元“把游戏写清楚,还可以写写自己当时的心情”基础上的延续和提升,核心是指导学生在叙事过程中融入自己的感受,把事情写得更具体、更精彩。经过前期的序列训练,学生已经初步具备按一定顺序把事情写清楚的基础,因此,“写清楚事情的经过和当时的感受”是本次习作的靶心目标。

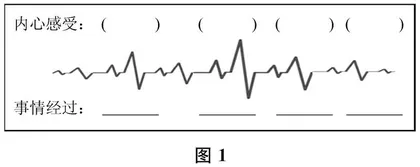

习作首先要解决“写什么”的问题,教材中列举的“登上领奖台”等生活经历和“担心”“激动”等具有提示意义的词语,指向的就是“写什么”。据此,教师先让学生分享生活中经历过的令自己心儿怦怦跳的事情,在学生叙述的过程中引导他们理清事情的起因、经过、结果和内心感受,唤醒自己的心跳回忆,帮助学生找到鲜活生动的习作素材,明确可以“写什么”,为习作表达做好铺垫。接下来出示 “心跳曲线图”(见图1),以“生活中充满了酸甜苦辣,我们的心情也会随之起伏变化。今天,就让我们一起乘坐‘心跳碰碰车’,来一次心跳之旅吧!请大家选择一件印象深刻的、令自己感到心跳不已的事情写下来,并借助‘心跳曲线图’梳理事情的经过,在曲线上方的括号里填写对应的内心感受,在横线上填写能够体现事情发展变化的关键词”导入,指引学生“按图索骥”,整体梳理事情的经过和事情发展过程中人物的心情变化。

学生在回忆多个生活镜头后,确定心跳事件,补充“心跳曲线图”。有学生分享了自己参加跳高比赛的“心跳事件”:“我报名参加了自己擅长的跳高项目,当时心里充满了期待。但当我看到别的选手表现尤其精彩时,不由得紧张起来。不过,我还是努力克制自己的紧张,期待能取得更好的成绩。于是,我在大脑里反复输入‘冷静’‘淡定’‘深呼吸’等词语,最后终于战胜了自我,平复了心情,取得了第二名的好成绩!我真是激动不已。”顺着学生的分享,教师梳理出本次习作的核心任务:“我们的心情是跟随事情的发展而起伏变化的,只有讲清楚事情的发展经过,才能将自己的心情变化更好地传递给大家。本次习作,我们就是要自然呈现自己在事情发展过程中的心情变化,把心儿怦怦跳的感受写清楚。”

二、提供支架,突破习作难点

习作难点一般是学生表达的“盲区”。教师要根据学生的“最近发展区”提供适切的习作支架,解决学生习作过程中从概念性知识向程序性知识转化的难题,从而突破言语梗阻,完成靶心性训练的关键段落。

针对四年级上册第八单元的“靶心”目标,教师先是提供例文支架,引领学生回顾本单元的几篇课文,在阅读探究中发现写清内心感受的“习作密码”。之后,提供图表支架,指引学生将目标聚焦到具体的习作技巧上:在放大人物身体变化、传递人物内心想法的过程中激活旧知,整合经验。下面,是此环节师生的对话:

师怎样让别人也能感受到我们心儿怦怦跳的感觉呢?其实,我们前面学过的课文中描写人物心情的时候就藏着这样的习作密码。我们一起来回顾一下。(出示句①“我们马上都不说话了,贴着墙壁,悄悄地走过去”、句②“我吓得脚也软了,更跑不快。……在忙乱中,我的书包掉了,鞋子也弄脱了。我想,它一定要把我咬死了。我就又哭又叫,可是叫些什么,当时自己也不知道,大概是这样叫吧:‘鹅要吃我了!鹅要咬死我了!’”和句③“官绅一个个吓得面如土色,跪下来磕头求饶,把头都磕破了,直淌血”)课文中的这些句子是如何描写人物的害怕情绪的?

生第一个句子中作者用了一连串的动作,比如“贴着墙壁”“悄悄地走”等,表现了作者对大鹅的恐惧。

生第二个句子中的“跑不快”“书包掉了”“鞋子也弄脱了”等动作写出了“我”被鹅追赶时的惊慌失措;“我”又哭又叫的神态,以及惊恐的喊叫声,形象地写出了“我”面对鹅时的害怕。

师这一连串的动作、夸张的神态和语言,可以让我们感受到人物的心儿怦怦跳。这些表现都是看得见、听得着的,可以将此统称为人物的“外在表现”。这些外在表现就像人物情绪的“放大镜”,能够如实反映人物的内心世界。

生第三句话也是从官绅吓得“面如土色”“磕头求饶”的神态和动作两方面来表现他们的害怕的。

师(出示表1)人物外在的表现就像一面镜子,可以反映出人物内心的感受。所以,我们要借助这面“放大镜”,放大身体各部分的变化,更好地传递自己的内心感受。大家可以根据表中提供的人物动作、人物神态和人物声音,填写人物此时的心情。

(学生填写表格。)

师根据表格,我们基本上能够领会通过人物外在表现凸显人物心理的写法。下面请同学们继续完善“心跳曲线图”,回到自己心跳最厉害的那一刻,用关键词记录自己当时身体变化的外在表现。

(学生完善“心跳曲线图”,填写表现身体变化的关键词。)

师当我们心儿怦怦跳的时候,内心想法也会不知不觉地多起来。这时,我们需要尽情地吐露自己的心声,让别人更清晰地感受我们的情绪变化。请大家继续完善“心跳曲线图”,并用关键词记录自己当时的内心想法。

(学生记录自己的内心想法。)

师如何把我们心跳一刻的感受描写得更具体、更精彩呢?一起来看一段例文,(出示图2)尝试梳理作者心情变化的过程。

生我能看出小作者在演讲过程中经历了“紧张—恐惧—呆住”的心理变化。

师小作者是如何写出演讲时的内心感受的?

生“张开嘴却一句话也说不出来”“我能感觉到汗从脸上、后背流了下来,恐惧占据了我的身体”“我呆站在那,不知道如何是好”,这些异常的身体表现凸显出他当时紧张的心情。

生“我的脑海里涌出了许多念头……”,说明小作者当时内心正在进行激烈的斗争。

生“‘嗡’的一声,我的大脑一片空白,竟然完全想不起来已经背得滚瓜烂熟的演讲稿了。”说明因为紧张、恐惧,小作者站在台上已经不知该做什么了。

师像这样一边捕捉心儿怦怦跳时的身体变化,一边倾听当时的内心想法,交替着写一写,每个方面都写上几句话,还可以用上积累的表示心情的词语,就能更清楚地表达我们当时的内心感受了。

写清楚自己心跳一刻的感受,是本次习作的核心目标。虽然教材中提供了描写心情和感受的词语,但仅靠这些,还不足以指导学生将感受写清楚。上述教学中,教师通过提供例句支架、范文支架、图表支架等,帮助学生梳理整合脑海中不成体系的碎片知识,自主探究出“以身体变化的外在表现传递内心想法”的以外显内、内外联动的习作方法,多维度写清楚一瞬间的心跳感受。

三、靶向练写,升格习作能力

靶心性训练中,当堂靶向练写必不可少。靶向练写指向每次习作任务中与单元表达要素密切相关的核心语段,是学生在原有基础上逐渐内化新习得的习作知识的过程。指向靶心性目标的片段练写,既可以检测学生本节课所学习作知识是否内化为习作技巧,又可以让学生在分享评价中进一步审视自己的习作,深化对习作方法的认知,提升习作能力。

在教学的第三环节,笔者布置了这样的片段习作任务:“请选择心跳最厉害的那一刻,从‘外在表现’和‘内心想法’两个方面写清楚自己的感受,可以用上积累的写心情的词语!时间10分钟。”这样的片段练写,直接指向本节课的靶心目标,可以让学生将学到的“表达因子”及时存储到自己的语言仓库中,内化语言的表达形式。

学生完成习作片段后,教师及时出示表2,让学生先后自评、互评。表2的评价标准是与本次习作目标密切相关的。清晰的评价标准和自评、互评这样多元的评价方式,促使学生有针对性地审视本次习作中存在的优点和不足,进一步内化通过外在表现凸显内心想法的习作妙招,将心儿怦怦跳一刻的内心感受写具体,并有的放矢地修改和润色自己的习作,高效达成核心目标。

以上三个教学板块对接教材目标和学情,紧扣本次习作训练的靶心目标,及时提供习作支架,指引学生从外在表现和内心情绪两个角度,从“定位习作要点—化解习作难点—内化习作知识”三个层面,由浅入深,夯实了把感受写清楚的能力。