公费师范生顶岗支教实习的指导需求分析

作者: 刘静 蔡甜甜 何睿

摘 要:顶岗支教是高师院校人才培养的一种创新模式。公费师范生在顶岗支教过程中,其生活、学习、工作及心理方面均会遇到困难,且不同的实习阶段指导需求也会发生变化。为加强对公费师范生的培养指导,高师院校应在不同时期给予不同形式的针对性指导,重视岗前培训,加强岗中培训指导特别是课堂管理能力的指导,岗后反思总结不容忽视。同时还应加强与支教学校及地方政府的沟通交流,为顶岗支教实习的公费师范生的成长保驾护航。

关键词:公费师范生;顶岗支教实习;实习指导;需求分析

中图分类号:G650 文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2023)01-0034-04

顶岗支教是高师院校的师范生通过顶岗的方式完成教育实习的一种特殊形式。在教育实习的过程中,师范生第一次以教师的身份进入学校,参与教育教学实践,对于教师专业成长来说教育实习不可或缺[1]。教育实习是教师教育专业课程体系的中心环节,是培养职前教师实践性知识,增强职前教师实践智慧,提高教师教育质量的有效举措[2]。教育实习是衔接师范生学科知识和教学实践的重要环节,也是师范生实现身份转换和认同的必经途径[3]。顶岗支教将师范生的教育实习与支教相结合,既缓解了农村地区基础教育师资力量不足的问题,又有效地促进师范生实践能力的培养。顶岗支教是农村基础教育与高等师范院校互利共赢的一种创新的教师教育模式[4]。2012年3月,教育部印发了《关于全面提高高等教育质量的若干意见》指出:“加强实践教学管理、提高实习实训质量。”2016年3月,教育部发布的《关于加强师范生教育实践的意见》指出:“师范生教育实践依然是当前教师培养的薄弱环节,师范生的教育教学能力尚不能完全适应中小学的需要。”在顶岗支教实习过程中,师范生以正式教师的身份承担全职教师的教育教学工作[5],相对于传统实习模式,顶岗支教实习对师范生的综合能力要求更高[6]。实习生要顺利完成从学生到教师角色的转变,在真实的情境中感受基础教育特别是农村基层学校的现实状况,可能会遇到诸多现实矛盾和冲突。

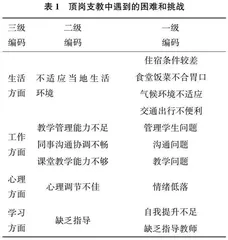

为了加强公费师范生培养供给侧的深化改革,本研究采用质性研究扎根理论取向,通过访谈对顶岗支教的公费师范生进行调查,然后对收集的数据进行三级编码,系统梳理了顶岗支教过程中师范生面临的不同角度的困难与挑战。再进一步结合问卷调查结果,了解公费师范生在岗前、岗中及岗后阶段的培训指导需求,为公费师范生在顶岗支教实习过程中提供全过程、全方位的有效指导提供参考。

一、研究设计

(一)研究对象

本研究采用随机抽样法对四川师范大学2021年春季参加顶岗支教的公费师范生进行调查研究,调查对象的支教学段为初中和小学,支教地位于四川凉山州布拖县和普格县。通过问卷星以问卷调查的形式了解公费师范生顶岗支教全过程的指导需求,共回收有效问卷116份,有效率95.9%。同时,随机选取了10名四川师范大学2021年春季参加顶岗支教的公费师范生,对其在顶岗支教过程中遇到的具体问题及解决办法进行调查。

(二)研究方法

采用一对一的半结构式访谈,对访谈过程进行了录音并转成文本,然后将文本资料导入Nvivo 12 plus 软件,根据质性研究中扎根理论的三阶段编码方法进行编码,分析得出公费师范生顶岗支教过程中的问题,并通过理论饱和度检验。同时,通过问卷星发放调查问卷,利用SPSS22.0和Excel对数据进行整理分析。

二、顶岗支教实习中的困难与挑战

如表1所示,首先,实习生不适应当地的生活环境。顶岗支教学校位于凉山彝族自治州布拖县的农村地区,地处偏远,交通不便,气候环境和生活习惯等也与实习生熟悉的地方有较大差异。实习生对当地的生活环境、饮食习惯、文化习俗以及当地教育现状都缺乏基本的了解,到支教学校面临的首要困难和挑战就是对当地生活环境的适应。多名实习生提到:“用水不方便”、“经常停水”、“洗澡不方便”,“住宿条件简陋”、“不习惯学校食堂的饭菜”,“气候干燥,流鼻血”,“温差大,经常刮大风”,“交通出行不方便”……

其次是独立工作方面的挑战,例如课堂管理能力不足,实习生反映“学生上课纪律不好”、“不好管理当地学生”、“不按要求完成作业”。还有教学能力方面的不足,认为“学生基础太差”,“不知如何把握教学进度”。另外,与当地教师的沟通交流存在问题,“与当地老师沟通交流不畅”,“听不懂彝语,普通话口音很重”。

此外,实习生遇到困难时心理调节能力不足,学习方面缺乏指导,对自己的能力提升状况感到不满足。多名师范生谈到在顶岗支教过程中会出现“无力感、挫败感,会焦虑,会自我怀疑,会有厌烦情绪”等。而出现情绪低落等情况的原因,基本都是教学工作上的不顺心,认为自己没有能力教好学生。

三、顶岗支教中的指导需求及问题分析

顶岗支教实习的培训指导首先应聚焦于师范生的培养,其次是服务于支教学校教育教学的现实需求。教育实习本质上是师范生在教师的指导下深入体验教育教学工作,不断丰富自己的“经验库”,并逐步形成作为专业人员所具有的独特的思维品质和思维能力,只有在高水平的大学教授和优秀的中小学教师的协同指导下才能更加有效[2]。

为全面了解师范生在顶岗支教全过程的指导需求,将顶岗支教分为岗前、岗中和岗后三个阶段进行调查研究。结果发现,实习生最困惑,存在问题较多的阶段是岗中(占比69.0%),其次为岗前(占比50%),第三是岗后(占比29.3%)。可见,在整个顶岗支教的过程中,实习生都存在着困惑,而岗中阶段最为明显。同时,在不同阶段的指导需求也不同。

(一)岗前阶段

岗前培训是整个顶岗支教活动的开端,是支教顺利开展的前提。在岗前阶段学生的困惑主要源自对未知的担忧,一方面,对支教生活、工作等充满了期待,另一方面又不知如何做好准备,内心缺乏安全感。目前,岗前培训存在的问题主要集中在以下几个方面:培训内容不完整、培训时间偏少、培训方案不系统、培训方法单一、组织松散。岗前培训的主要目的是解决支教大学生的担忧,从生活、心理、工作、学习等方面帮助他们做好充分的准备,帮助他们了解当地的生活环境、当地的教学情况等。

(二)岗中阶段

在岗中阶段,实习生已投入到真实的教育教学工作中,面临的困难和问题逐渐增多,是他们最困惑的时期,需要给予更多的关注和指导。首先,高师院校应帮助实习生积极快速地适应实习生活,顺利完成角色转换,以及如何将理论应用于实践中[7]。

调查结果显示,在岗中阶段,实习生的指导需求排在首位的是教学工作方面的问题,特别是课堂管理方面。实习生本就缺乏教学实践经验,而支教学校学生的学情往往较为复杂,例如厌学、逃学等情况普遍存在,这些都增加了教育管理的难度。其次是课堂教学经验,实习生存在理论学习与实践脱节的问题,由于缺乏实际的课堂教学经验,精心备课后发现教学效果不尽如人意,内心的期待与现实存在差距。第三,与当地教师的沟通交流,在工作中实习生面临角色转换的问题,与同事相处存在着身份认同的冲突,实习生需学会如何建立和谐的人际关系。第四,学习资源的匮乏。由于支教学校教育资源短缺,很多实习生没有一线的指导教师,或指导教师不能给予良好的指导,因此感到能力不能获得很好地提升。第五,遇到困惑的心理建设和疏导。实习生面临支教过程中生活、工作、学习等方面的困难,可能产生消极心理,引起自我效能感甚至职业认同感降低,甚至自我否定的状况。最后,对当地生活环境的不适应。支教地生活条件相对艰苦,实习生到了新的环境需要给予更多生活上的关心和支持。

(三)岗后阶段

岗后阶段是学生反思和成长的重要环节,引导实习生进行反思总结,准确认识自己在顶岗支教过程中的表现,将理论与实践结合,思考教师职业的重要性,达到理论与实践能力水平的共同提升。调查结果显示只有26.7%的实习生认为总结效果很好,52.6%的实习生认为总结效果一般,还有16.4%的实习生认为效果不明显,4.3%的实习生认为效果较差。顶岗支教大学生对岗后培训需求归纳为以下方面:教学经验方面的总结(72.4%)、教学技能的总结(69.0%)、实习效果评价(61.2%)、教学反思(60.3%)、学科专业知识(52.6%)、心理方面(44.0%)。

四、优化顶岗支教实习指导的策略

(一)岗前培训应结合支教地特点

分别有44.8%、46.6%的学生认为顶岗支教与普通教育实习的差别很大、较大。虽然顶岗支教与普通教育实习在理论上都属于教育实践活动,但在实践过程中有明显的差异。然而,有47.4%的学生表示顶岗支教与普通教育实习的培训指导不是独立进行的。一方面,高师院校不够重视顶岗支教与普通教育实习的差异;另一方面,高师院校可能认识到了二者的差异,但因培训资源的缺乏,难以开展独立的培训。

实习生表示,与普通实习相比,顶岗支教实习需要特别注重的培训为:课堂管理(72.4%)、适应当地的生活环境(68.1%)、教学策略(59.5%)、当地风俗文化、教学专业知识、心理建设与疏导(55.2%)、教育理念(50%)、教学技能(46.6%)。在顶岗支教前,高师院校应加强对实习生的引导,让学生明确顶岗支教实习任务、要求。同时,应充分了解支教地区的基本情况,例如气候特点,生活条件,文化习俗,支教学校的教学现状及需求等,可以制作手册帮助学生了解基本信息。岗前培训的形式可由线下的微格教学、课程教学、讲座以及线上的示范课视频、线上问答等形式展开。

(二)岗中指导应多形式全方位

在岗中阶段,实习生的指导需求是多方面的,应有针对性地、灵活地开展不同形式的指导,多关心他们的生活、学习及心理状态,加强对实习过程的监管。大学生认为最有效的培训形式是示范课视频,通过示范课视频能直观地学习优秀课堂范本,符合支教大学生的切实需求。其次是交流座谈会、面对面答疑、教育专家讲座,最后是线上交流。线上交流的形式具有两面性,优点是能够及时对问题进行反馈和交流,但有时难以进行深入的沟通。

支教学校大多为农村师资薄弱学校,很多学校没有条件给实习生配备一线的指导教师,因此高师院校的指导就更为重要。首先,高校应构建畅通的交流平台,提供丰富而优质的课程资源,充分利用不同指导形式的优势,促进生生、师生的信息交流与资源共享,为学生提供多元化的学习渠道和学习方式。其次,可以派遣指导教师定期进行线下教学研究活动,讨论当地的课堂教学管理策略、学科专业知识、课堂教学策略、教学技能,生活的经验分享等。当然,还可利用线上平台进行沟通交流,实时了解学生的实习情况。此外,还可以建立顶岗支教实习专题网站,将师范生的支教经历及经验等内容发布在网站上,例如微信公众号等形式,还可以设置问答板块,对顶岗支教相关问题进行讨论。

(三)岗后培训应加强

波斯纳认为,教师的专业成长必需经历经验和反思的过程,只有不断在实践中收获经验,在反思中不断改进,才能实现专业发展。岗后阶段是系统梳理和总结顶岗支教实习过程,实现再认识、再思考的反思过程,以进一步提升教育教学水平[6]。高师院校应是学生反思总结的指导者,将评价与指导相结合,从评价的方式、内容、对象等多方面入手。同时,要完善评价体系,尽可能贯穿“岗前—岗中—岗后”全过程,可结合支教学校的教育教学效果以及师范生的过程性表现进行总结和评价。

(四)加强与支教学校及地方政府的沟通

在顶岗支教过程中,高师院校、支教学校与地方政府应加强沟通交流以形成合力,三方协同联动。地方政府为顶岗支教大学生提供基本生活保障,投入相应的经费,并完善制度建设,科学分配实习生岗位;支教学校为师范生提供实践学习的平台及资源,同时也应加强培训及指导,实现互利双赢;高师院校要关注实习生的专业成长,加强过程指导,提升师范生的培养质量。高师院校与支教学校应尽量落实“双导师”制度,改善顶岗支教实习中存在的“重支教,轻学习”或“重实习,轻教学”等问题。支教学校尽量配备经验丰富的学科教师,从实践到理论全方位给予实习生指导,共同为顶岗支教大学生排忧解难。