师范生公费教育政策:实践检视与实施策略改进

作者: 孙海翔

摘 要:我国师范生公费教育政策有力推动了基础教育教师队伍建设,引起各界广泛关注。本文在对我国公费师范生政策的演进及研究现状梳理的基础上,从政策组织实施角度切入,以天津市实施情况为例开展研究,分析了师范生公费教育政策实施取得的成效、存在的不足,进而提出要进一步完善招生政策,加强公费师范生的思想政治教育和履约任教管理等对策建议,以期师范生公费教育政策能够更好的实施,发挥其应有的价值及社会作用。

关键词:师范生;公费教育;组织实施;实践检视

中图分类号:G650 文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2023)01-0038-05

一、问题的提出

上世纪九十年代末,我国参考其它一些国家的作法,逐步建立起了以师范院校为主、综合性大学参与的师资培养模式,取消了师范生的免费教育待遇。[1]随后我国高校师范专业吸引力开始下降,绝大多数考生把目光转向了回报率较高的专业,师范专业生源质量也随之下滑。据有关调查显示:自1996年师范教育收费后,我国高考学生将地方师范院校作为第一志愿的甚至不足10%,生源形势严峻。[2]

为进一步形成尊师重教的浓厚氛围,吸引更多优秀青年加入教师队伍行列,2007年,国务院办公厅印发文件,公布了《教育部直属师范大学师范生免费教育实施办法(试行)》,至此,北京师范大学等六所部属师范大学开始试点实施师范生免费教育。

至2018年,十年过去了,在全面深化新时代教师队伍建设的大背景下,教育部联合财政部、人社部和中央编办,在总结过去十余年部属师范大学师范生免费教育工作的基础上,对师范生免费教育政策进行了调整,印发了《教育部直属师范大学师范生公费教育实施办法》。由“免费”到“公费”,虽只有一字之差,但政策的“公共性”意蕴得到彰显,政策的社会影响力进一步扩大。据有关媒体报道,2022年6所部属师范大学在四川省共计招收公费师范生559人,第一志愿填报人数为8460名,招生数与报考数之比约为1∶15。北京师范大学、华东师范大学等高校在多省份招收公费师范生时,由于生源激增、竞争激烈,录取分数线逐渐升高。[3]从以上数据可以看出,师范生公费教育政策的影响力在实践中发挥着积极的影响,确实起到了吸引更多优秀青年立志投身教育事业的作用。

师范生公费教育政策不可小觑的吸引作用,引来不少教育研究者的关注,许多专家学者对师范生公费教育政策文本及其实施情况开展研究,从公费师范生政策文本、公费师范生学习动力、公费师范生职业认同、新入职公费师范生职业适应性、公费师范生乡土情怀、公费师范生职后教育培养等多方面对公费师范生进行了深入的研究。如,房玲玲从形式分析和实质分析两个方面入手,以政策颁布时间、政策效力、政策体例、政策目标、政策内容为关键点对师范生公费教育政策进行深入分析[4];梁结玲从公共属性的角度对公费师范生进行了分析,指出建构公费师范生的公共性,应该开展从“职业”到“事业”的人文情怀教育,建构其地方性知识,培养其精英意识[5];刘全国从制度逻辑视角探究公费师范教育的政策意蕴与价值旨归,并以制度逻辑间的协调互补为内在机理,提出有效的改革路径[6] 等等。

但上述研究鲜少从政策组织实施的角度,以具体省市的开展情况为例开展研究。研究立场不同,研究受众有异,同一事情必定呈现多样化的研究结果。[7]因此,本文尝试从政策组织实施的角度切入,以天津市组织实施情况为例,分析师范生公费教育政策的优势和不足,通过个别履约管理工作案例,对该政策实施情况进行深入研究分析,进而提出对策建议,以期师范生公费教育政策能够更好的实施,发挥其应有的价值及社会作用。

二、师范生公费教育政策实施的成效

在通常意义上,教育政策的实施成效分析是对其价值正向功能发挥情况的描述,是指政策在与人及周围环境相互影响中发挥的作用,或是活动已经产生或者将会产生的结果,尤其是对活动所引起的变化、产生的作用的分析。[8]又因政策分析本身是一种伦理行为,是个体或群体价值的负载。为了避免价值分析的主观性带来的随意性,对师范生公费教育政策的实施成效分析,我们选择了两个维度进行分析。一方面是社会维度,即师范生公费教育政策实施的主体环境;另一方面是育人的维度,即师范生公费教育政策实施的主体指向。

从社会功能角度分析,师范生公费教育政策符合新时代教师队伍建设的发展要求,重塑了尊师重教的社会氛围,有力地推动了我国中小学校教师队伍建设,特别是中西部地区、偏远地区中小学教师队伍建设;从育人功能角度分析,该政策的实施大幅提升了我国师范类院校生源质量,许多优秀的贫困家庭学生也因此获得了进入高等学校深造的机会。师范生公费教育政策的实施成效归纳起来主要有:

(一)强化了尊师重教的社会氛围

尊师重教是中华民族的传统美德,早在战国时期,《礼记·学记》有云:“凡学之道,严师为难。师严然后道尊,道尊然后民知敬学。”首先尊师,然后才能重道,只有重道才能使人知道学习的重要。《荀子·大略》也曾提出:“国将兴,必贵师而重傅;国将衰,必贱师而轻傅”,更是将尊重老师与国之兴衰联系到了一起。新时代,师范生公费教育政策的实施,也正是为了进一步形成尊师重教的浓郁社会氛围,让教师成为让人羡慕的职业。[9]

自师范生公费教育政策出台实施以来,受到了社会各界人士的广泛关注,特别是免学费、免住宿费、给予生活费补助,为寒门学子铺设了一条平坦的上升通道,加上毕业后针对公费师范毕业生专门组织专项招聘,其政策细节深受广大高考学子和家长的普遍欢迎。中国青年报社的一项调查显示,70.0%的受访者关注公费师范生政策,75.4%的受访者愿意报考或让自己孩子报考公费师范生。[10]同时,为确保该政策达到预期培养效果,政府还改进招生选拔方式、完善学习激励机制、整合优质培养资源,通过奖励、捐赠等举措加大师范专业支持力度等。这一系列保障措施的实施,让全社会感受到了党和国家对我国中小学教师队伍建设工作的高度重视。在这种氛围下,社会各界对教师这个职业的关注度也随之升温,社会尊师重教的氛围愈发浓郁。

(二)提高了师范专业的生源质量

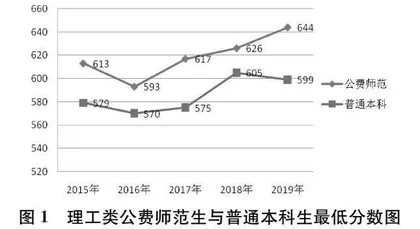

一系列优惠政策使得更多优秀的高中毕业生选择了报考公费师范生,公费师范生的生源质量明显优于该学校在同一省市招收的非公费非师范专业。在这里,我们以东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学和西南大学2015年至2019年期间,在天津市招收的公费师范生和普通本科理工科最低成绩为例,进行了数据分析。

通过图1,我们可以看出,2015年至2019年期间,四所部属师范大学在津招收理工类公费师范生的最低成绩与招收理工类普通本科专业学生的最低成绩相比,分数平均相差30分左右,其中2019年分差高达45分。而且,从图1我们可以发现,自2016年以来,理工类公费师范生在津招生最低分数呈逐年递增趋势,与2016年相比,2019年招生最低分提高了51分。

另外,我们还对四所部属师范大学在津招收理工类公费师范生和普通本科专业学生最低分数的排名进行了对比分析。如表1所示,理工类公费师范生最低分数排名平均在参加高考总人数的前9%左右,而理工类普通本科专业考生最低分数排名平均在参加高考总人数的前16%左右。

综上,从高考成绩来看,四所部属师范大学在津招收公费师范生的生源质量要优于普通本科的生源质量。

(三)提升了基础教育师资队伍建设水平

据教育部有关部门统计,自2007年部属师范大学师范生免费教育政策实施至2017年以来,六所部属师范大学累计招收免费师范生约10万人,包括在校就读免费师范生约3万人,免费师范毕业生约7万人。其中,90%的毕业生能够按照协议要求,到我国中西部省份中小学任教。政策实施后,我国许多中西部地区中小学校实现了接收部属师范大学高校毕业生“零的突破”。与此同时,在国家师范生公费教育政策的带动下,我国28个省(区、市)启动实施了地方师范生免费教育政策,每年能够培养补充约4万余名毕业生到农村中小学任教。[11]

在此,我们对天津市2015届至2019届教育部直属师范大学公费师范生履约任教情况进行了分析。通过分析,我们发现到天津市非中心城区任教的毕业生达到了五年毕业生总人数的89%。其中,有26%的毕业生能够到偏远地区任教,极大地充实和提高了天津市非中心城区基础教育教师队伍。

三、师范生公费教育政策实施存在的问题

问题的解决过程也是伴随着新的矛盾产生的过程。师范生公费教育政策的实施亦是如此。国家希望通过师范生公费教育政策的实施对社会起到积极的作用,这仅是从一个理想的角度来阐释师范生公费教育政策教育功能的,但实际情况则不尽然。以天津市部属师范大学公费师范毕业生为例,从省级教育行政部门履约管理的角度分析,公费师范生在履约任教期间,还存在着违约、不符合入职要求和专业能力不强等一些问题,以致政策在实施过程中也对社会产生了一些消极的影响。

(一)申请解除协议的毕业生日益增多

近年来,随着公费师范毕业生人数日益增加,申请跨省任教、解除协议的毕业生也日益增多。这其中绝大多数毕业生确实是由于婚假等客观原因而申请跨省任教,这也是符合国家有关文件规定的。但是,也有部分毕业生因为考虑到一线城市或生源省市内较发达地区工作而申请跨省、跨地区任教,如果不能获批就申请解除协议,更有情况严重的甚至因此而“销声匿迹”,造成违约。一项调查显示,有 0.78% 的学生明确表示不会按协议就业,2.14% 的学生明确表示服务期满后,不会续约。有27.79% 的学生关于是否在毕业后按协议就业,没有明确表态,处于犹豫观望状态。53.45%的学生对于服务期满后是否续约也未明确表态。[12]

此外,我们在调研天津市部属师范大学公费师范毕业生履约任教情况中还发现,有一部分毕业生由于在高考填报志愿时,存在“试试看”、“边上学,边找更好出路”的想法而报考公费师范生,将师范生公费教育政策作为毕业后找工作的保障,以至于毕业时由于不愿从事教师职业而申请解约。虽然有的毕业生和家长认为解除协议所缴纳的违约金额度并不高,对家庭生活不会造成太大的影响,但是,笔者认为,部分无正当理由申请解约的毕业生,由于解约造成的不诚信的影响是终生不能抹去的。同时,公费师范生的解约也在一定程度上造成了国家教育资源的浪费。

(二)未能正常履约任教的情况时有发生

中国青年报社的一项调查曾显示,51.5%的受访者认为违约是由于报考时对政策了解不足,41.6%的受访者认为违约是由于分配的学校待遇太差,23.8%的受访者认为违约是由于发展前途受限,不能实现自己专业价值。[13]通过对天津市过去十余年公费师范毕业生不能正常履约任教的案例进行分析,我们发现,除以上三个原因以外,还有部分学生因为政策没有关照到的原因,导致毕业之后不能正常履约。如,有少数毕业生由于身体患有重大疾病,未能通过教师资格或事业单位入职体格检查而不能正常履约任教。

通过分析我们发现,此类违约情况是由于体检政策不完善导致的。在公费师范生招生时,未能对报考考生在填报志愿前进行必要的体格检查。而目前我国教师资格体格检查和事业单位入职体格检查的标准不尽相同,致使少数已经获得教师资格证的公费师范毕业生,由于未能通过事业单位入职体格检查而不能正常履约任教。对于这些学生,虽然通过鉴定后,可以申请解除协议,但是由于师范教育专业从业的局限性,他们在择业时存在困难。

(三)履约任教后专业能力不足

按照国家政策要求,部属师范大学公费师范生毕业后须参加生源省份组织的专项招聘会,通过面试考核等方式确定任教学校和岗位。然而,从考核的形式和政策保障的角度看,公费师范生专项招聘考核与普通事业单位公开招聘考试相比较容易,且按照国家文件要求各省须切实为每位毕业的公费师范生落实任教学校和岗位。

因此,政策的倾向性导致了一些公费师范生认为自己毕业后就业有保障,入学后便放松了对自己的要求,学习状态松懈,致使毕业后由于专业知识不扎实而不能很好的胜任岗位工作。