SPOC翻转课堂在旅游管理教学中的应用研究

作者: 马艳 黄猛 程丛喜 罗伟

摘 要:在后疫情时代背景下,基于SPOC模式的翻转课堂为教学活动正常实施提供了保障。本研究基于SPOC理念、借助微助教平台和优秀的慕课资源,将面授教学与在线学习相融合,开展旅游管理专业课程的翻转课堂教学实践。从课前规划、课中互动和课后反馈三方面介绍了教学流程。通过该教学模式的应用,学生学习自主性、课堂参与度明显提高,团队协作与表达能力得到了锻炼,实现了学生深度学习和个性化学习的教学目标。

关键词:SPOC;翻转课堂;旅游管理;教学研究

中图分类号:G64 文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2023)01-0081-05

“SPOC+翻转课堂”作为一种在线补充交流的新型教学手段,是继微课之后慕课时代的一个重要的分支,该教育模式极大地缓解了新冠疫情对正常教学带来的冲击,将教学场景从课堂搬到屏幕,主讲人身份由教师主讲变成教师与学生“共讲”,教学方法从传授变为共建。为了提高SPOC的运用效果,本研究借用“微助教”平台实现技术支持,采用“翻转课堂”的教学形式,对传统旅游管理专业课程的教学模式进行重构,结合“中国大学MOOC”平台线上资源,运用现代化教育技术手段,通过转变教师在传统课堂中的角色,引导学生积极探索,使学生逐步摆脱传统的以教师为中心的模式,以应对传统线下教学模式无法满足疫情突发时期课程教学的需要,旨在更好地培养学生自主学习能力,促进学生全面发展。 一、基于SPOC的教学模式构建 (一)SPOC翻转课堂的内涵定义

SPOC(Small Private Online Course)特指小规模的限制性在线课程[1],是加州大学阿曼多·福克斯教授于2013年提出的线上教学资源和线下现实课堂有机融合的混合教学模式。SPOC是继慕课之后在大学课堂应用过程中发展起来的一种特殊的线上线下相结合的教学模式,充分发挥了诸如微视频、电子学习资料、课程训练与测验等课程资源在实体校园开展教学的作用。其具体方式是学生基于教师指导,在课外观看视频完成自主学习,回到课堂师生互动交流、操作练习,最终达成教学目标[2]。它改变了以往先教后练的教学模式,形成“以学生为中心”的学习文化,增强了学生之间的合作,从而能够提高学习效果。近几年,国内许多高校的课堂都将翻转课堂与SPOC结合,在疫情管控情形下形成课前SPOC在线学习、课中实验练习的一种新的教学模式,并取得了较好的效果,相关研究文献[3]也进一步证实了这种教学模式的可行性和优越性。

(二)SPOC翻转课堂教学模式的流程设计

本研究选取武汉轻工大学旅游管理专业大学二年级的专业选修课《民俗概论》进行翻转课堂教学设计。该门课程在实践中已完成了两次实施:一次传统教学模式,在2021年春季学期开课;一次基于翻转课堂进行的线上线下混合教学模式,在2021年秋季学期开课。在第二次实施过程中,以线下课堂为主,存在部分课时因防控形势需要,改为线上课程的情况。从两次实施情况来看,SPOC+翻转课堂的教学模式很好地保障了教学活动的开展,且教学效果在不断优化。

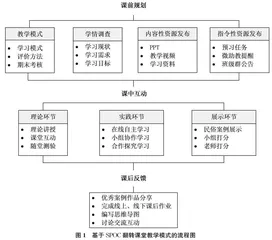

选择该课程的原因在于:《民俗概论》是一门以民间风俗习惯为研究对象的人文科学课程,有一定的实践性,也需要历史文化基础的积淀。而在现阶段疫情防控压力较大的情况下,难以组织学生走出校门,探访博物馆、艺术馆或特色民俗文化场所。若单纯从理论上进行讲授,教学活动效果差,无法激发学生更大的学习兴趣。SPOC在加强课堂内外的教学互动、随堂测验、支持学习资源即时获取和可视化分析等方面有巨大的优势。教学活动设计思路见图1。

二、基于SPOC的翻转课堂教学模式的实施

(一)教学内容与教学资源平台的选取

由于各方面条件的约束,本次翻转课堂教学改革是部分翻转。线上课程采用的是“中国大学MOOC”金陵科技学院戴欣佚《民俗与旅游》课程,该课程与本专业属性契合度高,可作为异步SPOC模式(即拷贝一门已经结课的源课程学期内容,老师可以删减原有内容也可以新增补充内容)作为《民俗概论》课程的补充。线下授课选取的教材为高等教育出版社出版的钟敬文先生编写的《民俗学概论》,该教材为教育部规划教材,多次再版,是民俗学领域较为权威的教材。授课形式采用基于SPOC的翻转课堂教学模式进行教学,教学环境分为线上和线下两种环境。线上教学环境是由“微助教”教学平台提供支持,教师通过该平台上传教学资源、添加学生并进行分组、设置讨论区任务、布置作业和测试。学生通过登录该平台进行线上自学、在讨论区参与讨论、上传作业并完成测试。线下教学环境是在武汉轻工大学旅游管理专业教室中进行的,便于开展探究式学习活动和师生面对面的交流互动。

(二)翻转课堂实现方式

1.课前规划环节教学设计

《民俗概论》课程是一门综合文学、艺术、文化、经济、社会学、宗教学等多学科交叉的理论课。一方面需要教师有较好地知识储备,另一方面也很锻炼教师在有限的时间内将松散的知识点形成串联,便于学生向旅游管理专业进行迁移与结合的特点。基于此,本课程从教学模式、学情调查、资源发布等方面进行课前设计,具体包括如下环节:

(1)教学模式:在课程伊始,向学生介绍课程性质、内容特点及授课方式,告知课程评价方法和期末考核方式,让学生做到心中有数,有的放矢的安排课程学习。在对学生进行成绩评定上,分为平时成绩和期末成绩两部分,具体如表1所示:

(2)学情调查:在授课之前,开展学情问卷调查,了解所带班级学生的背景,如生源地、民族成份、相应的风俗习惯、多媒体软硬件的使用能力等[4],便于在讲述民俗学知识点的时候,穿插学生生活环境的民俗特色,引导彼此间的互动。依据生源地背景,紧密结合旅游管理专业知识点进行授课,如在讲授民间服饰、民间建筑、民间饮食的时候,可以把民俗与少数民族、特色旅游目的地的传统文化融合于一体,重点解读此类民俗事项背后的符号象征意义及其历史意义。以此激励学生主动运用专业知识来分析民俗,拓展学生的专业知识面,从不同的角度检验学生所学旅游管理专业知识和民俗学知识的融合。

(3)资源发布:基于翻转课堂的特点,需要学生对一部分内容进行课前预习,本课程采用“先学后教”的思路,对相关学习资料进行预先发布,包括内容性资源发布和指令性资源发布两部分[4]。因此,在开课之初,教师鼓励学生根据教学实施方案,选择感兴趣的章节以4—5人为一组的形式自由分组,采用合作分工的形式查找资料,共同学习。其次,开课前3—4天教师会在课程QQ群发布预习任务,如:学习目标、重难点等,为学生自主学习提供框架;依托微助教平台推送PPT、教学视频、学习材料等,引导学生完成预习任务。最后,鼓励学生在讨论区发帖,将遇到的疑难问题反馈给教师,从而便于教师有针对性地将反馈较多的疑难问题或枯燥理论挑选出来进行精讲强化,也为学生在课中的分享展示腾出了宝贵的时间。

2.课中互动

通过课前的自主学习,学生对民俗学的基本概念有了初步的了解,但还没有把握好每个章节中生涩知识点的内在联系,需要老师在课堂上进行指导和探究。此阶段是知识内化的过程,同时也需要教师对教学知识点进行重构。在此,以第九章《民间口头文学》为例,介绍翻转课堂的实施。

(1)课前问答。在进行翻转课堂教学之前,教师首先带领学生回顾在微助教上预留的课前问题:什么是“神话”、“传说”与“故事”?如何定义与区别这些文学体裁?教师通过微助教平台与学生一起浏览发帖,点评代表性回答(见表2)。

(2)提问反测:教师通过图片展示与设问,让学生看图说话,快速回答图片中耳熟能详的神话、传说与故事。学生通过看图,能较快回答出来图片中的文体,但是如何归纳界定三者间的区别与联系,需要通过填表完成。

(3)协同合作:此环节是对课程知识点的详细梳理,全班分为6个组,小组成员以合作形式填空完成下表中的内容,从性质、时间、地点等方面区分三种体例的不同。

(4)理论讲授:学生讨论完成填空后,将集体智慧的答案拍照上传,选择微助教“上墙”功能,师生可以共同浏览各小组的答案,教师对答题结果进行点评。此后,教师选取三张大小不同的纸张作为教具,请学生根据纸张大小搭配神话、传说、故事的从属关系及边界,帮助学生加深对口头散文叙事文学体裁的理解。

(5)实践和展示环节

本课程会邀请课前已领取任务的小组进行领学分享,最终以PPT与视频制作的形式进行随堂展示,旨在让学生通过教来学。具体流程如下:(1)小组协力完成课前任务后,可推选代表提炼总结知识点、分享案例,发表小组的见解;(2)允许其他小组提问或发表不同意见或补充相关观点。(3)教师在这一过程中将教学内容进行重构,起到组织、引导和总结的作用。在不断的讨论和答疑过程中,将课中存在的疑难问题解释清楚。(4)组织全班给“领学小组”评分,评分标准为:教师评价占50%、组间评分占30%、组内评分占20%,师生通过微助教“互评”环节打分,即时公布成绩,有利于调动学生学习热情及参与程度,达到教学目的。

通过这种互教互学的方式既可培养学生团结互助的精神,也有助于学生将自身所学专业知识运用到民俗学事项的分析中,切身感受在模拟的情境里,获得相关导游讲解、沟通等方面的训练。而在此过程中,任课教师则要把握好时间,从制作PPT的技巧以及民俗学知识点的解释两个方面入手,对学生的课堂展示做好充分,准确地点评,及时向学生反馈关于课堂展示中的优点与不足。

3. 课后反馈

课后反馈包括优秀案例作品分享、课后作业、编写思维导图、讨论交流互动等方面。具体来说:(1)教师将课中展示综合评分最高的作品上传微助教,作为优秀案例进行分享,供同学们点击查阅,借鉴学习。(2)本课程安排了6次限时线上课后作业。作业发布后,学生需在规定时间完成。课后作业的目的旨在帮助教师了解学生在重难点问题上的掌握程度,获得教学过程中的连续反馈,同时也督促学生形成知识内化,及时复习掌握知识点。(3)课后总结回顾环节,鼓励学生通过思维导图的形式将本节课学习的知识点进行串联,形成具有系统性、逻辑性的知识结构。(4)针对授课情况,在期中通过问卷星设计问卷,调查学生对授课方式的满意度。同时也方便教师随时调整教学计划、改进教学方法提供参考。在学期末采用半结构访谈了解学生对基于SPOC的翻转课堂教学模式的改进意见或建议。

三、结语与反思

基于SPOC的翻转课堂教学模式,打破了传统课堂的束缚,将传统课堂与线上授课相结合,丰富了教学方式,营造了新型的教师、学生、互联网三方交流互动的教学环境[5],特别是在新冠疫情常态化的时代,SPOC的翻转课堂模式为教学活动的正常开展提供了保障,其教学效果受到学生与老师的一致好评。

1.SPOC翻转课堂教学模式有助于提升学习效果

本课程的SPOC翻转课堂教学模式,具有以任务驱动性的学习特点,促使学生及时完成预习和课后作业,有利于学习内容的巩固和提高。课程视频帮助学生更好地理解学习内容,课程作业帮助学生巩固学习要点,并查漏补缺,及时补充以保证学习的完整性和有效性。但在今后实施的过程中,有必要加强以下方面:一是注重培养学生整合利用学习资源的能力。SPOC能提供多种形式、多种内容的学习资源和小测验,需培养学生利用碎片化时间随时进行个性化学习和测验的能力。二是合理规划SPOC翻转程度。由于不同章节难易程度不同,不是所有章节都需要做翻转,因此需要规划翻转课程实施的范围和程度。教师需设计多样化的学习任务和课程视频,调动学生学习的积极性。三是作业布置需兼顾难度适宜和适当拓展的原则。作业太难,容易导致学生产生畏惧心理;作业太容易,容易导致学生不重视,因此作业要适量并能启发学生进行深度思考。学生提交作业之后,教师要尽快批阅并及时反馈,以便学生查漏补缺,及时弥补。

2.SPOC翻转课堂需要教师及时引导和干预

教师是课堂的组织者,尤其是在基于SPOC的翻转课堂模式下,应根据学生的意愿、学习风格和知识储备将班级分成学习小组,给予学生引导、监督和激励,形成线上和线下讨论氛围。如在课前设置讨论话题,并设置有效讨论时间,组织学生在规定时间段登录“微助教”平台进行线上交流,确保讨论的及时性和有效性。同时讨论问题要有话题性,能唤起学生深度思考的兴趣,培养学生乐于思考善于提问的能力。此外,也要注意在讨论区把控话题,对个别问题进行适当干预,避免跑题或偏激言论的出现。