教育现代化背景下高水平综合大学发展教师教育路径探究

作者: 张雪凌

摘 要:教育现代化离不开教师教育现代化。教育现代化背景下,国家希冀高水平综合大学发展教师教育时发挥自身创新引领效能,助力构建现代化教师教育体系,促进基础教育高质量发展。但在实际落实过程中,高水平综合大学对发展教师教育存在认知性偏差且自我定位较模糊,导致其在发展教师教育时存在倾注力不足、培养模式陈旧、淡化师范性等问题。针对高水平综合大学发展教师教育存在困境,高水平综合大学应肩负师资培育时代使命,定位培养高层次师资;创新师资培育课程结构,重视教育实践实习;平衡学术性和师范性,与师范院校共生联动。

关键词:高水平综合大学;师范院校;教师教育;教育现代化

中图分类号:G40-01

文献标识码:A文章编号:2095-5995(2023)03-0000-00

教育现代化的基础是教师教育的现代化,重点是现代化教育体系的构建。2019年中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》要求“培养高素质教师队伍,健全以师范院校为主体、高水平非师范院校参与、优质中小学(幼儿园)为实践基地的开放、协同、联动的中国特色教师教育体系。”[1]2022年4月11日,教育部等八部门印发的《新时代基础教育强师计划》中提到“构建师范院校为主体、高水平综合大学参与、教师发展机构为纽带、优质中小学为实践基地的开放、协同、联动的现代教师教育体系”“加大在教育硕士、教育博士授予单位及授权点方面对师范院校的引导支持力度,支持高水平综合大学开展教师教育,推动师范人才培养质量提升。”[2]由此可见,构建现代化的教师教育体系离不开高水平综合大学的参与。纵观我国教师教育发展史,早在1897年创立的南洋公学和1898年京师大学堂中便已出现综合大学发展师范教育的萌芽;1922年“壬戌学制”颁布之后初步形成了开放性的教师教育体系,普通大学开始设立教育学院,如南开大学在1923年正式设立教育学系。[3]10已有历史经验表明,综合大学发展教师教育具有必要性和可行性。随着时代发展变化,我们应不断完善综合大学参与教师教育的创新体系,适应新时代教育现代化需求。本研究立足于教育现代化背景,深入剖析高水平综合大学发展教师教育所具有的内在价值,梳理高水平综合大学发展教师教育所面临的现实困境并提出相应的解决路径,对于构建我国现代化教师教育体系、促进我国教育高质量发展、实现教育强国目标具有十分重要现实意义。

一、教育现代化背景下高水平综合大学发展教师教育的价值逻辑

为加快构建现代化教师教育体系,我国出台一系列政策倡导高水平综合大学发展教师教育,为学术性和师范性耦合提供契机,助力形成新时代高质量创新型师资队伍。而在知识指数型增长的信息化时代,建基于学术性之上的师范性才更符合我们对教师的期望,无疑高水平综合大学具有较高的学术水平,这对于我国建设高层次师资队伍具有现实意义;同时高水平综合大学自身所具有的独特优势使其在构建新时代教师教育体系、满足基础教育高质量发展、提升教师职业吸引力等方面具有特殊理论价值。

(一)构建现代化教师教育体系的现实需要

从历史视角来看,我国教师教育经历了从独立封闭体系到混合开放体系的转变。处于不同的历史时期,综合大学参与教师教育的意义和模式也不尽相同:从二十世纪二三十年代的“高师改大”运动到抗日战争时期的师范学院制度再到今天的高水平综合大学参与教师教育,我国综合大学参与教师教育在国家政策要求下不断进行积极探索。立足于十四五规划建设高质量教育体系,我国出台了一系列政策倡导,如2022年4月出台的《新时代基础教育强师计划》中明确要求“构建师范院校为主体、高水平综合大学参与、教师发展机构为纽带、优质中小学为实践基地的开放、协同、联动的现代教师教育体系。”因此,从历史和政策角度透视,构建现代化教师教育体系离不开高水平综合大学积极参与。

有学者提到,“教师教育体系包括教师教育治理体系、教师教育学术体系、教师职前培养体系、教师职后培训体系四个子体系,其中教师职前培育体系是高质量教师教育体系的基石。”[4]承担我国教师职前培养的机构主要是师范院校,但随着我国教育规模不断发展以及人民对教育质量诉求不断提升,单一地由师范院校发展教师教育的弊端逐渐显露。一方面,单纯由师范院校培养的教师师范素养深厚,但其在学术能力方面有所欠缺,未达到现阶段社会对高层次高水平教师的期望。另一方面参与教师职前培养的机构众多,培养的教师数量达到了社会需求,但培养机构的质量以及培养的教师质量离公众的期待还存在差距。有关调研发现,在我国四级三轨教师教育体系共有3000多所学校参与教师培养,但2000多所是中职学校、中师、高等专科、高等师范专科。[5]

然而,高水平综合大学因其一流基础设施建设和名校头衔在招收学生时具有内在吸引力,学业水平较强、能力较高的优秀生源倾向于报考高水平综合大学,这便使高水平综合大学具有优质生源基础,在发展教师教育时,能够有效发挥学生学术水平高和科研能力强的内在功效,培养高层次教师。同时,高水平综合大学学科门类丰富,具有开放性办学体系,利用其所具有的多学科优势和广阔资源优势,促进学科间交叉融合及学院间协同培养,为社会培育所需的高素质复合型教师,从而为构建高质量教师教育体系提供有利条件。因此,让高水平综合大学参与到教师培养过程可以有效弥补单一师范院校发展教师教育所存在的内在缺陷,有益于现代化教师教育体系构建。本质上来讲,现代化教师教育体系建构需要多主体协同互动。高水平综合大学参与教师教育,调整了教师教育供给结构,改变了以往单一的教师教育供给体系,拓宽了师资培养场域,促进了师范院校和高水平综合大学合作,二者协同建构的教师教育培养体系更加符合现代化教师教育体系的内在要求。

(二)满足基础教育高质量发展的内在要求

教育现代化背景下,我国教育的发展已经不再局限于对数量的要求,而转向质量的提高。为了更卓越地促进基础教育高质量高水平发展,需要具备高层次复合型教师,这就要求创新教师培养模式,培养高质量高水平的复合型教师。以往单纯的师范院校培养教师的模式,为我国教育的发展提供了充足数量的教师,适应了时代需求,促进了教育进步。但随着社会的发展,我国越来越意识到:用师范院校一条腿走路的方式已经不能满足人民群众对优质教育的渴望。而高水平综合大学参与教师教育,利用其综合化优势,将自身定位于培养高水平师资,可以有效减少培养师资过程中的低端供给,优化教师培养结构,有利于为社会培养高水平复合型师资,满足基础教育对高质量师资的需求,从而促进我国基础教育高效发展。

从国内外高水平综合大学参与教师教育的经验来看,高水平综合大学参与教师教育的主要定位是培养社会所需的教育硕士和教育博士。[6]从国际上看,斯坦福大学、哈弗大学、哥伦比亚大学等享誉国际的顶尖学府都参与教师教育,并且其教师教育项目的培养层次均较高。国内来看,南京大学在2019年成立的陶行知教育学院承担起培养教育硕士学位的中小学师资,清华大学教育研究院也致力于在新技术背景下为我国各级学校输送高质量教师和教育管理者,除此之外还有上海交通大学建立的教育学院培养硕士层次的高中学科教师、北京大学的教育学院致力于发展高水平的教师教育等等。[7,8]26,78由此可见,高水平综合大学发展教师教育不仅符合世界教师教育发展趋势,且能够提升一个国家综合教育实力。高水平综合大学依靠其高超的学术水准和较强的学术氛围,为教师专业发展供给高平台,从而优化基础教育师资队伍,促进基础教育蓬勃发展。

(三)提升教师职业内在吸引力的迫切需求

判断一个职业是否具有吸引力主要体现在它的社会地位、职业声望和经济地位等方面。[9]27在我国,医生、律师等职业具有专业属性,要想成为一名合格的医生或者律师需要先学习专门的知识、进行专业的技能训练,再获得标准化的证书,才能正式执业,因此像医生、律师这样的职业往往具有较高社会认可度,因而获得较高的社会地位,职业的内在吸引力也就较强。而我国教师职业的吸引力一直不太理想。教师的社会地位在20世纪80年代之前,在整个职业等级体系中位列后三位;90年代教师职业在社会系统中的15个行业中的位置经常在10至13名之间,从没进入过前10名。[10]较低的社会地位导致教师的职业声望不高,初中教师和小学教师的职业声望在21种不同职业中分别排名第17和第19[11]55,因而人们对从事教师这一职业的意愿偏低,教师职业对优秀人才不具备强烈吸引力。

近年来,我国出台了一系列政策提升教师的政治地位、社会地位和职业地位,如:《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《新时代基础教育强师计划》等,其中均提到借助高水平综合大学的引领作用培养高素质教师队伍,以促进教师职业的专业化,吸引优秀人才从教。有学者提到,“作为教师教育综合化的形式之一,综合性大学参与教师教育的最终指向应是提高教师教育的专业性。”[12]因此从理论上讲,高水平综合大学发展教师教育在尊重教师职业特殊性的同时可以利用自身综合性的特点有效促进教师职业专业化。其一是高水平综合大学能够将学科知识和教育专业知识有效融合,促进二者之间的联动,从而使培养的教师在学术性和师范性方面均获至良好发展,使高水平综合大学培养的教师具有较强的身份认同;其二是高水平综合大学依靠其丰富的资源建构综合化课程体系,使得高水平综合大学培养的教师兼具广博知识基础及融合性知识体系,适应知识转型社会。同时有关调研也发现,中小学校每年招收的教师中已有1/4来自综合大学。[13]所以,高水平综合大学发展教师教育可以推动教师这一职业的专业化进程,使教师社会地位和职业声望得到提升,扩大教师职业内在吸引力。

二、高水平综合大学发展教师教育面临的现实困境

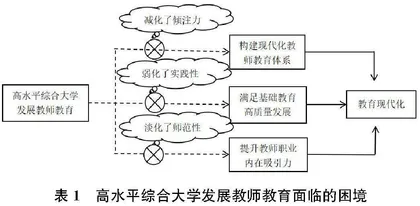

教育的高质量发展离不开高素质的教师,高素质的教师离不开高水平的教师教育,因此高水平综合大学参与教师教育是实现我国教育现代化的必由之路。高水平综合大学发展教师教育在应然层面具有引领性使命,但其发展教师教育的理论价值在转变为真正实践价值过程中仍暴露出些许问题,包括高水平综合大学对自身角色和职能定位的模糊性减化了对教师教育的倾注力、培养模式的陈旧性弱化了教师教育的实践性、缺乏必要的道德陶冶淡化了教师教育的师范性,这均阻碍着我国教育现代化的实现,如图1所示。

(一)自我定位模糊,减化了教师教育的倾注力

高水平综合大学在发展教师教育时对自身发展定位认识还不够清晰和明确,主要体现在角色定位模糊和职能定位模糊两个方面,由此导致其在发展教师教育时投入的倾注力不足。

首先,角色定位模糊导致发展教师教育的盲目性和随意性。从角色定位来看,国家出台的相关政策均表明在建设现代化教师教育体系、培养高素质专业型教师队伍上,应发挥师范院校的主体作用和高水平综合大学的参与引领作用。即从政策层面上规定了高水平综合大学发展教师教育的角色定位应是一流性和引领性,表现为能够以较高的水准参与到教师教育的发展过程中。但在国家政策大力鼓舞下,一些高水平综合大学在发展教师教育时具有一定随意性,具体体现在一些综合大学在历史发展过程中并没有发展教师教育的传统,并且目前也没有发展教师教育的资源优势,却盲目跻身于发展教师教育行列,只是为了扩大自身所涉领域,导致其所发展的教师教育没能起到创新引领作用,造成学者所言的“除了一些高水平非师范大学“借机”搭上教育专业学位研究生培养的“顺风车”外,未能出现既定政策所期待的高水平、综合大学参与教师教育的’盛景’。”[14]同时,高水平综合大学对自身在发展教师教育过程中所充当的辅助角色认识浅表化,在发展教师教育过程中与师范院校之间存在资源和利益竞争的情况[9]29,也没有意识到自身在促进教师职业由重数量转向重质量过程中所起到的领航作用,不根据自身实际情况而盲目发展教师教育,一味设置较高的办学重心,与师范院校竞争教育资源,从而偏离自身角色定位。

其次,职能定位模糊导致发展教师教育倾注力不足。高水平综合大学发展教师教育之目的理应是适应现代化教育需求,促进教师教育转型,提升教师队伍的整体素质。但由于高水平综合大学的基本定位是研究性和学术性大学,教师教育因其内在的师范性特征“不能为学校带来学术荣耀,也不能有效地服务社会发展,产生重大的不可替代的社会影响力”[15]在学科评估和“双一流”建设中不具备优势,因而造成教师教育在高水平综合大学处于边缘地位。高水平综合大学只看到发展教师教育表层弊端,未能突破表象透视出发展教师教育的深层价值,对教师教育职能认识度不充分,在举办教师教育时没有将其摆在发展的重要位置,使其在高水平综合大学中沦落到边缘地位成为边缘学科。甚至“最近五六年来,不少高水平综合大学的教育学院 (高教研究所) 先后被裁撤, 或被合并到有关学院”[7]23,教师教育在高水平综合大学得不到优质资源、强大师资队伍以及完备设施场所等,所培养的教师难以符合国家对高水平综合大学发展教师教育的期望,无法满足社会对高质量教师的需求,没有凸显其为基础教育服务的使命。这些均制约着高水平综合大学发展高质量的教师教育,影响现代化教师教育体系的构建。