中国高校海归教师国内研究的热点与趋势

作者: 张玉丹 王小青 余荔

摘 要:本文使用Citespace对中国知网2007—2021年海归教师相关研究的核心作者、发文机构、关键主题词等进行可视化分析,并辅以内容分析法梳理研究内容、方法和趋势。发现研究热点聚焦海归教师尤其青年海归的归国适应和职业发展问题;研究重点包括海归教师个体发展、价值发挥、人才聘任、思政动态和与本土教师的比较研究等;研究方法多元化,质性研究和混合研究方法较少。高校应在重视对海归教师思想引导、绩效评估的同时建立更强有力的信任与支持机制。

关键词:高校海归教师;Citespace;可视化分析;内容分析法

中图分类号:G451.2

文献标识码:A文章编号:2095-5995(2023)03-0055-10

一、问题的提出

在全球化和国际化潮流背景下,中国改革开放四十余年来的出国留学现象逐步由“精英走向大众”,“从少数走向多数”。然而,在“出国潮”早期,学者、技术人员、留学生等人才严重流失,这与社会经济发展急需高质量人才间构成了供求错位的矛盾。为解决该问题,近年来中国政府实施了一系列如“春晖计划”、“万人计划”等强有力的高端人才引进政策,人才回流数量逐年增多。据统计,1978年至2008年间,共有139.15万人出国留学,回国人员总数仅为38.91万人,回国人数占出国留学人数的28%。1978年至新冠肺炎疫情前的2019年,共有656.06万人出国留学,其中165.62万人正在国外进行学习或研究,490.44万人已完成学业,回国人数为423.17万人,占出国留学人数86.28%。受中美政治关系紧张的影响,尤其是前特朗普(Trump)政府一系列针对中国留学生的限制性政策,美国作为中国留学生的最大目的国这一局势正在悄然发生变化。据《2021美国门户开放报告》显示,中国赴美留学人数创历史新低,“美国大学新增国际学生数量比上一年骤降46%,国际学生减少15%,中国大陆学生人数下降14.8%。”尽管拜登(Biden)现政府小范围的“纠偏”对中国学生赴美留学的限制有所放松,但可预见的是,将会有更高比例的留学人员愿意学成归来“为国效力”。

在政治经济文化多元化背景下,高等教育发展也呈现出国际化趋势[1]。“回国潮”中,拥有海外求学或工作经历等背景的“海归”教师成为我国高校可持续发展和“双一流建设”的关键性力量。然而,就目前而言,中国学术界关于中国高校海归教师的研究尚处于发展中前期阶段,对该议题展开系统严谨的文献综述不仅有助于对已有成果做出具有较为全面的梳理与总结,也能够为未来的深入研究提供方向性指引。鉴于此,本文使用Citespace文献计量工具,辅以内容分析法,对该议题的热点与趋势进行系统的梳理和分析,以期为该领域的理论发展与实践改革提供参考。

二、研究设计

(一)概念界定

学界对于“高校海归教师”的概念界定有一定争议。刘蓉洁[2]、李娟[3]、余荔[4]、朱佳妮和吴菡[5]等均做出各自的界定,争议主要集中于是否在国外获得学位,海外研究、工作时长(如有的限定为“一年及以上”或“两年及以上”),对该群体的国籍是否明确限定为非外籍等方面。综合上述已有成果,主要借鉴刘蓉洁[6]的概念界定,本研究的海归教师定义为具有在中国大陆以外的国家或地区获得学位或进修,或担任博士后、访问学者或工作一年及以上的,目前在中国高校内从事教学或科研工作的非外籍(华裔除外)全职教师。

(二)数据来源

海归教师是具有鲜明中国特色的教师群体,国外研究相对较少。由于海归教师的相关数据较难获取等原因,国内已有研究成果相对有限,Citespace数据库的建立在一定程度上受到检索条件的限制。为兼顾文献数据库建设的全面性和聚焦性,本研究以“主题含有海归教师”或者“篇关摘含有海归教师”为宽泛检索条件,不区分文献级别,以中国知网(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)数据库中高级检索的“文献”检索窗为数据来源,检索出2007—2021年中文文献共318篇,经过进一步严格筛选,在剔除会议通知、会议征稿和其它不相关文献后,最终共得到154篇符合学术规范且主题高度相关的中文文献,并将其作为分析样本纳入本文文献分析数据库。文献库的时间跨度为2007—2021年。

(三)研究方法

本研究主要采用文献计量法和内容分析法。前者以文献的外部特征为分析对象,采用数学与统计学的方法来描述、评价和预测某一研究领域的现状与发展趋势,是基于定量的研究方法[6];后者以文献的内容特征为主要研究对象,采用规范严谨的分析方法有序共现文献中显性与隐性的内容信息,是基于定性的研究方法[7]。与传统综述不同,使用Citespace等软件采用文献计量法对已有文献进行梳理具有可视化等优势。然而,单一文献计量法存在明显缺陷,如过于依赖数据统计结果而忽略对文献内容的关联性分析。因此,本研究使用文献计量法与内容分析法相结合的综合研究方法。其中,在文献计量研究方面,采用美国德雷克塞尔大学陈超美团队开发的Citespace信息可视化分析软件6.1.R6版本[8]和EXCEL作图工具对数据库核心研究及作者、核心研究机构、研究关键主题词和关键词聚类的时间序列分析等进行可视化呈现。考虑到文献计量工具的固有局限性,本研究将可视化结果作为内容分析的基础,进一步开展对重要文献的深入分析。

三、载文知识图谱基础分析

(一)核心共现作者及关键研究分析

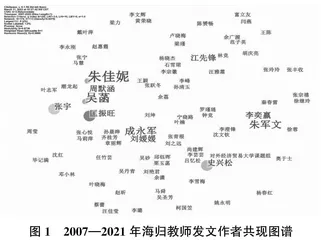

本研究首先对建好的“海归教师”数据集进行核心作者分析。将年度区间设置为2007—2021,时间切片(Year per slice)设为1,节点类型设为作者(Author),阈值为Top50,无算法修剪,发文量区间界限设为1,得图1。

从海归教师发文作者图谱中可以看出,网络节点数为174,连线数为113,网络密度为0.0075。网络节点的大小代表核心作者的共现频次的多少,线条的数量和粗细分别代表发文作者之间的合作关系,以及合作关系的强弱[9]。观察发文作者共现频次可知,海归教师研究的核心作者共现频次普遍较低,其中共现频次最高的学者为来自上海交通大学的朱佳妮和清华大学的吴菡,两位作者的相关发文量分别为5篇和4篇。另外,来自华东师范大学的朱军文发文量为4篇。分析发文作者合作网络可知,虽然有以朱佳妮、吴菡为核心和以李奕嬴、成永军为核心的两大研究团队,但海归教师研究总体呈现团队合作少、研究独立分散的特点。当然,研究者通过对2019年前后的数据进行专门比较分析发现,近年来团队间的合作研究呈现快速增长的态势。

为便于比较,本文将同时有较高下载量和被引量的文献归为“经典研究”。此类研究作为相关研究领域发展的里程碑和奠基石,是追溯研究问题本源的重要参照。表2为基于文献被引量所得的海归教师经典研究Top10汇总表。从发表时间来看,这10项经典研究多现于2014—2018年间;从研究内容来看,海归教师的经典研究聚焦于海归教师的归国适应、管理政策和作用机制。具体而言,主要涉及海归教师的思想政治建设、学术适应、学术职业发展现状、对学科发展与国际化水平的建设作用和工作满意度五个方面。通过分析该10项经典研究的下载量、被引量和研究视角可以大致掌握经典研究的着眼点。

新兴研究是反映一个学术领域研究前沿的时效性指标。如表3所示,通过筛选发表时间和期刊类别整理出10项海归教师主要新兴研究的详细信息。结合表2的经典研究分析可发现:中国海归教师最新研究聚焦在海归教师与本土教师的多维度对比上,以试图对海归教师群体更加全面和理性的认识;海归教师的个人发展和价值作用仍是学界研究热点,该群体的学术职业发展的影响因素研究开始得到重视。

(二)发文机构分析

首先,如图2所示,从机构分布来看,发文总量大于两篇的院校分别有上海交通大学、华东师范大学、中国人民大学、华中科技大学和南京大学,机构发文量整体不高。从地区分布来看,海归教师研究集中于上海、北京、武汉和南京四地,说明该议题的开展与区域政治经济文化发展水平以及高等教育发展水平紧密相关。

其次,在Citespace中将年度区间设置为2007—2021,时间切片设为1,节点类型设为机构(Institution),阈值为Top50,无算法修剪,发文量区间界限设为1,得图2。海归教师研究发文机构共现图谱网络节点数为130,连线数为36,网络密度为0.0043。可以发现,海归教师研究多为高校院系部门的独立研究,机构间合作稀少,且多为地区内部或高校内部合作,而由于学缘和地缘等原因缺乏跨学科合作和跨地区合作。相关研究的发文机构整体呈现“合作少、强度低,以分散、独立研究为主”的研究特点。

(三)关键词共现与时间序列分析

关键词是反映研究热点与重点的代表性指标。在Citespace中将年度区间设置为2007—2021,时间切片设为1,节点类型设为关键词(Keyword),阈值为Top50,使用pathfinder修剪数据,设置关键词共现频次界限为3,得图3。

海归教师研究关键主题词共现知识图谱网络节点有190个,连线有322条,网络密度为0.0179,可以发现海归教师相关研究中不同关键词的共现频率较高。另外,由下页表4可知,已有相关研究中共被引频率和中心性皆高的前五个关键词为:海归教师、高校、海归人才、归国适应和组织支持,充分凸显了国内学术界对海归教师归国适应问题和人才管理问题的重视程度。而共被引频次较低但中心性较高的关键词,如 “国内高校”、“教师发展”、“青年教师”和“党员发展”等,反映出新兴前沿热点研究聚焦于青年海归教师归国发展的影响因素以及意识形态引领问题。

图3 2007—2021年关键主题词共现知识图谱

通过关键词聚类的时间序列分析则能更加清晰直观的反映2007—2021年间海归教师研究的演变历程及研究问题的复杂化倾向,并揭示出前沿研究的焦点所在(见下页图4)。值得注意的是,若观察2019年前十余年的数据可以发现,关键词几乎全部为“海归”,另外是“人才引进”和“学科发展”。

比较2019年前后关键词的演变发现,近年学界对于海归人才的科研发展和思想建设问题的关注更加密切;同时,“本土人才”在数据分析中映入眼帘,与近年兴起的海归教师与本土教师的比较研究、国际化建设、中美政治关系形势相匹配。这些研究呈现出如下特征:

一是文献多聚焦于经济学等文科教师,揭示出相对于理工科海归教师,人文社科海归教师的学术职业发展可能存在更多困难。二是从海归教师个体转移到外部环境适应和政策供给研究,更加注重海归教师与外部结构性因素的协调问题,并关注海归教师价值作用的发挥。综合看来,该部分结论与经典研究、最新研究呈现的趋势较为吻合,进一步验证了海归教师研究文献计量分析的稳健性和有效性。

四、中国高校海归教师研究的内容分析

在上述文献计量分析的基础上,该部分对已有关键文献展开内容分析。从时间维度可分为两大发展阶段,从内容上分为五大研究主题。

(一)中国高校海归教师研究的两个发展阶段

2007—2011年为海归教师研究的兴起阶段,这一时期海归教师研究热点相近且研究内容相对单一,发展缓慢。美国汉密尔顿大学的李成和复旦大学的许嫣嫣2004年论文《归国人员在高等教育领域的地位及变迁》对936名大学高层管理者、排名前25名大学2044名归国人员的数据进行分析,研究中国高等教育归国人员状况的变化趋势、分布情况与流动性[10],从而揭开了国内学术界对中国海归教师研究的序幕。2007—2011年间,发文量一直在1-3篇间波动;2012年开始,发文量突破3篇并呈波动式缓慢增加。

2012年至今为海归教师研究稳定增长、深化发展和理性反思的阶段。研究数量可能与海归教师的发展规模有关联,随着海归教师群体的壮大,对该群体的研究也成为学术热点。2014年发文量攀升至12篇,并得到保持,同年引文量达到第一个高点:125次。2015年起出现海归教师与本土教师的比较研究,标志着海归教师研究进入深化发展和理性反思阶段。研究热点与内容进一步拓展细化,研究前沿更新速度加快。

(二)中国高校海归教师研究的五大主题

1.海归教师个体发展研究

海归教师个体发展状况是早期的研究焦点,该阶段侧重于海归教师个体发展的过程性研究,主要包括高校海归教师的适应性和生存发展两个方面。