高职教师成长:内涵、机理与策略

作者: 曲江波 陈庆新

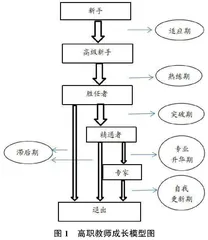

摘 要:教师成长的主要观测点是教师专业的成长与发展,是学校和教师共同采取合适措施(制度)不断匹配人才培养需求的过程。在这个过程中,社会规范与个性特征、社会认同与自我认同双向动态调整,无限耦合,直至达成有机统一。高职教师成长是多方面、多因素共同作用的结果,成长过程主要包括新手、高级新手、胜任者、精通者、专家等五个阶段。教育行政部门、学校和教师个人,应共同制定出分类型、分层次、个性化的高职教师成长标准,优化高职教师成长路径,以持续发挥高职教师对新时代职业教育高质量发展的基石作用。

关键词:高职教师;专业成长;机理;多类型

中图分类号:G715

文献标识码:A文章编号:2095-5995(2023)03-0065-07

新修订的《中华人民共和国职业教育法》明确提出:“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型”。职业教育正在实现从“层次”到“类型”的质变。中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》目标任务中提出:“经过5年左右努力,教师培养培训体系基本健全,职业发展通道比较畅通……教师队伍规模、结构、素质能力基本满足各级各类教育发展需要”。在此背景下,高职院校教师的成长就被赋予了新的属性和含义。明确高职教师成长内涵,厘清其成长机理,明析其成长路径,对于丰富新时代“双师型”教师的建设标准,促进高职教师科学有序的成长是十分必要的。

一、教师成长的研究经纬

(一)教师成长的研究历程

教师成长的相关研究起源于上世纪50年代,迄今已有70余年。众多研究者对其逻辑框架已达成了基本共识:一是教师成长应聚焦于教师的专业发展。二是教师成长存在阶段性,至少应包括新手、胜任、成熟等阶段。三是教师成长与教育行政部门、学校密切相关。相关研究的主要历程如下:第一,一维线性研究。美国学者富勒(Fuller)通过“教师关注问卷”开展了大量的访谈。他试图从“教师关注的角度”对教师生涯尝试进行划分,开创了教师生涯发展阶段研究的先河。[1]该阶段的研究或着眼于教师的专业成熟,或着眼于教师的年龄(教龄增长),或将二者结合形成教师发展周期理论,如格里高瑞克,将教师生涯分为形成期、成长期、成熟期和专业全能期。[2]一维线性研究视角多局限于一个维度,将教师成长看成是静态的、固定的过程,忽略了教师个人的主观能动性,也忽略了外部环境(组织)的影响,具有较大局限性。第二,多维动态研究。上世纪80年代开始,费斯勒(Fessler)等人跳出教师个人的视角,开始关注到外部环境因素对教师成长的影响。费斯勒等在社会系统论的基础上,提出教师的成长与发展是一个动态过程,受个体环境和组织环境的双重影响,因此,教师的职业生涯会在各个阶段中往返转变。如冯克(Vonk)提出的“自我和专业再定向阶段、专业再发展阶段和消退阶段”[3]。多维动态研究相比一维线性研究有了长足进展,更加贴近教师发展的客观规律。但是该观点过于侧重“组织”对个人的影响,对于教师自身的主观能动性涉及的不多,仍然没有回答出教师成长过程中最核心、最本质、最持续的因素。因为如果没有教师个体的主观能动性,无论“组织”施加什么影响,教师都很难形成稳定的、持久的成长与发展。第三,个体能动性研究。斯蒂非(Steffy)从“组织”的领导者视角出发,将教师成长生涯划分为新手、实习、专业、专家、杰出和荣誉退出六个阶段。[4]该理论主张:一方面,领导者(如教育行政部门领导或者校长)要重视教师的主观能动性,制定合理的激励措施,充分放权,设计有效的合作运行制度;另一方面,教师要重视自我反思和批判,不断强化自我价值的认同。两方面形成有效的合力,使教师“出现一直正向的发展”[5],即教师“正向”“持续”的发展。斯蒂非的观点不但跳出了一维线性的局限,将教师成长看成是动态的过程,而且尝试将外部环境和个人因素相融合,更加符合了教师成长的“应然”状态。

此外,叶澜、白益民和申继亮诸多研究者也对教师成长相关理论进行了深入研究,提出了“自我更新”“自我反思”等观点,丰富和发展了教师成长理论。

(二)教师成长研究的几种主要观点

对高职教师成长的研究主要分为四种观点。

其一,周期论。周期论以彼得森、赛克斯等人为代表,主要观点为按照“年龄”划分教师成长阶段,而恩瑞、特纳、纽曼和伯顿等人则主张按照“教龄”划分教师成长阶段。无论是“年龄”还是“教龄”,其主要观点是按照教师的年龄(教龄)增长,将教师成长划分成若干个阶段,并阐述每个阶段教师教学态度和行为的特点和变化。受客观因素制约,无论是依据“年龄”还是“教龄”,都是从时间维度去研究教师成长的过程,因此在本质上还是属于“一维线性”的范畴。尽管如此,“周期论”还是为教师成长理论奠定了基础,构建了研究体系,如提出了阶段的划分、每个阶段的特点阐述等。伯顿还针对每个阶段的压力和需求,提出了所需要的干预措施,对教师进行“监督”,以帮助教师“问题的解决”[6]、顺利成长。这在某种程度上摆脱了“一维线性”的局限,带有“多维动态”的色彩,因为他已经开始关注“组织”的干预了。

其二,阶段论。阶段论以富勒的“教师关注论”和休伯曼的“五阶段论”为主要代表,主要观点为:从教师自身关注的视角出发,根据教师关注重点的变化,按“专业成熟”的程度对教师成长进行阶段划分。富勒将教师成长划分为教学前关注阶段、关注生存阶段、关注教学情境阶段和关注学生阶段。这种划分有三个特点:一是体现了一种从初级到高级“进阶”的理想化色彩,二是认为每个阶段只会或者只应该(而不是客观上)关注这个阶段的重点。三是似乎只有完成一个阶段,才能依次进入下一个阶段。而教师的关注重点,实际上是没有先后顺序之分的。[7]休伯曼根据教师专业能力的变化,将教师成长划分为五个阶段,分别是生涯进入期、稳定期、试验与再评估期、平淡和保守期以及清闲期。休伯曼关注到了教师成长每个阶段会有不同的发展可能,可以是正向积极的,也可能是负向消极的(如遇到挫折或者发展不如预期);每个阶段之间(尤其是后半期)也存在着互相转化的可能性。这从本质上突破了“一维线性”的束缚,将教师成长看成是动态的、多维的、多变的一个过程,摆脱了富勒等人的“机械唯物主义”(认为每个阶段按顺序依次进行)的局限性。

其三,循环论。循环论以费斯勒等人为代表,主要观点为:教师的成长不是静态的、固定的,而是一个动态的、多变的过程。[8]费斯勒将教师成长分为8个阶段,并阐述了每个阶段的特征、成长需求、组织需采取的激励措施以及支持资源等。“循环论”从社会系统论出发,彻底实现了从“一维线性”到“多维动态”的转变,并且为教育行政部门提供了决策依据,具有较强的现实意义。

其四,实现论。实现论以斯蒂非的“五阶段”和“六阶段”论、白益民的“自我更新五阶段”论和申继亮的“四阶段”论为代表。“实现论”更加关注教师“自我”在成长过程中的作用,强调“自我意识”“自我反思”和“自我实现”的作用。如斯蒂非对“退缩”阶段进行了更详细的划分,分为初期退缩、持续退缩和深度退缩,在“退出”之前,又增加了“更新”期。白益民将“自我更新关注”阶段放在教师成长的最末期,申继亮将“学者期”阶段放在教师成长的最末期,申继亮认为教师成长的最高阶段是学术、教学和反思能力达到极致,“成为一名学者”[9],二者均认同“自我更新”在教师成长过程中的积极作用。

通过梳理相关文献,可以看出:教师成长具有多维、动态和多变的特点,教师通过努力可以实现职业成长阶段的自我更新。教师成长理论的研究经历了从“单维度”到“多维度”、从静态到动态、从特殊到一般、从孤立到联系的过程。研究者的视角从纵向关注教师的专业发展到将其与横向因素(如家庭、社会因素、工作环境等)相结合,从关注教师本身到关注社会组织(教育行政部门或学校)再到二者相互作用等。随着经济社会的发展,教师不再是一个囊括整个职业生涯、一成不变的终身职业,教师成长、专业发展的体系和标准也将会越来越细化和完善。可以预见的是,教师成长理论研究会愈加多元化化,在实践层面,将会逐渐呈现出教育行政部门、学校统筹与教师个人“因材成长”相结合的发展趋势。

二、高职教师成长的内涵解析

(一)高职教师成长的概念

高职教师成长主要指高职教师的专业发展,即高职教师从准备进入教育领域,到完全退出教育领域的全过程,其理想状态是从新手型教师一直成长为专家型教师。高职教师成长的过程应是教育行政部门(含学校)和教师为实现教育价值的最大化,共同采取合适的制度和措施,促使教师在专业上不断发展成熟,以不断匹配人才培养需求的过程。其实质是一个社会规范与个性特征、社会认同与自我认同双向动态调整、无限耦合、直至有机统一的过程。

(二)高职教师成长的特性

与本科院校教师相比,高职教师成长呈现出四个特性:一是在工作对象上的多元性。“类型”教育属性下,现代职业教育体系强调从中职到高职的贯通,因此高职院校的生源更加多元化,有普通高中毕业生、五年一贯制学生、三二分段培养型学生,近几年又增加了退伍军人、新型职业农民和下岗再就业工人等专项扩招生源。“生源多元化带来的学生群体的强异质性”[10],这无疑增加了高职院校人才培养的复杂性。二是工作内容上的跨界性。高职教师队伍的建设目标是“双师型”,高职教师除了要有教学能力、科研能力之外,还需有企业实践能力。在机制上,高职教师和企业资深员工能双向流动;在身份上,教师和企业员工又具有了双重身份,体现出强烈的“跨界”特点。三是评价视角上的综合性。《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍改革实施方案》明确提出,“双师型”导向的教师考核改革评价是提升“双师”素质的重要举措之一。《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》提出:“借鉴企业技术技能人才评价的方式方法…激发教师教育教学的积极性、主动性和创造性” [11]。以行动导向和信息化为主要理念的教学能力,以技术服务为主要内容的科研能力已成为高职教师“双师”专业能力评价的主要导向和特征。四是职业认同上的复杂性。一是认同度偏低。相对于普通本科院校教师,高职教师这份职业在社会上没有得到应有的尊重,相对于本科院校教师而言,高职教师职业认同和专业发展整体偏低。[12]二是缺少核心的评价导向。一方面,相对于本科院校教师,高职教师科研能力和未来发展还有提升空间;另一方面,相对于普通高中和义务教育教师,高职教师的教学能力在社会上的认同度较低,没有获得较为普遍和显性的认可。高职院校兼具高校和职校双重属性,高职教师在职业认同上呈现出模糊化、认可度低的特点。

在具体实践中,已有部分院校探索了对教师进行“分类”评价,如教学型、科研型、综合型等。这种探索无疑是和高职教师多元评价视角的特点相契合的。

综上分析,高职教师的成长也相应呈现出几个鲜明的特殊性。一是身份转变的特殊性。身份转变的特殊性是指部分高职教师需要职业转型,如来自企业一线的高职教师,与传统的应届高校毕业生相比,他们的优势在于拥有丰富的企业实践经验,劣势在于对自身职业生涯往往没有明确规划。他们需面临职业环境和职业发展的双重改变,自身的工作内容不局限于教学,还有技术服务、项目研发、实习带教等。因而这部分教师会面临身份转变带来的挑战和自身如何成长的难题。二是入职适应的特殊性。这一特殊性主要指应届高校毕业生。由于职业院校教学对象的开放性和多元性,许多新入职的高校应届毕业生难以适应职业教育的现状,形成了理念上和现实上的双重冲击。很多憧憬三尺讲台,浸润在学科逻辑体系下的新入职教师,在面对强调基于工作过程的职业教育教学理念时,其“新手期”更长,适应期也更长,他们没有在企业工作经历的劣势也会被无形中放大。三是能力更新的特殊性。众所周知,绝大多数高职院校是由中职学校合并或升格扩建而来,许多中职学校的教师随着学校的变迁而改变,中职教师极有可能转变为高职教师。从中职到高职,人才培养规格和目标发生了显著变化,对教师的能力素质需求也发生了相应的变化,这一部分教师需要持续进行能力更新才能跟得上形势的变化。

三、高职教师成长的机理探析

(一)高职教师成长模型

20世纪80年代,美国加州大学伯克利分校哲学教授休伯特·德雷福斯 (Hubert Dreyfus, 简称德雷福斯)与其弟弟斯图亚特·德雷福斯(Stuart Dreyfus, 简称斯图亚特)合作,通过对各个行业的技术能手进行研究,共同提出了技能获得模型。这一模型将技能获得划分为不同等级,试图借助对不同等级技能的特征表现的剖析,揭示人们在经历从技能的低级阶段到达高级阶段时的认知转变,以及人的身体在技能获得过程中具有的优先的认识论地位。[13]它并不是为了告诉人们通过哪几个阶段或如何才能获得一项技能,而是依据个体技能的掌握情况将个体进行分类。