外文阅读通识教育的课程思政建设策略与实践

作者: 李华田

摘 要:外文阅读通识教育课程以习近平新时代中国特色社会主义“立德树人”的教育思想为源头活水,在“教育即生活”“教育即生长”“学校即社会”通识教育理论的规约下,立足于“21世纪核心素养5C模型”,通过对课程资源内容的凝练和教学方法的提升,将“知识、能力、思维和修养”多维融合凝一,逐步形成将外文阅读实践性学习的资源和策略与新时代大学生核心素养和思政教育相结合的高效学习模式,实现课程与思政交融,教书和育人互促,打好“宽基教育”基础,实现铸造人格目标,达成学生终身的自我发展,提高学生的语篇阅读能力和跨文化交际能力,培养学生良好的人文情怀和思想品质,提高其核心素养与思想方法水平,学思践悟,培养优秀的国家公民和中国特色社会主义建设事业的创新型人才,提升习近平新时代中国特色社会主义外文教育新价值的高度。本文以华中师范大学课程思政示范课程《英语创意阅读》为例论述外文阅读通识教育的课程思政建设策略与实践,并结合具体案例说明其显著的育人成效。

关键词:课程思政;策略;实践;案例;通识教育阅读课程

中图分类号:H08 文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2022)03-0041-06

一、背景:“课程思政”的思想源泉与“桂子山课程思政”同心圆

“课程思政”是在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,高等教育进行理念创新、制度创新和实践创新的思想成果,它对全面贯彻党的教育方针,完善立德树人体制机制具有重要意义。[1] 其思想源泉来源于习近平总书记在2016年12月在全国高校思想政治工作会议上关于“各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”的讲话,以及“高等学校各门课程都具有育人功能,所有教师都负有育人职责”的重要论述。[2] 2018年5月2日,习近平总书记在北京大学师生座谈会上的讲话提出了“培养什么样的人、怎样培养人、为谁培养人”的问题。2018年6月21日,时任教育部党组书记、部长陈宝生在新时代全国高等学校本科教育工作会议上强调,“高校要明确所有课程的育人要素和责任,推动每一位专业课老师制定开展‘课程思政’教学设计,做到课程门门有思政,教师人人讲育人。”同时,教育部高教司负责人吴岩也指出:“全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助新时代大学生塑造正确的世界观、人生观、价值观。”[3] 2020年5月28日,教育部颁布《高等学校课程思政建设指导纲要》,正式提出课程思政建设要在全国所有高校、所有学科专业全面推进。

当前,全国“课程思政”建设如沐春风、如火如荼。华中师范大学也于2020年7月颁布了《华中师范大学课程思政行动方案》,并于11月开始实施《华中师范大学课程思政育人指南》。这两个文件既是对教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》与学校具体实践相结合的延伸和发展,又是对多年来学校课程思政教育实践的阶段性总结,同时也是一个长期践行课程思政理念的具体指导性文件。文件的主要精神就是要将思政之“盐”“无痕”地融入课程之“汤”,“通过抓住教师队伍‘主力军’、课程建设‘主战场’、课堂教学‘主渠道’,逐步探索形成具有教育元素、师范特点、信息化特色的课程思政建设模式”,[4] 着力打造以思政必修课为核心、学科专业课程为支撑、人文通识课为补充的“桂子山课程思政”同心圆教育体系,做到学校有氛围、课程有示范、教师有榜样,将课程思政理念全面融入各学科专业教学,渗透到每个育人环节,形成全方位协同育人效应,实现由“思政课程”向“课程思政”再向“思政校园”的发展,从而做到全员全过程全方位培养“德智体美劳”全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、示范课程《英语创意阅读》的建设历程

《英语创意阅读》选修课程于2013年开始构思并创设,到如今已经走过了9年的艰辛历程。其间,课程组对该课程的教学目标和教学思路进行了顶层设计,搜集整理汇编了该课程的汉文和英文双语数字化学习资源,并于2015年正式用全英文开始讲授。作为通识教育核心课程,《英语创意阅读》在通过对学习资源不断凝炼和完善的基础上,于2016年出版了自编教材,书名为《英语创意阅读教程》,由华中师范大学出版社出版发行。又经过几年打磨,课程组于2020年出版自编教材Multidimensional English Reading with Critical and Creative Approaches,由武汉大学出版社出版。自2019年始,学校将该课程确定为“通识教育核心课程”“课程思政示范课程”,以期进一步推进该课程的教学研究和实践。

《英语创意阅读》以习近平新时代中国特色社会主义“立德树人”的教育思想为源头活水,立足于“21世纪核心素养5C模型”——文化理解与传承素养(Cultural Understanding and Inheritance Competence,简称Cultural Competence)、审辨思维(Critical Thinking)、创新(Creativity)、沟通(Communication)、合作(Collaboration)[5],通过对课程学习内容的凝练和教学方法的改进,不断发掘学习资源中所蕴含思政元素,并把思政元素全面“无痕”融入课程教学,且贯穿于教师讲解、学习小组活动、研讨和分享、在线学习的讨论和作业、课程测试及课外自主学习等各个环节,形成了将外文阅读资源与新时代大学生综合素养和思政教育相结合的教育教学模式。该课程通过结合具体情景对新时代大学生进行隐性和显性的政治思想教育。由于创意阅读着重于“创意”,阅读材料大都具有新颖性、趣味性、思想性、启发性,不仅提高了新时代大学生的语篇阅读能力和跨文化交际能力,而且对其人文素养、学科素养、科学素养、职业素养、核心素养与思想方法水平有显著的提高作用,实现了“知识、能力、思维和修养”多维融合,学思践悟,立德树人,使新时代大学生尽享见闻之娱和表达之乐,更有“思无定契、理有恒存”的觉醒,激发了大学生学好外文,用好外文的热情。同时,该课程特别注意中国与外国国情的巨大差异,在跨文化教学的实践中,引导学生以客观事实为依据理性地看待不同国家之间政治制度和民族文化的差异,做好外文教育中的文化安全教育,增强学生对中国特色社会主义的“四个自信”,帮助学生构建正确的祖国观、民族观、历史观和文化观,引导学生成长为爱国守法、明礼诚信、团结友爱、勤俭自强、敬业奉献、锐意进取的优秀公民和中国特色社会主义建设事业的创新型人才。[6]

三、课程与思政的“无痕”融合:方法与案例

(一)明确课程定位

一门优质课程一定要有科学和合理的课程设计。在开设一门课程时,首先要思考一个前提,那就是以什么样的教育思想和教育理论来指导课程教学资源的建设和组织教学。这是学理研究的问题,也是教学过程中的首要问题。

高校外语教育必须坚持国际视野与中国立场并举,这也是国家“十四五”教育的发展目标之一。《英语创意阅读》课程在建设之初就明确了定位:践行通识教育理念,实现“知识、能力、思维和修养”多维融合,不仅注重该课程的工具性功能,而且要凸显其人文素养教育价值,提高学生实践能力、学科素养、科学精神和核心素养,并着力培养具有国际视野的中国特色社会主义事业的建设者和中国梦的践行者。[7]

在学习资源的总体设计上充分体现多维融合的理念,立足于阅读理论和策略与阅读主题两个基本点,逐步推进,层层深入,从理论和实践两方面指导学生了解英文阅读基础理论和基本技能,掌握阅读理论基础知识和应用策略,提高语篇阅读能力、思辨能力和跨文化交际能力。

(二)建设多维融合的课程学习资源

《英语创意阅读》从零起点开始,逐步建立线下和线上课程教学资源和丰富的拓展资源,通过对课程内容的不断凝炼,编写汉文和英文双语讲义及制作教学课件,形成立体、动态的学习生态环境。该课程的教学内容主要包括12个单元,每个单元主要包括三个模块:阅读理论与策略解读、同步阅读实践及阅读欣赏。每个单元的阅读理论学习、阅读实践和阅读主题相互渗透,彼此衔接,环环相扣,层层递进。

下面的两个例子不仅帮助学生了解由于不同民族思维模式的不同而造成英汉句子结构的差异,也有利于培养学生的家国情怀和奉献精神,更加清楚地理解劳动者最美丽,树立学生心中的偶像,提高对祖国大好河山的了解和热爱。

YuMin (于敏), who had made uncountable contributions to the development of China’s nuclear theory and the important break-through in research of hydrogen bomb but kept his name under his hat for 28 years, and was awarded “the Medal of the Republic” on Sep. 17, 2019, always kept the original aspiration in mind — A name will be forgotten sooner or later. I would be relieved if I could contribute a little to the prosperity of my motherland.

Chinese version: 他为中国的原子核理论做出了不可估量的贡献,在氢弹研究上有重大突破。但他隐姓埋名28载,于2019年9月17日被授予“共和国勋章”。他一直不忘初心:“一个人的名字,早晚是要没有的;能把微薄的力量融进祖国的强盛之中,便足以自慰了。”他就是于敏。

One of western Sichuan’s finest scenery spots is Huanglong (Yellow Dragon), which lies in Songpan County just beneath Xuebao, the main peak of the Minshan Mountain, which has lush green forest filled with fragrant flowers, bubbling streams and singing birds.

Chinese version:四川西部有个风景名胜,它地处松潘县,位于岷山主峰雪宝顶之下,树木苍翠,花香袭人,流水潺潺,鸟语婉转。它就是黄龙。

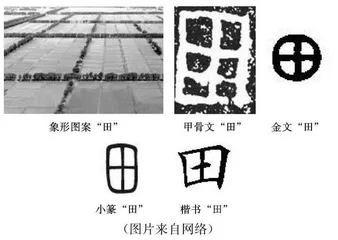

下面的例子也有助于帮助学生了解汉字的悠久历史和文化,提升学生的民族文化自信。

We may also take for example“田” to explain the pregnant contents of Chinese characters. Chinese character “田” (tián), which originates from Old Chinese, the Oracle Bone Inscriptions, which appears in the Shang Dynasty (1600B.C.—1046B.C.), the first dynasty in Chinas history that has written records, and means “field” in English, uncovers plentiful and colorful Chinese culture and conjures up a profound image and best wishes in Chinese people’s minds.[8]

(三)“课程思政”融入课程目标的要求

课程目标分为学科教育一级目标、课程教学二级目标和章节学习的三级目标。“课程思政”也要分级融入各级目标。在“课程思政”的实践中,课程组遵从学校党委的统一领导和顶层设计,遵循思想政治工作规律、教书育人规律和学生成长规律,并在实践中凝练内容全面、逻辑清晰、可操作性强的理论体系,永葆源头活水,不断焕发生命活力。为此,要做到三点:第一,贵在自然融入。思政元素融入课程教学,目的是有效提升育人水平,强行将一些思政教育的内容嫁接到学科教学中,牵强附会,容易造成思政元素与学科知识“两张皮”,效果会适得其反。第二,重在严谨贴切。教师在设计教学时,相关思政理论吃不透、拿不准时,要研究学习相关书籍,或向高校马克思主义学院的教师请教,一定要做到严谨贴切,不能模棱两可或以讹传讹。第三,妙在画龙点睛。一堂课、一个教学环节到底融入多少思政元素合适?现实生活中,道德规范、哲学原理、做人道理无时无处不在,许多事情都能跟学科育人联系起来,但并非越多越好,妙在得当。思政元素在学科教学中运用恰当、适量,在紧要处起到画龙点睛的作用,才能达到理想的效果。[9]