以服务社会为指向的广东民办应用型本科高校教师教育体系构建

作者: 喻玉峰

摘 要:本研究通过文献法、访谈法、问卷调查法等多种方法开展研究,结论显示:当前广东省民办应用型本科高校教师在服务社会过程中有八项需要重点提升的能力短板,即信息获取能力、前瞻能力、策划能力、时间管理能力、建立关系的能力、组织协调能力、自信力、专业执行力。提升这些能力要以员工培训与开发理论为基础,结合教师的职业生涯发展周期理论,构建五阶段教师教育体系,其中前面三个阶段为重点发展区,重点聚焦这八项较弱素质能力的提升。

关键词:服务社会;广东民办高校;应用型本科;教师教育体系

中图分类号:G451.2

文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2022)05-0051-06

民办应用型本科重视发展学生的实践操作能力,以帮助学生毕业后可直接投入社会服务和经济建设中。这意味着,民办应用型本科教师本身就应具备较强的社会服务和社会实践能力。然而,现行的高校教师职业生涯发展仍以职称晋升为主,职称评审中仍重教学和科研,轻社会服务。当前,广东省25所民办应用型本科院校中有24所职称评审中的服务社会指标均可被教学、科研业绩成果替代。如此,教师服务社会的能力得不到重视,也难以取得良好发展,与民办应用型本科高校的定位和社会经济建设发展的需求相悖。

身处粤港澳大湾区建设核心区域的广东省,对于技术技能型人才的需求一直较大。高素质的技术技能型人才除了吸引外来人才更需要靠自我培养,此时,高质量的教师队伍就成为了关键,教师本身服务社会的能力更是重中之重。

民办应用型本科是我国高等教育体系的有力补充,根据广东省教育厅官网上的数据,广东省共有160所高校,其中民办应用型本科25所,约占广东省高校总数的15.63%,为了提升应用型本科教育质量,培养人才的实践应用能力,促进知识技术向生产实践应用领域转化,以提高广东省民办应用型本科高校教师服务社会能力为目标的教师教育体系构建对于满足广东省的经济建设的需求有重要意义。

一、终身学习与教师职业生涯发展

广东省民办应用型本科高校教师尤其需要通过终身学习以保持与时俱进,进而获得职业生涯的发展。行业的新动态新需求、学科领域的新风向、新的研究成果都将直接影响专业领域的发展,高校教师如果没有终身学习的心态,无法及时了解行业的现状和业界的需求,无法结合现实状况对学生进行知识的传递、技能的教授,也就无法提供必要的社会服务为当地经济建设添砖加瓦,至于在科研领域做出创新和突破就更不可能了。

我国当前的教师教育一直重视的是职前的师范生教育,入职后的教育并未形成明确的体系。而高校教师相对于其他学历教育层次的教师来说又更为特别。高校教师大多在入职时并未具备教师资质,大多不需要凭教师资格证上岗。各高校在教师招募中更看重的是学历和专业能力,但学历只能说明应聘者具有高深的专业知识,却并不能确保其能成为一名合格的教师,也不能确保其具有良好的知识转化能力为社会服务。高校历来就有教学、科研、服务社会三大使命,教师要胜任这三方面的工作,除了深厚的专业知识,还需要具备良好的口头语言表达、课堂控制与管理等其他的综合素养及能力,以及与行业及学界前沿动态接轨、用知识指导实践的能力。相应地,民办应用型本科高校教师还需具备较强的实践操作能力和实践指导能力。这不仅要求教师本人在随后的职场岁月中保持终身学习的心态,更需要高校构建合乎需求的教师教育体系。

二、广东民办应用型本科高校教师职业生涯发展的现实需求

我国高校教师的职业生涯发展大多具有如下规律。入职伊始,首先面对的学生的教学问题,提高教学能力首当其冲;当教学基本胜任后关注点逐渐向科研转移;随着科研成果的积累,最后开始转向服务社会[1]。尽管在笔者的研究中显示教学、科研、服务社会的能力互为较高程度正相关,但由于我国高校教师的职业生涯仍主要以职称晋升为主通道,而当前的职称评审条件中,高校教师的服务社会能力及贡献往往不被重视,大多成为能被教学和科研所替代的存在。

针对广东省25所民办应用型本科院校2019年~2021年教师职称评审条件的调研显示,这25所院校的教师职称体系均遵循助教—讲师—副教授—教授的通道往上晋升。职称评审条件主要以绕教学、科研方面的指标为主,对服务社会的要求仅有所提及。有些学校职称评审中对于高校教师服务社会的能力和业绩结果的要求却又少又低。大部分学校的教师既使从未直接进行过服务社会的工作也能在职称晋升通道上畅通无阻。因为当前的职称评审以教学、科研为主,较少的社会服务方面的指标又往往可以用其他教学或科研方面的业绩替代。这样的现状显然与民办应用型本科院校的定位不匹配。

目前广东省25所民办应用型本科院校的职称评审条件均包括这些方面的要求:思想政治条件、学历和学位要求、资历条件、继续教育条件、科研课题、教师资格证、年度考核等级及教学工作量、专业技术工作经历条件、业绩成果条件、论文著作品条件(包括对论文总数和核心论文篇数的规定)等。其中的资历条件大多是对申报职称时的年限规定。科研课题方面的要求基本上指的都是纵向课题。这些要求的条件中,仅在专业技术工作经历条件和业绩成果条件这两项中方能看到与教师服务社会有关的要求。

然而,在专业技术工作经历条件和业绩成果条件这两大项的要求中,广东省全部25所民办应用型本科高校几乎都采取了同样的做法,即,每一大项下均列出一系列具体的指标,申报职称的教师只需要满足这一系列中的一项(或两项)就算达到要求(简称“多选一”或“多选二”)。而列出的一系列指标要求中,与服务社会有关的内容基本只有一项或两项,剩下均为与教学和科研有关的指标内容。综合25所高校的要求,在专业技术工作经历条件这一个大项中提及的、与服务社会有关的条件分别有:企业工作经验、在企业接受培训或挂职、在企业顶岗实习、承担校企合作项目、承担校外巡查调查等社会服务活动、转化科研成果产生较大经济效益等内容。在业绩成果条件大项中属于服务社会或与服务社会有关的要求有:校企协同人才培养、企业资源开发方面的贡献、发明专利及实施许可费或转让费、以本人技术成果使学校在企业中参股或控股的技术股份、横向项目到校经费、研究成果或咨询报告被县(区)级政府部门采用、职称申报者主持的科研成果通过省(部)级鉴定,已推广应用,获得较大的社会经济效益等。对比教学科研方面动辄十几二十几项可供选择的条件,服务社会方面的可选项实在是少之又少,当教学、科研、服务社会三项放在一块儿多选一或多选二时,服务社会方面的要求就宛如一颗尘埃,几被无视。

在这25所高校中,唯有一所院校“东莞理工学院”把服务社会放在与教学、科研较为对等的地位。在该校教学科研并重型教授职称的评审条件中,业绩成果条件项下明确写着“主持完成省(部)级项目1项;或主持完成横向课题(自然科学类累积到校经费30万元以上,人文社科类累积到校经费10万元以上)”,二选一。这已经比其他院校职称评审条件中出现了服务社会能力大项下多选一的重视程度高多了。而该校以科研为主型的教授职称要求中,业绩成果条件大项下明确要求“主持完成横向课题(自然科学类累积到校经费100万元以上,人文社科类累积到校经费30万元以上)”。如此,教师的服务社会成了该校教师申报教授职称时必须具备的条件。在该校其他低层次的职称申报条件中也有类似的条件要求。该校对教师服务社会能力/业绩成果的重视在整个广东民办应用型本科高校中都是罕见的。

职称晋升是当下各高校教师重要的职业生涯发展通道,职业要发展就得按照高校的职称晋升要求来发展对应的能力。在多项调研中都显示,高校教师重科研轻服务社会,这与高校的晋升及激励制度是分不开的。当民办应用型本科院校的晋升与激励制度与其他性质的高校一样,重教学科研轻服务社会,这将使民办应用型本科离其“应用型”的定位越来越远,失去其办学特色的同时也无法很好地满足社会经济发展的需求。不改变高校激励体制和职称评审的条件,高校教师服务社会方面仍将不受到重视,经济发展的现实需求也就仍然无法得到满足。

三、终身学习与教师职业生涯发展融合视角下对构建广东民办应用型本科高校教师教育体系的要求

我国2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》已经将“发展继续教育,完善终身教育体系,建设学习型社会”确定为到2020年我国教育改革发展的三大战略目标之一。2019年颁布的《中国教育现代化2035》再次重申,到2035年实现中国教育现代化主要发展目标之一是建成服务全民终身学习的现代教育体系。终身学习已经成了时代的需要。

根据联合国教科文组织的定义,终身学习是从摇篮到坟墓的学习过程,其强调个体通过终身学习来实现终身的可持续发展,从而应对职业生涯的各种挑战,满足社会发展的新要求。对于职场人来说,终身学习是职业生涯获得发展的保障。

根据马斯洛的需求理论和罗杰斯的人本主义理论,人天生就具有自我实现的需要,即人具有发展、扩充、最大限度实现自我潜能的需要。毫无疑问,职业生涯的发展是自我实现的重要组成部分。职业生涯发展离不开学习,学习促进职业生涯发展。探寻高校教师的职业生涯发展不仅是满足高校教师个人发展的需要,更是满足经济建设和社会发展的需要。而其中的民办应用型本科本就普遍重视实践教学、强化应用技术型人才培养,其培养的应用技术型人才能直接投入到当地的经济建设中,快速产生相应的社会价值和经济价值。由于此特点,强调民本应用型本科高校教师服务社会能力的培养,构建基于终身学习和职业生涯发展的民本应用型本科高校教师教育体系是大势所趋。

从职业生涯发展角度来说,终身学习不仅仅需要高校教师保持学习心态,在知识技能上持续发展、不断创新,而且更需要教师发挥潜能,应对未来的工作挑战。这一目标和高校教师遵循助教—讲师—副教授—教授这个纵向发展通道获得职场提升的方向保持一致。所以,按照高校教师的职业生涯发展及成长规律,结合民办应用型本科院校的定位,参照职称晋升标准来构建以服务社会为指向的民办应用型本科高校教师教育体系是社会、高校、教师、学生四赢的安排。

四、以服务社会为指向的广东民办应用型本科高校教师教育体系构建

(一)将社会服务方面的要求变成教师职称评审条件中的必备要求

在高校教师的职业生涯发展仍以职业晋升为主通道的当下,首先要从职称评审条件及其他有关激励机制上增加对教师服务社会能力及业绩成果的要求。类似东莞理工学院那样,将服务社会方面的指标变成必备的能力要求及必备的业绩成果指标。同时,还可增加服务社会方面指标的权重,从根本上引导教师重视服务社会能力及水平的发展。当教师的发展目标改变,教师的行为和动机也将跟着改变,这个时候再来构建教师教育体系方才有效。

(二)广东民办应用型本科高校教师目前在服务社会方面急需提升的关键素质/能力

根据笔者对26位广东省民办应用型本科高校教师所做的调研,结果显示,高校教师们认为,这20项素质能力对于教师服务社会最为重要:前瞻性、服务意识、商业敏锐性/社会洞察力、商业(惯例)意识、解决问题的能力、信息获取能力、策划能力、时间管理能力、执行力、热情、沟通能力、建立关系的能力、组织协调能力、人际理解力、影响力、自信心、专业程度、学习能力、分析能力、责任感。根据麦克利兰的冰山理论,这20项素质/能力中,绝大部分都属于冰山下的软技能。也即区别社会服务素质/能力起决定性作用的并不是教师的知识、技能等冰山上的硬能性指标。

结合当下各高校普遍采取的重学历、重职称等硬指标的做法可知,知识、技能等已经在教师入职时进行了审查,这意味着完全可以以提高软技能为主要目标来构建高校教师教育体系。这刚好和前面调查中揭示的对于教师服务社会最为重要的20项素质/能力互相契合,因为这20项素质/能力中绝大部分都属于软技能的范畴。

笔者随后对143位高校教师的进一步调研结果显示,这8项素质能力是教师们的短板:信息获取能力(掌握学科/行业前沿动态)、前瞻能力、策划能力、时间管理能力、建立关系的能力、组织协调能力、自信力、专业执行力。

(三)高校教师职业生涯周期

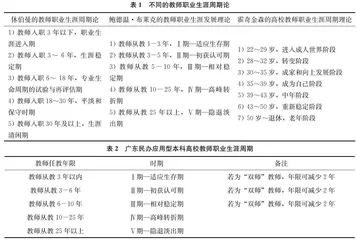

研究显示,教师的职业生涯发展与年龄具有一定的关系,由此发展出了教师的职业生涯周期理论。具有代表性的、以入职或从教年限为代表的教师职业生涯发展理论的主要提出者有休博曼[2]、鲍德温·布莱克[3]、以及霍奇金森[4]。

鉴于大多民办应用型本科院校在师资引进时会从企业引进一些高技能人才任教,同时也在大力推进以行业从业年限、行业资格等级为依据的“双师制”,所以,在构建教师教育体系时仅依据教师的入职年限或年龄来设计均有失偏颇。参考上表1中三位学者的教师职业生涯发展周期理论,结合我国的现实,可以以教师的任教年龄为主要标准,综合考虑“双师制”教师的情况构建广东民办应用型本科高校教师教育体系。