基于高阶思维培养的高中化学数字化实验教学实践研究

作者: 解志勇 张林冲

摘 要 本研究通过分析当前高中化学教学中存在的问题,提出了以高阶思维培养为核心的教学设计思路,系统阐述了高阶思维能力培养的路径和关键,并结合数字化实验进行了具体的课堂教学实践。结果表明,将数字化教学实验融入化学课堂教学中能够有效提高学生的学习兴趣和学习效果,使学生的思维从低层次的接受、模仿提升到高层次的分析、评价和创造,从而有效培养学生的问题解决能力和创新思维,提升学生的高阶思维能力水平。

关键词 高中化学;高阶思维;数字化实验;教学建议

中图分类号 G633.8

文献标识码 A

文章编号 2095-5995(2024)08-0055-03

一、在高中化学学科教学中培养学生高阶思维的必要性

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》中指出,重视开展“素养为本”的教学,倡导真实问题情境的创设,开展以化学实验为主的多种探究活动,重视教学内容的结构化设计,促进学生学习方式的转变,培养他们的创新精神和实践能力[1]。《中国高考评价体系》中对关键能力归纳为知识获取能力群、实践操作能力群和思维认知能力群[2]。

高中是学生接触化学学科的重要阶段,也是培养学生核心素养的关键时期。然而,目前的高中化学教学往往忽视了学生高阶思维能力的培养。比如,知识传授过于注重记忆和应试技巧,缺乏对学生高阶思维能力的培养;课堂教学中缺乏实际案例和问题解决的训练,学生的创新思维和问题解决能力得不到有效培养;学生学习缺乏与现实生活的联系,对化学知识的兴趣和学习动力不足。因此,如何在课堂教学中促进学生的高阶思维能力的发展,成为当前高中化学教学亟待解决的问题。

二、在高中化学学科教学中培养学生高阶思维的实践研究

高阶思维的培养需要运用高阶学习活动方式组织教学。高阶学习活动方式主要有以下几个关键点:一是课堂教学中要有情境有任务,通过引入有趣的实验、案例和问题,激发学生的学习兴趣和主动性,营造合作互动的学习环境,这是基于高阶思维培养的课堂教学的基础:二是通过提出开放性问题、开展小组合作学习和讨论等方式,引导学生进行高阶思维训练,培养学生的问题解决能力和批判性思维,这是基于高阶思维培养的课堂教学的路径:三是给学生表达和解释的机会,在表达过程中将自己的思维外显化,在师生互动和生生互动中提升能力,让学生将所学的化学知识应用到实际生活中,培养学生的实践能力和创新思维。[3]下文以人教版高中化学选择性必修1《化学反应原理》第三章第四节“沉淀溶解平衡”为例进行说明。

(一)课前准备:细致分析,精心设计

在“沉淀溶解平衡”的教学中,笔者采用了数字化实验,测定CaC2O4固体在溶解过程中的电导率的变化,引导学生认识难溶电解质的溶解平衡,利用电导率探头能够快速获得沉淀溶解的信息。基于发展学生宏观辨识与微观探析的核心素养,应用数字化实验,能直观地让学生认识难溶电解质溶解平衡的建立过程。通过研讨,备课组确定本节课的教学设计如下。

1.学情分析

高二学生具有一定的独立思考、合作探究能力,学生已经系统学习了化学平衡的相关知识,分析和解决水溶液中的平衡问题能力较强,同时掌握了化学实验的基本操作,但应用化学知识解决实际生产生活中的问题的能力有待提高,对化学学科的社会价值认知不足。

2.教学目标

(1)通过视频《惹祸的结石》,探究难溶物在水中的溶解情况。

(2)通过测量溶液的电导率,学生能描述溶解平衡建立的过程,初步建立难溶电解质的溶解平衡的认知模型。

(3)通过如何预防肾结石以及利用Ksp定量分析肾结石的形成条件,学生学会用化学知识解决实际问题,感受化学知识的应用价值,体会用理论指导实践的重要意义。

3.教学重难点

(1)教学重点:通过对CaC2O4溶解平衡模型的建立,提高学生对平衡本质的认识水平。

(2)教学难点:通过对Ksp的应用,提高学生解决问题的能力及对化学价值的认识水平。

(二)教学过程:创设情境,设置任务,积极引导

本节课旨在引导学生体会化学理论在生产、生活中的应用,体现化学学科价值。经过备课组集体研讨,本课设计了四个教学环节以及四个学习任务。

1.环节一:创设情境,引入新课

教师带领学生观看视频《惹祸的石头》,让学生了解喝水少是肾结石形成的原因之一。资料显示,肾结石的主要成分是CaC2O4,含量大于80%,还含有少量的Ca3(PO4)2等其他成分。此时教师提出问题:肾结石在水中的溶解度如何?多喝水为什么能够预防肾结石?这个环节通过真实问题情境的创设,激发学生的兴趣和主动探究的欲望,培养学生应用化学知识解决实际生活中的问题的能力,彰显化学学科价值。[4]

2.环节二:提出问题,实验探究

教师布置学习任务1:探究CaC2O4在水中的溶解性,用什么试剂可以检验CaC2O4在水中是否溶解?学生讨论后设计实验1:利用Na2CO3溶液检验CaC2O4溶解后的钙离子。学生向CaC2O4固体中加入适量的水,充分溶解后静置,向上层清液中滴加适量Na2CO3溶液,观察实验现象。教师适当引导,给出资料:电导率是溶液导电能力的标志。一般情况下,溶液离子浓度越大,电导率越高,溶液导电能力越强。通过测量溶液的电导率变化,可以检验CaC2O4在水中的溶解性。

接下来教师引导学生设计实验2:测定CaC2O4溶于水的电导率。实验装置及步骤如下:

(1)实验装置

(2)实验步骤

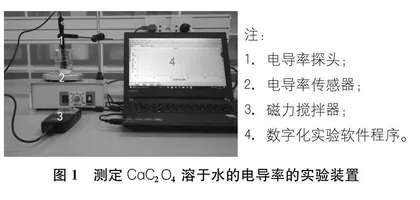

a.将实验仪器连接好(如图1),将程序中的纵坐标设置为电导率探头,横坐标设置为时间。

b.向烧杯中注入适量蒸馏水,启动磁力搅拌器,打开测定按钮,绘制电导率曲线。

c.20秒时向蒸馏水中加入少量CaC2O4粉末。

d.待电导率曲线趋于稳定后,停止实验。(如图2)

在这一环节中,教师提出问题,引导学生通过化学实验来解决问题,提高学生分析问题、解决问题的能力。通过小组讨论,设计实验进行验证假设,发展学生证据推理与模型认知核心素养。在一般实验方法无法观察到明显化学现象时,教师引导学生利用数字化实验来探究,将微观无法观察到的实验现象数字化、图像化,发展学生宏观辨识与微观探析核心素养,在对原实验方案进行分析、评价及新实验方案的设计中,发展高阶思维能力。

3.环节三:建立溶解平衡模型,探究影响因素

根据实验现象,教师提出问题:溶液电导率为什么会升高?影响电导率的因素有哪些?电导率升高到一定程度趋于稳定的原因是什么?围绕以上三个问题,学生分小组讨论交流,并分享各小组的讨论结果。

学生得出结论:(1) CaC2O4在水中有一定的溶解度;(2)CaC2O4在水中达到饱和状态;(3)影响电导率的因素有物质本身的性质、温度等。

此时,教师布置学习任务2:建立溶解平衡模型。类比化学平衡的建立过程,推导溶解平衡的建立过程,归纳总结溶解平衡的特点及影响因素,诊断学生对化学平衡本质的认识水平。

在学生了解沉淀溶解平衡的概念、特点、CaC2O4溶解平衡表达式及影响因素后,教师布置学习任务3:利用Ksp与Qc的关系判断沉淀的生成与溶解。类比化学平衡常数K,推导Ksp的表达式及影响因素,通过测量升温后CaC2O4饱和溶液的电导率,感受温度对Ksp的影响,利用Ksp与Qc的关系判断沉淀的生成与溶解,诊断学生对化学平衡常数的认识水平,通过不同温度对比,让学生感知温度对难溶电解质溶解平衡的影响,感知Ksp与温度的关系。

随后,教师提出问题:如何通过实验探究温度对沉淀溶解平衡的影响?学生分组讨论,设计实验3:测定不同温度下CaC2O4溶解的电导率,实验装置及实验步骤如下。

(1)实验装置(同实验1装置)

(2)实验步骤

在数字化实验1的基础上,将烧杯置于热水浴中,重复实验测定CaC2O4溶于水的电导率(如图3),并与实验1的电导率曲线作对比。

通过直观的图像分析,学生得出结论:温度升高,物质的溶解度增大,Ksp增大。

在这一环节中,通过Ksp与Qc的大小关系判断沉淀的生成与转化的方法,教师引导学生自主建构思维模型,通过分析实验现象得出结论,进一步培养证据推理与模型认知核心素养。

4.环节四:学以致用

教师布置学习任务4:运用所学内容解决实际生活中的问题。教师可设计如下问题:

(1)为什么多喝水可以预防肾结石?

(2)医生为什么用5% Na2SO4给钡离子中毒的患者洗胃?

(3)龋齿形成的原因以及含氟牙膏能够预防龋齿的原因是什么?

在这一环节中,教师引导学生学以致用,将学科知识与实际生产生活联系起来,不仅可以提高学生学习化学的兴趣,更能够提高学生应用化学知识解决实际问题的能力,培养科学态度与社会责任的核心素养。

四、在高中化学学科教学中培养学生高阶思维的教学建议

将基于真实生活中的问题引入课堂可以有效提高学生的学习兴趣和学习效果。在解决生活中实际问题的过程中,可以提高学生以高阶思维为核心的问题解决能力和批判性思维能力。基于上述讨论,笔者有以下建议:

(一)利用真实情境激发高阶思维

1.选择贴近生活的化学现象作为教学案例,让学生感受化学的实用性,从而激发其好奇心和探究欲。

2.创设问题情境,引导学生分析和解决复杂的化学问题。通过提出具有挑战性的问题,鼓励学生运用批判性思维和创新思维寻求多种解决方案。

(二)通过数字化实验培养高阶思维

1.利用数字化实验设备和技术,让学生亲自操作实验,观察化学现象,收集实验数据,这有助于培养学生的实验能力和科学探究精神。

2.在数字化实验过程中,引导学生分析实验数据,发现规律,得出结论,从而培养学生的分析、综合和评价等高阶思维能力。这些能力是学科核心素养的重要组成部分,对于学生未来的学习和工作具有重要意义。

(解志勇 张林冲,河南省济源第一中学 ,河南 济源 459000)

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020:2-5.

[2] 教育部考试中心.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社,2020:25.

[3] 杨光明,罗林秀,邹洪涛.2004—2021年国内高阶思维研究评述与未来展望[J].教育观察,2022(21):42-45.

[4] 刘萍,朱汝葵,陈思静.“素养为本”的“原电池”教学设计[J].中学化学教学参考,2021(6):44-46.

责任编辑:杨 扬

读者热线:027-67863517