物理模型建构策略及有效教学的实践研究

作者: 边凤伟

摘 要 物理模型不仅能够简化问题,帮助学生理解问题,还可以训练学生的科学思维,提高学生的学习效率。高中物理教学中的常见模型包括对象模型、过程模型、条件模型和综合性模型。在核心素养背景下,高中物理教师要挖掘和利用物理模型的作用,创设适切情境,将复杂问题简单化,简单问题模型化,并搭配习题训练,重视对学生建模意识的培养,营造具有吸引力和趣味性的物理课堂。

关键词 核心素养;物理模型;有效教学;物理思维

中图分类号 G633.7

文献标识码 A

文章编号 2095-5995(2024)10-0069-03

近年来,高考命题的变化显示出对学生解决实际问题能力的更高要求,这一转变凸显了建模能力在现代教育中的重要性。面对实际问题时,学生常常因缺乏系统的建模能力而难以有效获取和利用信息,从而无法建立准确的模型来解决问题。因此,深入研究物理模型建构策略及有效教学方法显得尤为迫切和重要。通过系统分析和总结,可以帮助教育者和学生理解如何在实际问题中应用物理模型,从而提升解决问题的能力。

一、高中物理教学中的几种常见模型

(一)对象模型

对象模型是根据研究问题的特性进行定义的。在这种模型中,通常只关注问题的主要因素,而忽略次要因素,通过对主要因素的抽象、概括和总结来建立模型。例如质点、点电荷、弹簧振子、黑体和理想变压器等都属于对象模型的范畴。学生在学习和应用对象模型时,需要根据问题的特点明确主次要因素,培养分析问题本质的能力,以及将物体特性抽象化的能力。

(二)过程模型

过程模型建立在物体运动的基础上,将研究问题的运动过程简化、理想化,并保留主要因素,忽略次要因素。例如自由落体运动、弹性碰撞和简谐运动等都是常见的过程模型。教师在引导学生建立过程模型时,通常通过创设实际情境让学生感受运动过程的特点,然后通过猜想、实验验证和科学推理来加强理论与实践相结合。通过建构过程模型,可以培养学生科学推理和实验探究能力,提高他们综合运用模型解决问题的能力。

(三)条件模型

条件模型考虑研究对象及其环境、外部条件等因素,并对其进行适当的理想化处理,如匀强磁场、光滑接触面和自由膨胀等模型都属于条件模型的范畴。例如,对于匀强磁场的理解,虽然在现实生活中并不存在绝对的匀强磁场,但通过理想化处理,如将长直螺线管内部的磁场视为匀强磁场,可以有效地进行物理分析和问题求解。通过条件模型的建构,学生能够形成对物质和环境理想化处理的观念,掌握研究物体的基本思路和方法。

(四)综合性模型

综合性模型将以上几种模型整合,具有较高的复杂性和综合性。例如木板—木块模型、行星运动模型以及带电粒子在有界电场(磁场)中的运动问题等都属于综合性模型的例子。在处理这类问题时,通常需要结合多种模型和解题策略,这不仅使问题的解决路径更加清晰和系统化,还能够提高学生解题的效率和问题解决能力。

二、物理模型建构的三个要素

(一)情境是模型建构的载体和展开基础

模型建构的过程始于具体的物理情境,通过这一情境建立模型,并对其进行分析和评价,以实现对情境的深入理解。高中物理作为一门与日常生活紧密相关的学科,教师在模型建构活动中必须注重将模型与学生的日常生活相结合。通过生活化的内容,学生能够体会到物理知识与生活的广泛交叉,增强对物理知识的理解,感受其为人类生活带来的美好。这种结合不仅促进了学生思维的发展,也提高了他们的思维能力。

例如,在讲解“牛顿第三定律”时,常规教学中利用弹簧测力计定量探究作用力与反作用力的关系,往往受到摩擦力和弹簧自身弹性限度等因素的影响,导致定量探究的局限性。尤其在碰撞类瞬时突变的相互作用力中,弹簧测力计无法实现定量测量,而利用力传感器则可以有效解决这一问题。教师可以通过力传感器定量探究铁块碰撞鸡蛋时的相互作用力关系,使学生更直观地理解物理现象。通过这些方法,教师能够更好地引导学生将物理知识与实际生活相结合,提升他们的学习兴趣和理解能力。

(二)问题是模型建构展开的推进器

问题情境是指在教学过程中,教师根据教学目标和内容,结合学生的实际情况,创设具有启发性和引导性的问题。在物理教学中,构建问题情境能够帮助学生将抽象的物理知识具体化、形象化,使他们更容易理解和掌握知识重点,促使学生主动思考、积极探索,从而提高学习效果。

在构建问题情境的过程中,教师可以结合生活实例。例如,在学习圆周运动时,教师可以将过山车的原理融入教学,让学生从生活的角度进行知识探究;在讲解“牛顿第三定律”时,教材中关于摩擦力和非接触力的定量探究存在留白,教师可以引导学生思考:如何设计实验以定量探究相互作用的摩擦力和非接触力的关系?此外,教师还可以利用物理学史来构建问题情境。物理学史中蕴含着丰富的物理思想和科学方法,教师可以利用这些素材来激发学生的思考。例如,在介绍牛顿的万有引力定律时,可以讲述牛顿是如何通过观察苹果落地等现象而发现万有引力定律的故事,并提出“如果你是牛顿,你会如何思考这个问题?”等引导性问题,以激发学生的创造性思维。

(三)过程是模型建构的经历和体验

在物理模型建构过程中,学生通过体验和学习建模方法,增强建模意识,并提高解决问题的能力。这一过程包括两个主要步骤:思维转化和处理加工。思维转化要求学生运用物理知识,通过分析、判断、简化、抽象和检验等思维方式,将情境化问题转化为非情境化问题。[1]处理加工则涉及使用物理方法和数学手段进行推导和演算,将非情境化问题转化为解决方案。

例如,教师可以利用磁悬浮地球仪和电子秤的清零功能进行非接触力的实验。具体操作为:在断电情况下,将磁悬浮地球仪的圆环放置在电子秤上并清零,然后将球体放在圆环上,测量并记录球体的质量。接着,通电使球体悬浮,观察电子秤的示数,发现示数没有变化。这个实验说明了非接触力之间的关系是等大反向的。电子秤的示数反映了物体对电子秤的向下作用力。由于清零后,两次示数反映了球体对圆环向下的作用力。第一次示数可以推断出物体的重力大小,而第二次示数相等,说明球体对圆环的向下磁力大小等于重力。在悬浮状态下,圆环对球体的向上磁力大小等于球体的重力。分析可知,圆环对球体的向上磁力等于球体对圆环的向下磁力,验证了相互作用的非接触力之间的等大反向关系。

由此可见,物理模型建构过程的重点在于将情境化的问题转化为非情境化的问题的思维过程。教师应引导学生利用身边的实物,创设真实情境,剖析情境背后的物理原理,挖掘其中蕴含的物理规律,培养学生解决问题的能力。

三、高中物理教学中的模型建构策略

(一)创设适切情境,激活模型意识

创设适切的情境对于激活学生的模型意识至关重要。[2]通过具体的情境设计和引导,教师能够帮助学生在实践中理解抽象的物理概念,从而提升他们的学习效果和思维能力。这种教学方法不仅符合课程标准的要求,也为学生的物理学习奠定了坚实的基础。

例如,在“质点”这一概念的教学中,许多学生对质点的定义及其将物体视为质点的条件理解并不透彻,难以建立与这一物理概念相对应的模型。因此,教师应当优化教学方式,创设如下情境:设想一辆小车经过高架桥,要求学生计算小车完全经过高架桥的总路程。通过提供数据,鼓励学生绘制路程分析图,教师可以引导学生认识到,在计算路程时,车轮的形状不影响结果,主要因素(如小车的长度)才是关键。然后,教师可以通过数据定量分析深化理解。假设小车长度为15厘米,高架桥长度从90厘米逐渐增加到15万厘米。通过计算,学生会发现路程与桥长的比值趋于1,说明在某些情况下,小车长度可忽略,可将其视为一个点。

紧接着,教师可以引导学生建构模型:在研究某一问题时,如果物体的大小和形状可以忽略,那么我们就可以将物体视为一个点。需要强调的是,这里的“点”与数学上的点有所不同。在物理学中,点是用来代替物体的,并且具有质量。我们将忽略物体的大小和形状,但保留物体固有属性——质量的点称为“质点”。通过这样的教学设计,教师不仅帮助学生建立了质点这一模型,还有效地激活了他们的模型意识,促进了他们对物理概念的深入理解。

(二)复杂问题简单化,简单问题模型化

在物理教学中,将复杂问题简化为物理模型是关键。例如,在受力分析时,我们可以忽略物体的形状和大小,将物体简化为质点,认为所有力都集中在一点。同样,尽管现实中很少有物体做真正的匀速直线运动,但在特定条件下,我们可以假设物体的运动为匀速直线运动以简化问题。

以“自由落体运动”为例,学生构建了自由落体模型后,教师可以提出一个实际问题:雨滴从高空云层下落的运动特征是什么?是否属于自由落体运动?雨云层的高度通常在几百米到几千米之间。教师可以让学生估算雨滴落地时的速度,并引导他们初步判断雨滴的运动并非自由落体,因为这是一个复杂情境问题。

接下来,教师引导学生将这一情境与自由落体模型联系起来,探讨不同之处,并补充空气阻力的知识。教师介绍雨滴所受空气阻力与下落速度的关系,引导学生分析雨滴从开始下落到落地前的受力情况和运动状态,并鼓励学生绘制速度—时间图像。这一过程中,学生通过近似、对比等科学思维方法,将复杂的实际问题转化为非情境化的问题,如“是否为自由落体运动?”“雨滴的受力如何变化?”“在什么条件下雨滴做匀速直线运动?”从而实现了复杂问题的简单化和简单问题的模型化。这一教学过程有助于学生将实际问题转化为理想化模型,提高他们解决物理问题的能力。[3]

(三)搭配习题训练,灵活运用模型

物理模型建立的最终目的是利用这些模型解决实际问题。因此,教师在引导学生建立物理模型后,应为学生提供应用这些模型的机会,以提升他们灵活运用物理模型的能力,从而更高效地解决遇到的问题,进而提高解题能力。[4]

例如,“子弹打木块”模型的习题教学:

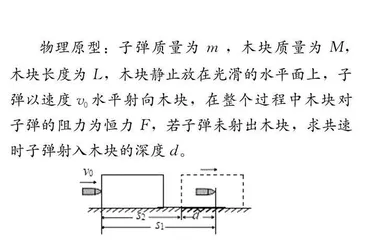

物理原型:子弹质量为 m ,木块质量为 M,木块长度为 L,木块静止放在光滑的水平面上,子弹以速度v0 水平射向木块,在整个过程中木块对子弹的阻力为恒力 F,若子弹未射出木块,求共速时子弹射入木块的深度d。

解决此问题有两种不同的解题思路:一种是用公式计算法,另一种是利用 v-t 图像法。通过对比发现,图像法的优势非常明显,不仅可以简化计算过程,还能清晰展示碰撞过程中各个物理量之间的关系。所以教师应重视图像法在解决问题中的作用。在教学过程中,教师应关注学生在观察图像时对图像与文字的关联及其含义的理解,使学生在观看动态图时能够联想到瞬时状态图景,而在观看静态图时能够联想到动态变化的过程。

教师可以对习题进行多元化处理,例如一题多问、母题变式、同型归综等。同时,教师也可以引导学生在解决问题的过程中多问几个“为什么”,并联想与之相关的其他问题,以在思维发散的过程中锻炼学生的思考能力和自主创设情境的能力。

(边凤伟,吉林省松原市实验高级中学,吉林 松原 138000)

参考文献:

[1] 张春辉,逯晓琳.2023年全国甲卷物理第25题的评析与启示[J].中学物理教学参考,2023(29):57-60.

[2] 熊艺.高中物理学科中创设情境培养学生的模型建构能力[J].上海课程教学研究,2022(9):11-15.

[3] 李金秀,杨晓辉,刘瀚文.面向高中生物理模型建构能力提升的教学探析[J].赤峰学院学报(自然科学版),2022(9):110-114.

[4] 王君.高中物理教学中物理模型的作用及构建策略[J].数理天地(高中版),2023(2):8-10.

责任编辑:刘 源