小学生数学表达能力培养的策略

作者: 施佳音

语言是思维的外壳,思维是语言的基础。数学不仅是运算和推理的工具,还是表达和交流的语言。数学问题的解答,为学生提供思考、分析、解决问题,促进学生思维品质的形成和发展,通过语言将自己的思考传输,思维外化,为塑造学生的逻辑思维能力奠定基础。

培养学生数学语言表达能力已经成为提升数学能力的重要方式。在小学数学教学中,引导学生用数学的语言,清晰有条理地表达自己的理解和观点,当然数学语言也不局限于口头表达,图表、数学符号都是数学语言的表达。史宁中教授认为:从学习评价的角度看,数学核心素养主要体现在情境与问题、知识与技能、思维与表达、交流与反思的综合运用的能力上。数学学习中通常需要进行猜测、判断、比较、推理等表达,学生可以通过画图、文字、符号来促进知识的理解,因此,培养学生的数学表达能力有助于促进数学学习真实发生。

一、创设情境,让学生想表达

学生的好奇心、学习兴趣是他们想说的敲门砖。教学中,教师创设多元化情境,激发学生的学习热情,引导他们积极学习知识,表达自己的所思所想。多元化的情境创设一定是基于学生年龄特点以及教学内容来考虑设计的。

1.借助绘本或动画片等创设教学情境。内容丰富的绘本或动画片符合学生的年龄特征,将其和数学知识结合,能激发学生的学习兴趣和积极性。

如,教学“数学广角——搭配”一课时,教师可以通过绘本故事《妖怪偷走了我的名字》,在情境中让学生尝试解开密码。视频和图片的绘本故事的情境,让学生用1、2和3组成没有重复的两位数,能组成几个两位数?经历数字搭配的过程。绘本故事符合学生年龄特征,故事代入感较强,学生身临其境,就想尽快找到密码,便会各抒己见说出自己的想法。

2.通过驱动性问题充分引发学生的探究欲,激发学生的思考,为学生的学习所得提供表达平台。

不管是倾听、表达,都必须有任务驱动,而且是发自内心的、真实的任务驱动。有任务驱动,才有表达和倾听的欲望。给学生提供一些能激发兴趣,真实情境中的驱动性问题,吸引学生积极参与,撬动学生的思考,合作探究,解决问题,激发表达交流。

如,教学“合理安排时间——沏茶问题”一课时,创设老师家里来客人情境,通过问题“老师应该怎样才能让好朋友尽快喝上茶?”,借助探究单:想一想先做什么,再做什么,设计沏茶方案,在探究单上写一写、画一画,并算一算需要的时间。以“怎样才能让好朋友尽快喝上茶”中的尽快为突破口,引发思考,唤起学生已有的生活经验,通过画一画、算一算、说一说,学生有了过程的体验,也更想把自己的方案进行展示。此时让学生先在自己小组内交流方案,明确哪些事情先做,哪些事情是可以同时做。通过组内交流确定组内一致通过的设计方案,再到全班展示交流,在交流中引导学生进行对比评价,哪种方案最佳?为什么?有了这样一个真实的任务驱动,学生投入度高,积极参与,也就愿意把自己的想法进行分享。

二、创建支架,让学生会表达

数学中大量的概念、法则等较枯燥、抽象,将其文字内容转变为丰富的学习任务,以多元化表征实践探究,多感官参与,增强学生的学习体验,在活动中经历知识形成的过程,理清思路,会表达自己的所思所想。

1.借助直观,让表达更显理。

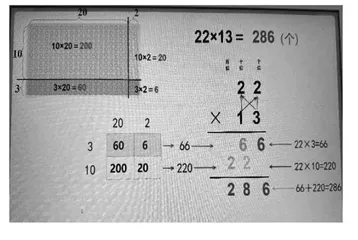

如,在教学“两位数乘两位数笔算乘法”中,学校小礼堂每排有22个座位,有13排,学校小礼堂一共有多少个座位?在学习单上算一算,在点子图中找到竖式中的每一步,和你的同桌说一说。提供点子图便于学生操作,思维可视化,通过多元表征,想一想、圈一圈、写一写生成多样化作品,为表达提供支架,将推理外显。

2.借用关联词,让表达更清晰。

如,在教学“找次品”时,找次品是借助天平原理来进行学习,它是一种抽象的数学化形式的天平。在学习中学生是用头脑中建立的天平的表象,反复地进行推理。这时用上关联词“如果……那么……”帮助学生逻辑推理的过程。如,在3瓶钙中找次品时让学生这样来表达:“天平左盘和右盘各放一瓶钙,如果天平平衡那么次品在天平外;如果天平不平衡,那么次品在天平的左盘或右盘。”有了关联词的帮助,能让学生的思路更清晰,表达更有序,提升了学生的思考力,让学生借助这样一个支架,往架子上填充内容。

3.多感官参与,让表达更具化。

为了促进学生对数学概念的深度理解,教师要基于学情精心设计生动丰富的体验活动,调动学生的眼、耳、口等多种感官参与学习,让学生去操作、去感受、去体验。以“感”“触”“悟”鼓励学生在具身学习中找到个体经验与数学本质的联结点,形成自己的数学理解。因此,在表达时还可与肢体等多感官参与,传递自己的想法,展示自己的学习成果,将抽象的数学直观化、生动化。

如,以“身体上的尺子”主题活动课为例,通过活动进一步理解常用的长度单位和测量本质,丰富测量经验,发展学生的量感。认识身体尺,量身体尺,用身体尺估测身边物体,借助建立的身体尺表象用眼观察估测物体,经历了认识尺—使用尺—少用尺—不用尺的学习过程,通过量、比、估、评等具身活动和离身活动的结合,让学生在操作、尝试、验证等过程中与思维互动,让课堂“活”起来,让肢体语言来帮助表达数学,与同伴交流说得通来龙去脉,能把抽象具体化,体会单位的选择及估测的方法,感受到“数学好玩”。

三、创造平台,让学生敢表达

课堂上轻松、愉快的氛围让学生不会有心理上的紧张和负担,教师要改变自己的教学方式,丢弃教师即“圣人”的形象,摒弃“一言堂”,把课堂还给学生,让学生敢大胆说出自己的想法,同时鼓励学生质疑问难,学会思考,学会质疑,学会反思。

如,在教学“小数大小的比较”时,有小组结合几个小数上台讲解怎样比较两个小数的大小,其中提到“先看整数部分,整数部分相同,看十分位,十分位大它就大,十分位小它就小,十分位相同,就看百分位”。此时,讲解同学提出:“你们听懂了吗,还有什么问题吗?”

生1:整数部分相同,你为什么还要一位一位地比,两位一起比不行吗?

生2:这样好比,一位一位比不容易出错。

生3:为什么整数部分相同,就看十分位,看十分位,十分位大它就大,十分位小它就小。

生2:1.45的十分位上是4,就有4个十分之一,1.5的十分位上是5,就有5个十分之一。因为4个比5个少,所以1.45<1.5。

师:刚才生2说的谁听懂啦,她在比什么?

生4:比4和5。

生5:4和5都是十分位上计数单位的个数。

生6:就是比计数单位个数的多少。

师:1.45和1.98怎么比呢?你能从计数单位的角度来说一说吗?

当生7说完后问:“你们同意我的说法吗?还有什么疑问吗?”

生8:我觉得我还是同意生1的观点。

此生迫不及待地走上讲台,边画边讲。既然是比相同计数单位个数的多少,整数部分现在相同,我们就可以这样比:如,1.5、1.45和1.48,三个小数位数不同,我们可以根据小数的性质将1.5的末尾添上0,这时,这里有50个0.01,这里有45个0.01,这里有48个0.01,45<48<50,所以1.45<1.48<1.5。你们同意我的说法吗?(下面同学掌声响起)

师:你们为什么同意生8的观点,他和生2同学的你喜欢谁的,有什么不一样的地方和相同之处。又再一次引起学生的另一场“小辩论”……

课堂气氛和谐才会有活跃的学生,每个学生此时都会有思考,有想要积极参与表达的欲望,激发了学生质疑探究的精神,同时也培养了学生发散性思维,提升了他们数学语言的表达能力。

四、创新方式,让学生善表达

数学语言能力的培养离不开丰富的学习活动,具有实践性的学习活动是培养小学生求知欲与探索能力的主要途径。

1.开展综合性、实践性活动。

在实际应用中,结合某一个知识点或某一单元的教学内容,以思维可视化方式进行一些综合性或实践性活动,设置竞争机制、积分制等,调动学生的学习热情,使学生在表达中进一步理解数学概念,解决数学问题。

如,在学习“分数的再认识”后出示下图,教师引导学生认真观察,怎么表示它们的关系?小组内说一说,并记录。比一比哪个小组想得最全面,答案多样且合理给小组加相应积分。这样的激励能吸引学生,让其参与其中,积极思考,善于表达。

又如,教学综合与实践“营养午餐”一课时,学生结合学校食堂午餐菜品情况,进行数据收集、(男女生投票)整理数据、分析数据,并从数学的角度为学校的午餐食谱提出建议。让学生在真实的活动中体会到数据的真实性,参与统计的全过程,感受统计在生活中的实际应用,激发学生兴趣,让学生善于表达。

2.开展小专题活动。

通过讲题说理专题活动,为学生搭建展示的舞台,争当“说理小达人”,借助图表、符号、肢体、语言,研究数学问题,进行数学表达,表达中更好地迁移应用数学知识,“数”说思维,同时视频可在班级播放,通过自评、同学评、教师评、家长评,评出每月“说理小达人”,让学生有一定的仪式感,并愿意积极参加活动。

3.开展阅读活动。

每个学期制定阅读方案,推荐学生阅读数学方面绘本及书籍以及其他儿童文学、历史科学等方面的书籍,班上定期开展读书分享会,激发学生读书兴趣,营造悦读悦享的读书氛围,助力提升学生的数学表达能力。

综上所述,数学表达能力对学生的学力提升和思维发展有着极其重要的意义。教师要让真实的学生真正学习真实的数学,激发学生的学习兴趣,让学生善于思考,乐于表达,相互沟通,“理”尚往来,充分提升学生的数学语言能力。教学常教常新,只要我们做有心人,基于课标,结合学生实际,不断创新,以更适宜的方法,多措并举,循循善诱,培养学生的数学表达能力,提升思维品质,促进学生的学力提升。