创境入情,培养学生法治观念

作者: 姜泽

《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确将“法治观念”作为道德与法治课程要培育的五个核心素养之一,现行统编版小学道德与法治教材安排的大量课程,都是法治观念在现实生活中的投射,涉及法律既有根本大法,也有各领域的专门法。六年级上册作为法治教育专册,围绕遵守法律和维护权利内容,通过对用好法律维护权利、守法不违法和依法维权有途径等三个话题的学习,帮助学生在生活中运用法律知识,用法律规范指导日常行为。六年级学生已经接触了许多现实生活情境,对于处理日常事务也有了一定的经验和想法,但在权利受到侵害或遇到纠纷时,学生因法律认知有限和法律意识淡薄,依然很难正确运用法律维护自身权利。为让学生有力巩固法治观念,还是需要在一定情境中阐释法理,说透事理,产生自觉服从法治的情感。《知法守法,依法维权》一课教学中,笔者利用多媒体,搭建和提供能促进学生主动参与、合作探究的多元化法律场景及情境,优化常规的教学环境和教学方式,培养学生运用法律解决问题的意识,帮助学生在实际生活中培养并落实法治观念。

一、教学目标制定和内容安排

为使教学目标更具针对性,笔者设计调查问卷进行前情测试。通过汇总前测数据发现,对于多选“你知道哪些是专门为保护未成年人而制定的法律”,90%以上的学生能做出正确选择,有利于开展教材活动园栏目红领巾小学普法活动的教学。对于多选“你知道下列哪些法律是保护公民权利的”,仅有10%—20%的学生能给出一两个选择,这意味着开展教材活动园栏目法律援助的教学具有一定的难度。

基于教材和学情分析,本课时的教学目标确定为:第一,与教材中的人物共同参与活动,在依法维权的案例中认识到公民享有广泛的权利,了解依法维护权利;第二,与教材中相关人物共同指导权利受到侵害的公民运用法律维护自身权利,培养用法律解决问题的思维方式,增强依法维权意识;第三,感知生活中涉及未成年人权利保护的情形,学会在权利边界内寻求法律的支持。

通过技术创设生活情境,跟随主人公活动的四个场景:自己家、红领巾小学、法律援助中心和姑姑家,逐步呈现未成年人受法律保护、一般公民受法律保护、用正确途径维护权利的教学内容,组织学生在环环相扣的场景中,明确我国公民权利受法律保护的同时,也有自觉遵守法律的义务。其间有三点应特别注意,一是发挥数字教材资源作用,助力学生探究性学习。本课配套数字教材中的活动园栏目有相关的内嵌视频和H5互动资源,有效保障了创设法律场景和开展法律知识探究活动。二是发挥法治微视频的课程属性作用,依托技术翻转课堂,运用数字媒体等技术,制作呈现课程知识点的微视频,以可视化学习帮助学生了解相关法律知识。三是发挥互动评价的诊断激励功能,借助技术促进学生发展和教师教学。通过拓展课堂时空开展实践活动,既落实法治思维和程序正义等法治观念培养,又提供鲜活的教学资源。

二、教学实施

(一)推送数字资源,课前学习知识

施加外部刺激,激活学生的学习内驱力,帮助他们逐步提升学习效能。如教学第一课时“用好法律 维护权利”时,为更好地推动学生学习教材活动园栏目姑姑的痛苦内容,帮助学生理解维权必须在法律许可的范围内,推送法治微视频——广场舞现场:双方大打出手最终均被处罚。请学生收集身边相关广场舞纠纷案件的处理方法,有效地吸引了学生的注意力,课前初步思考如何理性对待此类情形,潜移默化地传达着遵纪守法的重要性。同时,发挥网络资源丰富便捷的优势,请学生在收集热点新闻资料过程中,初步唤醒学生对社会主义法治的认同,并感受现实社会常见的不一样的处理方法和结果。课中,组织学生针对不同观点开展辩论和评价。如面对此类情形自己怎么做?为什么?会产生怎样的结果……逐步培养学生体验运用法治思维解决实际问题的能力。

又如教学第二课时“守法不违法”时,为帮助学生正确识别校园欺凌行为,播放法治微视频——对校园欺凌说“不”,并引发学生深入思考:校园各类打闹纠纷频发,但是否均为“欺凌行为”?如果自己遭遇“欺凌”怎么办?如果目睹校园“欺凌行为”怎么办?如果自己曾经或正在“欺凌”同学怎么办?……法治微视频以动画方式制作和呈现,以简洁凝练的语言表达,以生动形象、代入感强的可视化方式讲述法律知识,容易实现学生的理解和共情。

观看视频后,学生意识到,校园生活中的上述行为是不和谐、不合理与不合法的,任何人都有权制止。在具体的法治情境中学生感性地审视生活周遭,强化了对法治的情感体认。具体表现为:法律保护着我们的权利,也明确了我们的行为应该在法律许可的范围内,遵守法律应是每个公民的义务,违反法律必将受到法律的制裁。

(二)优化情境创设,培养法治思维

教学情境应精心创设,帮助学生在具体情境中循序渐进地体会法律的作用。如教学第二课时“守法不违法”时,笔者利用数字教材资源创设了“一起帮助同学和父母更好相处”的情境,先呈现了故事背景、发展经过以及具体情境,抛出问题引发学生深度思考,并给出合理解释,引导学生通过将自身代入特定的情境,切身体会“被别人帮助”和“帮助到别人”的幸福。

交流讨论环节中,笔者引导学生通过回忆家庭生活,了解父母和子女和谐相处的家庭生活,组织学生开展“作为主体的我与作为客体的我之间的积极互动”,以实现自我建构。同时,适时引导学生联想,感受家长的鼓励和帮助对自己产生的影响。

另外,为帮助学生树立正确的人生观、世界观与价值观,组织学生在情境活动中共同完成教材活动园栏目的任务。通过探寻欺凌现象产生的原因,学习面对校园欺凌行为应当采取的正确态度和积极措施,培养学生正确分析问题和解决问题的能力。同时结合教材中“校园严重欺凌行为对应的刑法罪名”,引导学生认识到国家法律制度对于人的保护作用,启示他们今后要敢于向他人求助,以正向强化学生的法治观念。

(三)法治问题思辨,植根理性认同

适时安排辩论活动,帮助学生在追求真理中体会法治带来的理性精神。作为道德与法治课程落实立德树人根本任务的重要策略——理性思辨,也是培养学生法治观念教学的必要手段。笔者结合两课时的教学内容,对“为请求法律援助的人提供合理建议”的内容二次创作处理,将其中的三幅情境图改编并组织学生思辨。通过经历对不同场景抽丝剥茧的探究和分析,让法治精神的内核显现并在学生的内心扎根。

案例一:小丽的妈妈对交警作出的罚款决定表示不服,她决定依据行政诉讼法向法院提起行政诉讼。(√)

案例二:小亮阿姨上街购物时不慎被人偷走了钱包,她只好自认倒霉,默不作声。(×)

案例三:小明和爸爸在社区散步时,被一只猫咬伤。他们和猫主人协商后,猫主人表示愿意赔付给小明父子狂犬病疫苗注射费和咬伤治疗的医药费,小明爸爸表示愿意和解。(√)

由于三个案例均来自现实生活且各有侧重,引发了学生的强烈共鸣。三个案例均要达成帮助学生在思考判断中初步学会合理运用法律,维护自己的合法权利的目标,但在实际情况中,生动具体的案例才能启发学生的深度学习。经过独立思考——小组讨论——代表辩论,学生逐渐懂得了“法律是我们强有力的武器和坚强的后盾”,对社会主义法治产生了更深层次的理性认同,为知法守法和依法维权的观念和行为夯实了基础。

教学实施过程的“三步走”,实现了从初步唤醒→感性点醒→理性警醒的“三进阶”,学生在教师循序渐进的引导帮助下,建立的法治观念不断向纵深处发展,也初步实现从观念到行为的跨越。

(四)及时评价反馈,巩固学习成果

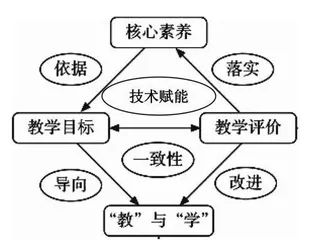

新课标明确指出,要把教学评价贯穿道德与法治课程学习的全过程和教学的各环节。为此,笔者在新课标里的核心素养导向下,坚持技术赋能一致性,以教学为手段促学,以学习为目标促评,以评价为工具促教,即围绕核心素养形成“教—学—评”的往复闭环,组织开展科学有效的具体实施。如下图所示:

如在教材活动园栏目姑姑的遭遇情境中,利用软件组织学生填写自己的建议后提交,而处于同一环境中的其他学生可以同步接收,并对同学的做法即时评价。生生互评方式不但操作便捷,还能促使学生之间学习交流和思维碰撞,有利于从小养成他们的守法意识和行为习惯,明白维护自己的合法权利同样需要采取合理合法的方式,即在法律许可的范围内行使权利和维护权利,从源头上预防和减少未成年违法犯罪行为的发生。