小学科学融合劳动课程,开拓实践教学新天地

作者: 何婕

本文立足《国家教育事业发展“十三五”规划》中关于生态文明的理念,通过昆明市盘龙区金康园小学组织开展的“了不起的地下工作者——‘蚯蚓’”劳动教育活动教学案例,制定出小学科学融合劳动课程的有效策略,让学生在真实的劳动实践中认识劳动、学会劳动、热爱劳动,从而为小学科学和劳动课程有机融合的教学实践提供一定参考。以下为教学案例:

【活动概况】

根据“五育并举”的要求,我校按照手、脑、劳动工具和面对真实现象等4格要素以及显性、隐性课程的二元划分,结合学校、社会、家庭等3个场域,提出了不同年龄段小学生劳动教育的框架,优化了以塑造劳动观念、掌握劳动知识和技能、养成劳动习惯与品质的“三维合一”课程目标。我校在校园内专设了劳动基地,针对二年级学生开展了“了不起的地下工作者——‘蚯蚓’”劳动教育课程,该活动的基本形式包含蚯蚓的科普知识、蚯蚓的观察与养殖、学生营养午餐无油厨余垃圾的再利用等内容。

【活动要求】

在蚯蚓课程的实践过程中,教师在传授知识的同时,要善于抓住学生的情感变化进行因势利导,利用实际情境之体验引导学生认识土地,了解动物、自然生态系统,从而认识劳动、学会劳动、热爱劳动。要让学生在实践中体验劳动,认识到劳动的辛苦和不易,培养良好的劳动意识,将“劳动最光荣”“劳动最美丽”等耳熟能详的理念深深扎根于学生内心,进而积极实践。

【教学目标】

1.知识目标:了解蚯蚓的生活习性和部分生理特性;了解蚯蚓对自然、土壤的影响;了解垃圾分类的重要性及厨余垃圾的种类(拓展厨余垃圾中食物和能量之间的转化知识)。

2.技能目标:会使用蚯蚓塔、蚯蚓观察盒,会制作说明牌。

3.情感目标:大胆尝试,分享心得;认知生命的关联性;锻炼团队合作能力;在团队合作中培养责任感。

【教学重点】

注重劳动实践中“脑”和“身”的转化,培养高阶思维里的信息整合能力、新知识构建能力、逻辑思维能力、创造思维能力等。

【教学难点】

“舒适圈”的突破:从图画到实物,从书本到实践,当下家长对儿童的“过度保护”造成儿童“自然缺失”,关于劳动中的脏、累、害怕等被过度放大。课程要突破儿童“舒适圈”,就要做较多的体验式学习,激发其好奇心、责任心。

【教学过程】

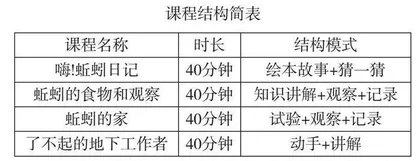

课程结构简表

根据以上课程结构简表的安排,我校组织开展了本次课程,以下为小学科学融合劳动课程的4个教学片段。

1.嗨!蚯蚓日记——三次激发

(1)我们先来猜个谜语,谜底就是我们即将去了解的动物——细细长长一条龙,天天躲在泥土中,它是庄稼好朋友,转来转去把土松。有小朋友知道它是什么吗?它就是蚯蚓。(2)大家猜猜蚯蚓长什么模样?不要急于告诉我,可以先看一看绘本中的相关内容,了解蚯蚓长什么样子,在什么地方、什么时间能见到蚯蚓,蚯蚓和人类的生产劳动有什么关系。现在你们将化身小侦探,去破解问题。(3)各位小侦探准备好了吗?准备好的话就把手指放在鼻尖上告诉我,安静下来,蚯蚓即将登场。在孩子们充分表达自主阅读的收获后,我播放了学校四年级学生在校园农场松土劳动的视频,让孩子们直观感受蚯蚓就在我们身边,再指导他们开展对蚯蚓的观察活动,认识蚯蚓的身体结构。

2.蚯蚓的食物和观察——激发想象

(1)我们先来看这张图,图上有西瓜、叶子、报纸、鸡蛋壳、洋葱、樱桃、香蕉、油盐、面包、奶酪、花朵、香菇、橘子、辣椒、白菜,还有土壤,你们觉得蚯蚓吃的是什么呢?请在图上画圈表示。通过绘本中创建的劳动场域、家庭厨房等场景,孩子们初步学会了对常见食物分类,并且知道蚯蚓喜欢吃什么。(2)我们找一找自己的营养午餐中有没有适合蚯蚓的食物?动手做一做,把自己餐点中适合的食物进行收集,投喂蚯蚓,进行观察。(3)课后任务:找一找家庭的厨余垃圾中是否有蚯蚓喜欢吃的食物,如果有,请动手把厨余垃圾进行分类,将蚯蚓爱吃的单独装起来,第二天带到学校,投喂到本班的蚯蚓箱中。

3.蚯蚓的家——黑暗实验

长时间生活在城市中的孩子一想到泥土,就会觉得不干净,一看到潮湿泥土中扭动的蚯蚓,就会忍不住大叫。黑暗实验中,我特意让孩子们接触泥土,让科学课程融入“泥土味”。课程中,在展示蚯蚓生活环境并做完实验后,我带领他们来到学校绿植区,拿起铲子等劳动工具,在规定的场域内挖土,寻找蚯蚓。通过动手操作、寻找探索,不仅培养了孩子们不怕脏、不怕累的劳动精神,还锻炼了他们使用简单工具、照顾身边动植物的劳动能力。

4.了不起的地下工作者——教师引导

今天我们要做一个蚯蚓塔,把我们蚯蚓箱里的蚯蚓放归大自然,成为大自然中真正的地下工作者,它将用自己的一生帮土壤获得更多的养分,帮地球呼吸。我引导孩子们到学校绿植区,在规划的场域内用铲子挖出一个个小坑,然后“种”下蚯蚓的“餐厅”——蚯蚓塔。回填土壤时,我叮嘱孩子们要注意尽可能保证不让土壤堵住蚯蚓塔身的孔(这些孔是为了方便蚯蚓进出“餐厅”而开的)。“种”好蚯蚓塔后,还需要把蚯蚓的饮食特点,以及蚯蚓的生活习性都画下来,贴在蚯蚓塔上,向其他年级的同学进行宣传。

【教学评价】

1.通过绘本故事激发学生好奇心,增强“想要知道”的急切感。课程中的“猜一猜”环节,是激发学生从好奇心到想象力的过程,使其从“想要知道”到“寻找答案”有了更清晰的目标。“猜一猜”环节,引发了学生对蚯蚓更多的好奇和关注,能在课后主动去观察蚯蚓,印证猜一猜部分的提问。

2.通过科学地讲解,建立科学思维,使学生的观察更具科学性和目标性。通过实验,拉近学生与蚯蚓的距离,破除恐惧,加深理解,巩固上次课程和课后观察所获得的知识。

3.通过实验,使学生对蚯蚓的观察更为直观,不是单纯的知识性灌输,而是运用已有的知识进行探索、独立思考,让“答案”通过实践得到,这对建立和拓宽科学思维、分析思维,提高创新能力,培养实践精神有很大帮助。

4.经过前期的学习,了解蚯蚓与食物、土地的关系,学生初步建立了蚯蚓的生态循环概念,教师在力所能及的范围内为学校建立了一条“蚯蚓之路”,让更多学生参与到“蚯蚓改变土地”的活动中,在此期间完成过程与方法、知识与技能、情感与价值观的目标。

通过“了不起的地下工作者——‘蚯蚓’”课程的开展,我分析和总结出小学课科学与劳动课程有效融合的一些策略。主要有以下几点:

1.采用自然教育的方法,形成科学完善的小学自然劳动课程。自然教育方法是从适应身边事物开始的探究活动,了解生活中很多不起眼事物蕴含的丰富知识。通过带领孩子们进行自然观察、自然探索建立科学思维,指导孩子们在学习过程中进行记录与交流,感知知识的迁移。自然教育的目标是激发好奇、求知欲,逐渐达到“我能”的自主参与,将抽象问题形象化,在观察与探索中获得知识、情感、技能等多方面的发展。而本文研究的自然劳动课程是以学校周边的自然资源为研究对象,学习中会充分发挥孩子的主观能动性,采用的教学方法会严格遵循对象的自然生活规律,学习后的劳动成果也设置在校园内,便于孩子持续地开展劳动实践,这是一种可延续、完整的教育模式。

2.充分挖掘校园内外的自然资源,形成校园自然资源库。选择校园中常见的动植物为研究对象,课堂上对其进行外形观察、生活习性的对比实验以及生物价值的学习。了解其生物特性后,由教师指导孩子梳理出此研究对象对于校园环境的作用,并根据校园需求设计相关的管养计划、制作管养工具等。这种形式的教育以孩子对研究对象的认识为基础,劳动也围绕研究对象顺势展开,既让孩子明白了生命、生活和生态之间的联系,也理解了劳动的意义,搭建了劳动和教育之间的沟通桥梁,而且构建校园自然资源库可以有效弥补劳动课设施不足的情况。

3.依据孩子的兴趣设计独特的校园劳动场所,形成可持续的劳动基地。按照自然教育的学习方法,研究的对象和劳作场地都在校园,比如可以是校园里的绿化带、班级的一角、校园的墙角下等,这不仅弥补了校园劳动场所的不足,而且能提高学生的参与感和学习热情,有利于教学实践活动进一步开展。

4.在自然劳动教育中,让孩子学会尊重和敬畏生命。自然劳动教育会让孩子真实、完整地参与到研究对象的“一生”中,如同自己就是对象一般,让孩子们从对象的生活中体会生命的意义,让他们学会尊重生命、敬畏生命,从而理解生命的华美,发现平凡生活中的绚烂。

整体而言,在生态文明的理念下,实现小学科学与劳动课程的有机融合具有重要意义。因此,在具体的教学实践中,要打破仅以纪念日和节日为教学时间节点、以参观体验和讲座分享为主要形式的片段式的间接学习模式。应依托自然教育的方法,选择校园中的植物、动物以及其他自然资源作为学习对象,通过带领孩子们开展观察、对比实验、班级饲养、环境研究、讨论共生等一系列劳动实践,让孩子们领略到“人与自然和谐共生”的智慧与方案。