让旧知在复习巩固中升华

作者: 陈聪勤

新修订的《小学科学课程标准》认为,早期的科学教育对于学生科学素养的形成具有不可替代的作用。小学科学课中,开展复习课教学将有利于学生对科学知识和科学方法的梳理。

复习课是各学科教师在完成教学任务后都要实施的一种非常重要的课型,它对夯实学生的基础,培养和提高学生解决问题的能力有着举足轻重的作用。笔者通过对目前许多单元复习课现状的透视,作了一些思考和实践性探索,以教科版六年级科学下册第二单元《物质的变化》为例展开阐述。

一、纵观全局,确定目标

教师在备课的时候,非常重要的是依据教材内容和学生实际情况制定好教学目标,因为教学目标有着引领教学全过程的作用。但是在具体的教学过程中,很多时候却总达不到教学目标所设置的理想程度。究其原因在于教师没有把教学目标落实到具体教学环节中,没有明晰的环节目标支撑,整节课的教学就会泛泛而过。因此,教师在明确整个单元内容复习的教学目标时,要思考与之相匹配的教学环节需要达成的各个小目标,对每一教学环节的设计都要思考:这个环节指向什么目标?对教学目标的达成起到什么作用?教学时,要及时反思该环节是否达到了目标要求。

基于上述思考,我们将本单元复习的总体目标确定为:

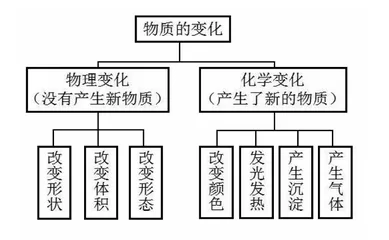

科学概念:物质的变化分物理变化和化学变化两大类,它们之间最本质的区别是——是否产生了新的物质。

过程与方法:拓展性实验与课程实验相结合,激发学生的探究欲望;让学生经历梳理、概括整体知识的过程,学习科学方法,进一步巩固本单元所学知识。

情感态度价值观:体会到人类的生产、生活与科学研究是紧密相关的。

二、找准概念,趣化复习

《科学教育的原则和大概念》一书中指出:科学教育的目标不是去获得一堆由事实和理论堆砌的知识,而应是实现一个趋向于核心概念的进展过程,这样做有助于学生理解与他们生活相关的事件和现象。

核心概念也称“大概念”“关键概念”,它是科学领域中的一个核心思想,是该领域内每个事实、知识、主题的高度概括,并不是具体的知识。单元复习中,教师如能找准单元中的核心概念,并能围绕核心概念设计复习方案,精心组织教学活动,复习效率将会得到极大提升。在单元复习教学中,许多教师为了牢牢抓住单元知识点,把大量练习融入教学,以强化学生科学知识的巩固,这样的练习往往形式单一,缺乏分层,忽略技能与方法,令学生被动地学习,极易失去学习兴趣。为此,教师应多做思考,将知识点“趣化”后再呈现在学生面前,强调学生的主体地位,在培养学生运用所学知识解决实际问题的同时,提高复习效率。

例如:我在导入部分将本单元首要掌握的核心概念用孩子们喜闻乐见的魔术呈现出来,再揭示课题,明确学习任务,取得了较好的效果。

师:同学们,你们喜欢看魔术吗?今天我就为大家表演一个小魔术。(教师进行演示实验,出示材料并叙述实验过程:这是一片白色药片,我先用小锤把它敲碎,然后倒入盛水的烧杯中搅拌,接着倒入1号透明液体,倒入2号透明液体,你观察到……最后倒入4号透明液体,发现……)

引导思考:在刚才4个步骤中,你观察到了哪些现象?(形状改变、药片溶解、溶液变红、恢复无色状态)

三、梳理教材,形成网络

梳理教材是学科复习中必不可少的过程。本单元教学中,我利用对魔术的分析,快速梳理出了本单元的两个科学概念——物理变化、化学变化。

例如:在梳理知识点时,我设计了这样环节的教学,明晰本单元的两个科学概念。

师:刚才的魔术中,我们观察到了物质的变化过程,你能借助所学知识,分析各环节中物质变化的类型和特点吗?(板书:物理变化,化学变化)

学生活动及汇报交流:药片碾碎成粉末、入水溶解属于物理变化,因为这些过程中,仅仅是物质的形状和形态发生了改变;而加透明液体变紫红色,再加另外一种透明液体变无色这些过程却属于化学变化,因为他们的颜色发生了改变,产生了新的物质。

引导思考:生活中还有哪些常见的物理变化和化学变化?举例说明并分析各自的特点。

四、思维导图,建构体系

科学课的单元复习,重要的是针对主题进行梳理。在复习课时,我们可以利用气泡图,让学生把学过的知识进行整理,起到一个提纲挈领的作用,也可以利用思维导图,促进学生有结构地学习。当我们把知识框架和层次结构梳理清楚时,散乱的知识就变得清楚、系统、有条理。将这样的科学方法传授给学生,他们就能在以后的学习中做到举一反三。

例如,在体系建构环节中,我们借助揭秘魔术这一趣味实验,引导学生分析并拓展思考,使学生对《物质的变化》单元有了更系统的认识,教师适时板书,形成了一个新的知识框架(如下图)。

提醒大家注意的是,气泡图或思维导图不一定要在单元复习课上完成,我们在课前准备时可让学生综合单元概念,预先独立完成思维导图,待集中复习时组织修订,在修订的过程中加深理解,形成技能。

五、经典实验,整合记忆

小学科学课的探究活动是学生最感兴趣的,也是科学学习的核心。在单元复习课中,我们除了结合趣味实验激发学生的兴趣外,还要将每一课内容有机、系统地融合起来,从单元重点、难点、关键点、疑点及易混淆处入手,立足于学生的需要,让学生高度重视、学有重点、思有目标。

如,在《物质的变化》单元中,孩子们经历了“把易拉罐压扁”“火柴燃烧”“水结冰了”“弯折铁丝”“混合沙和豆子”“加热白糖”“淀粉和碘酒”“混合小苏打和白醋”“观察铁片和铁锈”“硫酸铜溶液和铁钉”“控制铁生锈的速度”等十几个实验,这其中,可以精心挑选出一些简单便捷又具有代表性的实验进行课堂再现,以节省课堂时间。像“控制铁生锈的速度”这样实验操作复杂、观察周期长,在复习课上不便于再现的实验,教师可以将探究过程中收集到的图片、视频、数据和实物,通过实物展示台在大屏幕上进行展示,让学生清晰地观察、分析现象,唤起学生关于这一知识点的记忆,解决水平测试中学生对于“实验探究题”的犯难情绪。

六、优化设计,返璞归真

科学课的学习不是对科学概念和探究活动过程的机械记忆,而在于学生科学思维和科学素养的提升,机械呆板的学习和复习过程甚至会让学生产生厌烦、浮躁的心理。在科学课的复习中,我们应该增设一些生活化的例子,让学生感受身边处处有科学、科学服务于人类生活的科学课学习价值。通过复习完善科学概念、提升科学素养,激发他们主动地喜欢科学、学习科学的兴趣,真正提高学生的科学素养。

为了实现这一目标,我们设计了这样的环节结束教学:

师:通过大家的汇报,老师感受到同学们对《物质的变化》这一单元的内容有了更细致的理解,我决定以一种特别的方式送给你们一幅字(请一名学生上台拉开一圈白纸,再让另一名学生喷上神秘3号药水),最终,白纸呈现——今日砚山骄子,明朝祖国栋梁!

结束语:同学们,正如老师给大家的礼物这样,生活中处处有惊喜,时时有疑惑,期待你们在今后的生活中勇于探索,用心钻研,将来为建设自己的家乡贡献自己的力量!

这样的活动设计,定然会比大部分老师在进行复习时只是把课本上的科学概念和探究活动过程整理出来,然后让学生进行机械记忆要好得多。如果学生对知识的理解不到位,甚至是不解,那么学生在答卷时根本不理解试题中探究活动的内涵,不知道用哪个原理或哪个现象去解释,定然不能取得理想的成绩。

总之,小学科学课程是一门以培养科学素养为宗旨的基础性、实践性、综合性课程,通过这一学科的学习,应该让学生学会用科学的思维方式去解决自身学习、日常生活中遇到的问题。