多元建构,让研究深度发生

作者: 杨灿

通过平均分第一课时的学习,学生对平均分的本质有了比较清晰的认识,知道平均分的两种分法,但在什么情况下按“个”数分,在什么情况下按“份”数分,需要在第二课时中深入对比理解,为学习除法奠定基础。为此,笔者从结构、问题及活动三个方面对平均分第二课时的内容展开研究。

一、研结构,抓住关联显整体

数学是一门结构性很强的学科,每个领域、每个模块、每个单元、每个单课都有不同层次的结构。作为教师,不仅要了解各个结构的研究流程,更要注重一节课的结构研究,力求从整体上理清教学的线路,把握好各层次教学的联结,设计出促进学生发展的认知过程。如:

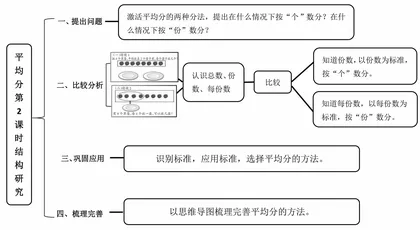

纵看,教学经历提出问题、比较分析、巩固应用及梳理完善四个环节的教学,体现单课架构研究;横看,每个环节的脉络清晰,目标一目了然。其中,第一环节提出问题,让学生在心理上产生学习新知的需要,激起学习新知的兴趣;第二环节是新旧知识的相互作用,重点通过比较,深刻理解在什么情况下按“个”数分,在什么情况下按“份”数分,揭示“分的标准不同,分的方法不同”的本质,突破教学的难点,促进学生思维深刻性的培养;第三环节通过练习,训练学生思维的敏捷性和灵活性;第四环节在梳理中促进学生认知结构的进一步完善,并与开课形成呼应,深化理解平均分的两种方法。

二、研问题,抓住关联显思维

“问题”是教学的灵魂,“问题”是联结教与学的纽带,是开启学生思维的金钥匙。依据结构的研究,围绕每一个环节的目标设计问题。根据学生已有的知识经验,把学习过程将要产生的数学知识困惑转化成教学问题,把知识问题化,以问导学启发学生思维。

以表格的形式直观呈现每一个环节的“问题”设计,架构整节课的思维支架。以问题引领,把握学生的起点,识别总数、每份数及份数,并在例举中丰富学生的感知,建立按“个”数分是因为知道了份数,按“份”数分是因为知道了每份数的知识表象,再通过比较异同,解决开课提出的问题。把问题融入教学,不仅促进学生系统化的思考,促进学生交流,同时也促进学生思维的发展。

三、研活动,抓住关联显主体

依据问题的设计,精心预设教与学的活动。活动中,通过“问”与“释”,有序推进教学,实现对平均分的深度构建,完善平均分学习的认知结构。

活动一:提出问题

复习平均分的两种分法,提出在什么情况下按“个”数分?在什么情况下按“份”数分?明晰学习任务。

活动二:比较分析

(一)情境1

动态演示情境1,通过观察、思考,让学生有条理表达把8个草莓,平均放在2个盘子里,每个盘子放4个。再通过教师的三次追问,并给学生宽松的时间思考、交流,特别是你能类比说明吗?深化学生思考,在例举中深刻理解按“个”数分,是因为知道份数的道理。

(二)情境2

知道份数,按“个”数分,那么在什么情况下,按“份”数分呢?为激起学生的好奇心,教师不急于直接回答,而是让学生思考,结论是否正确?动态演示情境2,在观察、思考、交流、追问中深化学生的思考,在例举中深刻理解并验证了按“份”数分,是因为知道每份数的道理。

(三)比较异同,明晰方法

对比情境1和情境2,有什么相同点和不同点?让学生带着问题思考、讨论,然后以表格的方式整理出结果。

活动三:巩固应用

1.把10颗糖,平均分成2份,每份几颗?

2.10颗糖,每2颗一份,可以分几份?

3.18个圆,可以怎样平均分呢?

教师呈现以上练习,先让学生带着问题独立完成第1、2题,通过追问“2”表示的意思一样吗,引出“标准”这个词。最后让学生独立完成第3题,训练学生先确定标准,再选择平均分的方法,最后解决问题的思路。

活动四:梳理完善

利用思维导图梳理总结。在梳理中促进学生认知结构的进一步完善,并与开课形成呼应,深化理解平均分的两种方法。

通过对一节课结构、问题及活动的深度研究,教师对课堂的结构更清晰,对问题的设置更明确,对活动的推进更有效。这样研究,能促进教师从经验型向研究型教师转变,同时能有效地提高课堂教学的质量。