多元表征,让理解落实于课堂

作者: 刘梅

小学数学概念的学习以“理解”为重心。教学中,要让“理解”落实于课堂,教师应依托“多元表征”研究概念,并通过不同表征的相互转换,让理解走向深度、可视化。实践发现,这样研究,可以促进教师备课专业化技术的提升,落实教、学、评的一致,推动课堂教学的改进。下面笔者以加法、减法等概念为例,谈谈我们在实践中的一些做法。

一、学习多元表征,让理解有依托

加法、减法、乘法、平均分、除法等概念,是小学数学的基本概念,抓住这些最基本的概念,不仅有利于数学知识的迁移,还有利于学生形成良好的认知结构,促进数学知识的系统化。如,理解加法,是后续学习乘法、倍的知识经验,同时也对后续学习表内乘法及用加法、乘法、倍解决问题具有重要影响。为此,教学要重视和加强概念理解的过程。那么,什么是理解?什么是数学知识的理解?依托什么外显数学知识理解的过程?影响数学知识理解主要有哪些因素?作为小学数学教师,深入学习这些相关的知识是非常必要的。

归纳相关的研究,我们对理解、多元表征及学生思维的发展等几个关键词有如下学习及思考:

《义务教育数学课程标准(2011版)》对理解这个行为动词进行描述:理解是“描述对象的特征和由来,阐述此对象与相关对象之间的区别和联系”。

姚建法在《数学多元表征研究综述》中讲道:多元表征是对同一个事物的不同表征方式。在数学学习中,既有内隐的心理层面的知识整合与建构,也有外显的能够呈现认知过程和认知结构多样化的数学表达。

王永春在《小学数学核心素养教学论》中讲道:单纯教学孤立的概念是没有意义的,学生只有认识到每个概念的思想价值和应用价值,才有利于理解概念,同时在概念的应用中掌握概念。

显然,理解是一个复杂的心理过程,需要将内隐的心理反应,通过情境、操作、图形、符号及语言五种表征,建立关联,相互转换,并用适合自己的表征方式进行理解和建构,从而让隐性的思考显性化、层次化、可视化。这样,教师不仅能把握对数学知识理解的深度,还可以依据不同表征对学生的理解进行多元评价,解决当前教师对数学知识理解标准把握不了的问题。

二、应用多元表征,让理解更深刻

理解了多元表征的意义和价值,教师就要应用多元表征引导学生学习概念,并深化概念理解的过程。这一过程,无论是哪种表征,表征的重心都是为了学生能够抽象概括数学概念、把握概念的本质属性。

如,教学“减法的初步认识”时,教师引导学生经历由浅入深的理解过程:

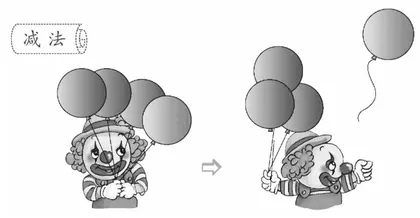

活动一:观察小丑两只手拿着4个气球,左手放飞1个气球,右手还拿着3个气球的一个生活情境。然后提出这个“过程”还可以怎样表示?引导学生用小棒操作、画圆圈表示这个过程,通过看、想、说、做,丰富学生的直观感知,建立减法的表象。

活动二:对气球、小棒、圆圈三个图进行对比分析:第一次对比,在不同的表征中找到相同点,并抽象出4、1、3表示的含义,实现了由“形”到“数”的抽象。第二次对比,放飞1个气球、去掉1根小棒、划去1个圆圈都可以用“-1”表示,“-”称为减号。这时,提出怎样用“算式”表示这个过程?引导学生依据学习加法的经验,建立新算式与加法算式的联系,类比出用算式4-1=3表示以上三种不同的表征,实现了从“数”到“运算关系”的抽象。

活动三:“4”表示什么?“-1”表示什么?“=3”表示什么?“4-1=3”表示什么?让学生在表达中,深入理解数及运算关系表示的含义,并概括出从总数去掉一部分,得另一部分的关系,揭示了减法的本质。

活动四:呈现课本第26页做一做练习,提出每幅图的算式表示什么意思?为什么都可以用减法表示?除了用减法表示这幅图的意思,你还会用什么方式表示?以问题引导学生思考,前两个问题强化减法的本质,第三个问题变换学生不同的思维,实现表征的相互转换,深化对减法本质的理解。

用多元表征学习减法,体现了不同学生的理解层次、思维过程。从形到数的理解,从数到运算关系的理解,构建减法模型,培养学生数感,发展学生思维。

三、评价多元表征,让理解可视化

在理解概念的过程中,每一个表征的应用及表征之间的转换是否有效促进学生对概念的理解、思维的发展,作为教师,需要对表征的应用进行过程性的自我评价,从而帮助教师建立评价促进学生理解,改进教学的基本理念。为方便教师操作,可以制定以下评价表:

从上表可以看出,学生对概念的理解要经历感知、抽象、概括及巩固四个层次的学习。

第一层次,教师运用情境、操作、图形等不同的表征,有目的性地丰富学生的感知,建立数学知识的表象,这一阶段促进学生形象思维的发展。

第二层次,对表象进行合理地组合、加工、提炼,这是一个深度学习的阶段。这一阶段,帮助学生在不同表征中找到相同点,建立形与数的联系;找到联结点,建立新知与旧知的联系,在类比中促进了新知的理解,实现表征的转换,以此体验用数学思维方法学习新知的经验,促进学生逻辑思维的发展。

第三层次,当抽象出概念的本质特征时,引导学生用语言或符号揭示概念的本质属性,培养学生的概括能力,增强学生的符号意识。

第四层次,进入练习时,教师应用表征的相互转换,引导学生变换角度思考问题,突出概念的本质特征,强化概念的理解。当学生思维受阻时,教师引导学生学会调整思考的起点,用另一种适合自己的方式表征概念的本质特征,有助于学生思维品质的培养。

以“两个效果”为观察点,可以诊断出教师“教”的问题和学生“学”的问题,促进教学研究和课堂教学的改进,落实教、学、评的一致性。

总之,作为一名小学数学教师,学习多元表征、应用多元表征学习概念、以及对两个“效果”进行课堂自我观察、记录、分析,不仅逐渐落实概念理解的过程,而且逐步促进学生思维的发展,让课堂教学真正有效。

【本专题为教育部普通高等学校人文社会科学重点研究基地重大项目子课题——西南民族地区教师教育课程质量提升行动研究(SP201806)研究成果。】