“双减”背景下小学数学作业设计的策略

作者: 陈志华

近来,为坚决落实“双减”政策,自上而下都在探索中前行。我校也严格执行课后延时服务“5+2”模式,严控把作业带回家,推进政策全面落地,确实做到为孩子家长减负,回归教育的本意。这对教师的课堂教学质量提升、作业设计、课后辅导等方面提出了更高的要求。长期以来,在应试教育的理念影响下更多的作业倾向于习题训练以及成果测验等方式,难以调动学生参与学习的积极性。在“双减”的大环境下,应重视激发学生的自主性,以促进其个性发展,提高其综合素质。以下将对小学数学作业设计的基本原则及优化路径进行探究。

一、创新作业形式,实现减负提效

(一)突出作业布置典型性,提升学生举一反三的能力

“双减”背景下,教师需要转变以往数学作业设计模式,摒弃那种以“刷题”为主的作业设计思想,一方面要缩减数学作业布置量,根据学生数学学习能力,对学生完成数学作业的时长进行合理评估,对数学作业的总量和时长进行科学设计;另一方面,教师在小学数学作业设计中,要注重提升数学作业设计质量,尽量减少数学作业题目“同质化”的现象,让数学作业更具代表性、针对性和典型性。

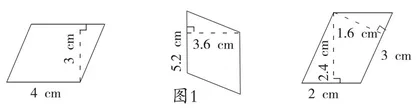

如,当学习完“平行四边形面积”后,教师在进行数学作业设计时,就需要强化学生对平行四边形“底”和“高”概念的理解,对平行四边形计算公式熟练运用,可以在作业设计中安排以下题目。(如图1)。

学生通过计算以上三个平行四边形面积,无形中对三个平行四边形“底”和“高”的不同形式进行对比,消除学生的思维定式,提高学生平行四边形面积计算的灵活性,既掌握了知识,又发展了学生的数学思维。

(二)合理安排当堂作业,做好优化反馈

在“双减”政策下小学高年级学生的课后作业数量需要尽量减少,因此为了更好地对学生的学习效果进行检测,就需要通过安排当堂作业的方式促使学生形成知识迁移运用的能力。教师在课堂上需要预留10~15分钟的时间给予学生思考和解答,然后通过巡视、查看学生当堂作业完成情况,对学生的学习情况进行研判。对于学生的基本错误情况务必做好纠错以及反馈工作,促使学生能够积极开动脑筋独立完成作业,进而实现减负提效的最终目的。

如,在教学“圆柱和圆锥”内容时,由于圆柱和圆锥都是学生在日常生活中经常见到的物体,对学生开展圆柱和圆锥相关知识点的课程教学时,教师可以将圆柱和圆锥的形态观察延伸到课外作业中,而在课堂上则可以让学生列举生活中见到过的圆柱体,结合自己的理解和认知用纸张和胶带来制作一个圆柱体,结合自己制作的圆柱体来准确认识圆柱体的侧面、底面和高,通过自己的观察,来发现圆柱体底面积、侧面积和高有什么特征,进而更好地将课堂作业延伸到生活中,使其能够在观察中理解圆柱和圆锥之间的区别和联系。

二、充分挖掘教材,提升作业设计趣味性

兴趣是最好的老师,在减负的过程中需要引导学生从被动学习转为主动学习。因此,教师在布置练习作业时,不要只是一味地做题,应该注重题目的趣味性,激发学生积极思考的内在动力,提高学习的积极性,把兴趣当作学习,把学习当作兴趣。

(一)以变激趣

知识迁移在数学教学中具有一定的创新意义,能将死板的习题和公式鲜活化,可以极大地调动学生的数学学习热情,只有当学生的主观能动性调动起来了,学生才会主动地进行数学的学习和思考,并将数学学习作为兴趣爱好,潜移默化地将数学学习压力转变为动力,数学的教学效率也会相应地提升。

如,教学“梯形的面积”时,教师可以把它与三角形、平行四边形的面积计算公式相结合,在复习三角形和平行四边形的基础上,用两块同样的梯形纸板来做示范,让学生看一看这两块一模一样的梯形可以组合成一个平行四边形。而后再次提问,这个平行四边形和原有的梯形有何关系?由此导出梯形面积的计算公式,从而引导学生积极地思考和学习数学问题。

(二)以乐增趣

小学生心智正在成长,有时一个诙谐的故事、一个有趣的顺口溜就会让他们对这个知识点加深印象。在计算教学中,一二年级就可以引入“拍手对”的数学游戏。以两数的和是10为例。老师如果拍两下手,学生就需要拍八下手来应对;如果老师拍四下手,学生就需要拍六下手来应对。通过这个简单的小游戏既让学生掌握了10以内的加减法,又训练了口算能力,也激发了学生计算的兴趣。在教学10的加减法时,就有这样一首儿歌:“一九一九好朋友,二八二八手拉手……”通过这些数学顺口溜辅助教学,从而激发学生进行计算的兴趣。

(三)以简引趣

“题海战术”往往使学生和老师都很疲惫,因此在练习设计时教师要学会“放弃”,学会“简化”,只有精简出来的才是精华。

如,在“异分母分数加减法”教学中,计算的情况多种多样,为了能让学生更快地掌握计算方法,我总结出了常见的三种情况:+,-,+。第一组数中,分母之间存在公因数,运用短除法求出最小公倍数进行通分;第二组数中,分母是倍数关系,所以分母通分成9;第三组数中,分母是互质关系,所以乘积是它们的最小公倍数,也就是新分母。简化练习的数量,提升练习的质量,从而达到优化设计的理念。

(四)以实践促趣

实践作业不仅可以有效地缓解学生的学习压力,还可以让学生们将数学学习与实际生活有效衔接,使他们和数学的关系变得更好,让他们感受到数学的快乐。

如,在学习测量物体长度的时候,课上教学很难具有说服力,教师可以安排学生在课下进行测量活动作为课后作业。可以以学生在日常生活中常见的事物为线索,学生需要完成教师的实践作业:( )、( )、( )的长度在10~20厘米之间,( )、( )、( )的长度在80~100厘米之间,床的长度是( )米,家里最大的房间的长和宽分别是多少?学生在完成了教师所留下的实践任务后会更加了解米与厘米的用法,在测量过程中也会获得学习的体验和满足。

三、基于因材施教原则,精心设计分层作业

由于我们地处边疆少数民族聚集地,每个孩子的家庭情况有所不同,他们的学习基础、理解能力、学习习惯和接受能力都有差异,所以他们写作业的用时会不同,当然作业的质量和效果也不尽相同。这就要求教师要针对性地设计分层作业。

(一)作业量分层

在完成基础任务之后,可以根据学生的学习情况,进行相应的改进。

如,五年级简便计算题,为了让学生更好地掌握简便计算的方法,可以适当地为基础好的学生设计如下题目:3.25×9.9+0.325,4.75×0.53+47.5×0.047,700÷14×2,15.75+3.59-0.59+14.25;对于基础知识掌握不太牢固,学习态度不够认真的学生,尽量设计一些基础性的作业。根据学段要求,适当布置探究实践类作业,加强实践能力和创新意识的培养。一二年级不留书面作业,布置一些小发现、小调查、小搜集、做手工、亲子活动等实践类的作业。三至六年级书面作业完成时间要求不超过60分钟,在完成基础性作业后,适当布置与学习内容、教学目标、教学重难点密切联系的探究实践性作业。

(二)作业难度分层

对待已经掌握了基础知识的中等生和优等生,可以为他们再设计一些发展思维的作业,或是提出更高的要求。

如,教学“三角形三边关系”时,重难点要求学生掌握任意两边之和大于第三边,经历探究的过程,让学生明白此知识点。学生在课上进行了实践探究以后,课下需要进行实践与课堂知识的对接,让知识落地。所以可以设计学生动手操作、探究三条边组成三角形的过程中各边需要满足的条件,通过搜集、分析数据、做出判断,体会数据中蕴涵着的信息,从而使学生得到能力的提升。对于接受知识的程度较为普通的学生,则可以设置一些简单性的探究实践作业来巩固课堂知识,达到提升数感、数据分析的能力。而对于一些接受知识较慢,运用能力不够强的学生可以以书本上的题目为主,进行简单的落地实践,以加深对课本内容的理解,达到强化的目的。

这样分层的作业设计,既体现了各层次学生的个体差异,又重点培养了各层次学生的探究意识。

总之,“双减”不仅需要切实减轻教育过程中的课业负担,而且还需要贯彻落实“立德树人”的根本任务,使学生的综合素质能力能够得到优化提升。通过重新配置、调整社会资源,整体设计学校课内外的学习活动,把课后服务和课堂教学进行有机整合,使其成为课堂教学的有益补充,让简单、重复、机械性的海量作业被“少而精”“质量高”“探究式”的分层作业所取代,达到“减负增效”的目的,进而更好地呵护学生的身心健康发展。