“双减”背景下优化初中数学作业设计的有效方法

作者: 吴文宝

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》要求,有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担.目前,初中数学学科作业设计面临创新性、实用性不足的挑战,不能有效培养学生的创新思维与实践能力.此外,“题海战术”依然盛行,作业缺乏针对性,加重学生负担,且不利于教师精准评估.作业设计一刀切模式也未考虑到学生的个体差异,挫伤部分学生的学习积极性.由此可见,“双减”政策下优化初中数学作业设计势在必行.

一、注重实践导向,体现创新性

1.增加开放性题目

在作业设计中增加开放性题目,可以让学生从不同角度进行思考,培养他们的创新思维.如:

例1 小华和小刚分别拿一张卡片,小华在卡片上写二次根式a,小刚写二次根式b,使得ab=■,请写出一对满足条件的a,b值.

这是一道开放性题目,答案不唯一,有利于学生多角度思考,提高分析问题、解决问题的能力.

2.引入实践元素

教师可以将作业与实际生活相结合,让学生在实际操作中巩固知识,提高他们的实践能力.如“利用相似三角形来测量高度”的课程结束后,教师可以设计一道具有实践性的作业:根据相似三角形知识,对某个建筑物进行高度测量,并制定测量方案.这不仅丰富了学生的生活知识,也提升他们解决实际问题的能力.

3.融入生活实际

生活中充满了与数学紧密相连的元素,在数学作业设计过程中,若能创设生活情境,将数学知识融入生活实际,则能激发学生的学习兴趣,提高学习效率.如在教学“正数和负数”一节时,教师可以利用生活元素辅助教学,协助学生深入领会数学原理.如:

例2 超市清点商品,有7筐苹果,以每筐30千克为标准,超过的千克数记为正数,不足的千克数记为负数,称重的记录如下:-3,2.5,10,-1.5,-1,3.5,0.5,问这7筐苹果的总重量是多少?

4.尝试跨学科整合

教师应重视将数学和其他学科知识相结合,如物理、化学、生物学、信息科技等.在数学作业中融入其他学科的问题或情境,不仅能增强数学学习的趣味性,也能提高学生解决实际问题的能力.如:

例3 在化学实验过程中,无色酚酞溶液被广泛视为酸碱的指示物,用来测定溶液的酸碱性.酚酞溶液在接触到酸性溶液或中性溶液时不会发生颜色变化,但接触到碱性溶液时,会变成红色.现在,有5种没有标签的无色液体:白醋溶液、蒸馏水、食用碱溶液、火碱溶液和柠檬水.假设一瓶液体中滴入了酚酞试剂,那么它会变成红色的概率是多少?

5.体现地方特色

教师可以结合本地文化,提升学生兴趣.将地方元素融入作业设计中,不仅能提升学生对本土文化的认同和归属感,还能激发他们的学习热情.如:

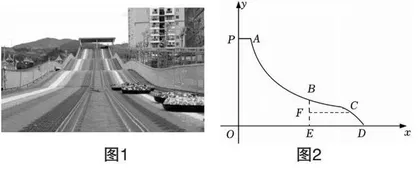

例4 保山市青华海美美欢乐世界有一款新型滑梯.它的垂直高度达6米,由两段组成,如图1所示.图2为滑梯的示意图,BCD段类似抛物线.AB、BCD两条滑道连结的B点是抛物线的最高点,BE高度为2米.滑道和水平面的交汇处D到PO的距离为8米,OP⊥OD相交于O,以O为原点建立平面直角坐标系.

Ⅰ.求滑道BCD段y与x之间的函数关系式;

Ⅱ.当滑行者滑到C点时,距地面的距离为1米,求滑行者此时距滑道起点A的水平距离;

Ⅲ.在建模实验中发现,为保证滑行者的安全,滑道BCD落地点D与最高点B连线与水平面夹角应不大于45°,■≥■,求OD长度的取值范围.

6.改编教材例题、习题

教科书是课程教育的核心工具,也是现实教育教学目标的关键资料.要达到“懂教材、用教材、用好教材”的目标,教师需要对教材进行详细的研究、必要的融合和适当的扩充.将教材例题、习题研发成试题,既可以从小角度凸显教材的作用,也可以反馈教师对教材的理解,实现教材资源教学价值最大化.如例5就改编自人教版数学教材.

例5 如图3,有一棵高为8米且垂直于地面的大树被台风刮断,树的顶部A着地且到树的根部C的距离为4米,则折断处B到大树根部C的距离为 .

7.设置阅读型作业

设计阅读型数学作业,有利于拓展学生的知识面.如:

例6 古希腊哲学家泰勒斯(大约公元前625-前547年)提出“两个角及它们的夹边对应相等的两个三角形全等”的理论.他运用这一理论,计算了从陆地上的一点到海洋中某一艘船的距离.

如图4,A为观测点,船只P位于A的正前方,过点A画一条AP的垂线l,在垂线l上截取线段AB,其中O是AB的中点.观测者从点B开始,沿着与AB垂直的BK行进,使点K、O、P都在同一条直线上.这时,BK的距离就等于船离岸的距离,请写出证明过程.

二、注重分层设计,体现差异化

教师要重视作业设计的过程,确保作业既有目标性又符合学生的学习需求.

1.明确作业目标

明确每次作业预计达到的目标,确保作业内容与教学目标紧密相关.

2.引入差异化设计

根据学生的能力和需求设计不同层次的作业,以满足学生的个性化需求.

(1)难度方面的分层:教师以学生的真实情况为基础,将他们按照学习水平划分为三个等级,针对每个等级的学生制定相应的作业任务.学困生,主要解决基础问题;中等水平的学生,既要解决基础问题,也要尝试解决扩展性问题;优秀的学生,既要完成这些任务,还要思考一些更深层次的问题,锻炼思维能力.

(2)数量方面的分层:对学困生,要减少作业量,否则会导致他们无法按时完成、敷衍了事,甚至抄袭作业,使作业失去价值;适度地提高中等、优秀学生的作业量,设定可供自由选择的任务,让他们能够根据自己的需求来决定是否完成,这样既不会增加他们的负担,同时也有助于学生能力的提高.如:

例7 如图5,⊙O是△ABC的外接圆,点O在BC上,AD平分∠BAC交⊙O于点D,连接CD、BD,BC//DP,DP交AC的延长线于点P.

Ⅰ.求证:PD是⊙O的切线;

Ⅱ.求证:△ABD∽△DCP;

Ⅲ.当AB=12,AC=16时,求CD和DP的长.

这道题要求所有的学生必须完成第一个问题,然后,依照各人的学习能力,自由选做第二个或第三个问题.这样,学生既能熟练掌握基本知识,也减轻了课业负担.

三、注重作业改进,体现多样化

改进作业设计是解决学困生害怕写数学作业问题的关键.

1.提供多种作业类型

除了传统的计算题和应用题,教师还可以设计更具创意和趣味性的作业,如项目作业、实践活动、数学游戏等.这样既能激发学生的学习兴趣,也能提高学生完成作业的积极性.如“平面直角坐标系”的课程结束后,教师可设计一个富有实际意义的作业:让学生选择家里的一个物件建立平面直角坐标系来确定其他物件的位置.

2.及时反馈和调整

教师及时对学生的作业进行批改和反馈,指出学生的错误并提供正确的解题思路,及时调整作业的优化设计,可以更好地巩固学生所学知识.

四、注重素养跟踪,体现实效性

重视探索性练习、设置多样化的作业方式、课后作业考试化及增强课堂互动性等优化作业策略,都有助于提高学生的学习热情.

1.重视探索性练习

除了传统的练习题,教师还可以设计探索性的练习,激发学生的数学学习兴趣.如在教学“乘方”一节时,教师可以引入《棋盘的故事》,导入故事中的问题“第64个格放多少粒米?”学生会思考2的63次方到底是多大的数,从而达到课堂知识巩固和课后拓展延伸的教学目的.

2.设置多样化的作业方式

教师可以利用不同的学习资源和技术,如视频教程、手抄报、数学画图软件、思维导图等,为学生设置多样化的作业方式.如章节教学结束后,教师可以让学生制作一份该章节相关知识的手抄报.它可以是对该章节知识的整理或与之相关的数学历史、数学名人的故事等.这类作业需要学生课后搜集信息,进行概括和总结,并且听取其他同学的作业分享,有助于开阔学生的数学视野.

3.课后作业考试化,减轻学业负担

课后作业考试化是一种创新的教学方法,旨在将传统作业转变为更具挑战性和实际应用价值的考试形式.这种设计方法旨在协助学生深入掌握、运用知识,提升问题处理能力、应对考试的能力,减轻学生的课业负担.

4.增强互动性,在课堂上高效完成作业

教师可以设计互动性强的教学活动,如小组讨论、师生角色扮演、“兵”教“兵”等,让学生在课堂上积极参与,高效完成作业.如在“轴对称”一节中,作业要求是对魔术“镜像奇缘”背后的原理进行思考,动手找对称轴的过程都是对课堂知识的巩固和深化.学生在思考解决数学问题的过程当中,巩固了知识并查缺补漏.在“好玩”的活动中完成了作业,激发了完成作业的兴趣.

综上所述,教师需要深入理解政策精神,积极探索作业设计思路和方法.注重创新性、实践性,融入生活元素,实施分层与差异化设计,采用多样化的作业形式,增强课堂互动性,及时反馈等作业设计策略,不仅减轻了学生的课业负担,也提高了学生的学习效率,培养了学生的创新思维与实践能力,为学生的全面发展奠定了坚实的基础,符合“双减”政策的初衷,实现教育质量与效率的双重提升.