探究实践类生物学试题分析与教学启示

作者: 付亚玲 刘娴

《义务教育生物学课程标准》(2022年版)(以下简称新课标)中提出教师应通过实验、探究类学习活动或跨学科实践活动,使学生加深对生物学概念的理解,提升应用知识的能力,激发探究生命奥秘的兴趣,进而能用科学的观点、知识、思路和方法探讨或解决现实生活中的某些问题,从而引领教与学方式的变革。考试评价对学校教育教学具有重要的导向作用,是落实“立德树人”根本任务的重要载体,是实现素质教育的关键所在。初中学业水平考试作为义务教育的重要考核环节,是学生阶段性评价的重要依据。2024年云南省学业水平考试生物学试卷注重对生物学核心素养中的科学思维、实验探究和跨学科实践类技能的考查。笔者以第36题为例进行分析,深入探讨一类探究实践题解答规律,并反思教学。

一、原题呈现与解答

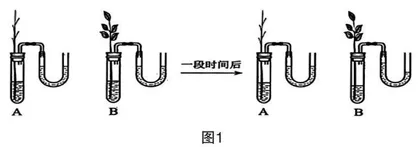

题目:植物根吸收水分和无机盐的动力来自蒸腾作用产生的向上拉力,兴趣小组为了将这种向上的拉力演示出来,设计了如图1的实验装置,连接处均密封。回答下列问题。

(1)将A、B两组装置同时放在阳光下,一段时间后,A装置U形管中两端液面基本保持不变,B装置U形管中的液面左边上升右边下降,导致B装置出现该现象的原因是________________________。该实验也可说明蒸腾作用的主要器官是____________。

(2)为进一步探究大气的温度、湿度和气流速度对植物蒸腾作用强度的影响,该兴趣小组利用B装置设计了如表1所示探究实验:

①表1中1组“?”处的条件应是____________。

②通过____________两组对照,可探究气流速度对蒸腾作用强度的影响。

分析:(1)对照实验是在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。对照实验的原则是保持单一变量,即对照实验只有要研究的条件这一个变量,其他条件都相同。植物通过蒸腾作用将体内的水分以水蒸气的形式蒸发到大气中。B装置出现该现象的原因是蒸腾作用使试管内的水分散失,试管内的气压下降,小于外界大气压。A、B两组装置的变量是叶片,结果A装置U形管中两端液面基本保持不变,B装置U形管中的液面左边上升右边下降,说明蒸腾作用的主要器官是叶。(2)水分从活的植物体表面以水蒸气状态散失到大气中的过程,叫蒸腾作用,植物进行蒸腾作用的主要部位是叶片。为排除其他因素干扰,保证实验结果只是由于探究的条件这一实验变量引起的,需要设置对照组。对照组是指在实验过程中,不进行任何特定处理或改变的那组样本或实验对象。表1中1组是对照组,故“?”处的条件应是“室内”。1、3组的变量是气流速度,可探究气流速度对蒸腾作用强度的影响。

答案:(1)蒸腾作用使试管内的水分散失,试管内的气压下降,小于外界大气压 叶 (2)①室内 ②1、3

二、试题评析

在新课标颁布、新教材改革的背景下,试题的研究和创新也显得格外紧迫和重要。相比于2022年、2023年云南省初中学业水平考试生物学试卷的实验探究类试题,本试题在实验装置改进、科学思维、实验探究、跨学科融合等方面均有较大的改变,注重引导学生在真实情境中综合运用多种思维方式分析问题,运用多学科知识解决问题,能更好地落实新课标中对学生生物学核心素养培养要求。

(一)试题的素养及能力考查(如表2)

表2 试题的素养及能力考查

(二)试题特点分析

1.实验装置改进

2013年人教版生物学教材中探究植物的蒸腾作用实验,装置是将植物放入装有清水的量筒内,再滴加油滴,观察量筒中的液面变化(如图2甲)。本实验装置则将植物放入装有清水的试管中,再将试管与液体U形管密封连接(如图2乙)。这种改进的实验装置,可以让现象更加具象化,实验结果更形象直观。

2.考查学生观察、类比、推理、演绎等科学思维

在解答本题的过程中,学生可以通过比较A、B装置中植物叶片数量和试管液面高低,分析得出植物蒸腾作用的主要器官是叶片;通过观察B装置中U形管左侧液面上升的实验现象,推理得出植物蒸腾作用存在向上的拉力。学生不仅需要检索大脑中关于蒸腾作用的必备知识,还需理解B装置中植物蒸腾作用散失水分,试管内水位下降造成试管内气体体积和压强发生相应变化,进而由U形管内外两侧气压不均造成左侧液面上升所涉及的隐性思维。那么,如何将内化知识外显化?隐性思维可视化?学生除了需要构建气体体积与压强变化关系的物理模型外,还要需要构建思维模型(如图3)。

3.融入生物学、物理学、工程学等跨学科理念

本试题B装置出现该实验现象的原因,涉及生物学植物蒸腾作用的原理;物理学气体压强与气体体积的关系;同时,学生能设计实验,成功组装实验装置,使试管和U形管的组装保持稳定,U形管左右两侧液面持平等方面体现了工程学原理。整个试题充分体现了生物学、物理学、工程学相结合的跨学科理念。

三、教学启示

在新课程、新教材、新中考改革的大背景下,教学要立足学科特征,强化素养导向,聚焦关键能力。本试题在考查基本概念、基本原理等必备知识的同时,突出实验探究能力的考查,从试题的应用性、探究性、开放性的特征来看,今天的生物学教学要以引导培养学生的探索性、创新性思维品质为目标。基于以上分析我们可以得出一些教学启示:

(一)创设情境,落实核心素养

新课标中提出生物学课程应高度关注学生学习过程中的实践经历,强调学生的学习过程是主动参与的过程,选择恰当的真实情境,设计学习任务,让学生积极参与动手和动脑的活动。

教师要在课堂教学中创设情境,通过矛盾性问题激发学生的认知冲突,让学生在冲突中发现、思考、分析和探究,构建重要概念。教师可以通过挑战性任务,驱动学生活动,发展关键能力。例如,在教学“神经系统的组成”这节内容时,教师可以用渐冻症患者霍金的视频作为导入,激发学生学习兴趣,进一步提问:霍金四肢健全为何会逐渐被“冻住”从而丧失运动能力?霍金机体受损的部位是哪里?运动神经元与机体运动存在何种关系?教师通过问题串引发学生思考,构建神经系统的组成概念。接着,教师设计活动,引导学生探讨学习新知。第一步,教师组织学生通过击鼓传球的方式,让学生上台进行“酗酒人说胡话”“杂技演员走钢丝”“植物人”“半身不遂坐轮椅患者”“面瘫患者”的情景表演,引导台下学生思考辨析,进一步巩固重要概念,并理解“结构与功能相适应”的生物学基本观念。第二步,教师普及知识:渐冻症学名肌萎缩侧索硬化,主要对上运动神经元和下运动神经元及其支配的躯干、四肢和头面部肌肉造成损伤,通过提问“什么是神经元”“神经元的结构特点”“神经元的功能是什么”引出神经系统的基本单位,组织学生通过观察对比人体各种细胞图片,总结神经细胞的特点。第三步,教师组织学生以小组为单位,利用编织线团,双面胶、红墨水、滴管等构建神经元的物理模型,开展探究神经元之间接受信息并传递神经冲动的活动,进一步提高学生的探究实践能力。最后一步,教师提出问题串:通过这节课你能区分神经病和精神病吗?渐冻症目前被临床医学鉴定为绝症,为解决这一医学难题你能做出怎样的努力?教师随即联系社会实践,培养学生健康生活的态度和社会责任意识,升华这节课的情感价值。

(二)隐性思维可视化,培养学生科学思维

科学思维是指在认识事物、解决实际问题的过程中,尊重事实证据,崇尚严谨求实,基于证据和逻辑,运用比较、分析、综合、建模等方法,进行独立思考和判断,多角度、辩证地分析问题。

教师在新授课中要注重引导学生对基础知识的理解和掌握,重视知识网络的构建,以图构建概念,迁移和运用重要概念。在习题讲评课中,教师要培养学生从题干获取信息,挖掘隐含信息,在材料分析中勾画关键词,并归纳解题方法和过程,提高解题效率。例如,在教学“发生在肺内的气体交换”一课时有这样一道练习题(如例1),每年学生的答题情况都很不乐观。

例1 某生物兴趣小组探究呼吸时肺内气压与外界气压差的变化,绘制如图4甲曲线;图4乙表示肺泡与毛细血管之间的气体交换示意图。下列相关叙述正确的是( )

A.图4甲中,B点表示呼气结束 B.图4甲中,曲线AB段的变化中胸腔容积变大

C.图4乙中,外界气体按照d方向出肺泡时,膈顶部下降 D.图4乙中,血液从1端流到2端后,由动脉血变成静脉血

教师可以组织学生在解题过程中,将题干隐含的信息挖掘提取出来,解题思路通过绘画的方式在黑板上进行展示,将隐性思维进行可视化梳理,构建思维模型,从而提高学生解题能力(如图5)。

(三)设计和改进实验,锻炼学生科学探究能力

科学探究是发展科学知识的方法和活动。对学生来说,掌握科学探究的过程性技能就是具有能够完成一个完整科学实验的能力,包括提出恰当的问题、作出假设、确定变量、说明如何处理变量,设计对照实验、实施实验、解释实验结果等。

教师要重视教材实验,在学生“最近发展区”的基础上做好教材实验的拓展延伸,从而深化所学知识,切实提高学生科学探究能力。如2013年人教版教材中探究“肺与外界的气体交换”实验,通过膈肌运动来探究吸气、呼气过程中肺容积的变化。但“呼吸运动造成肺内气压的变化”是这节课的教学难点,七年级的学生在未学习物理的基础上,理解“气体体积与压强的关系”这样的抽象概念是非常困难的。那么,如何将抽象概念具体化?教师可以组织学生利用塑料瓶、Y形导管、气球、橡皮膜、热熔胶、热熔枪、输液管、针筒等材料进一步设计和改进实验:第一步将呼吸运动模型进行组装;第二步用针筒向输液管内注入适量红墨水;第三步用热熔枪和热熔胶将呼吸运动模型与输液管进行连接组装,并将输液管固定成U形,且输液管左右两侧液面保持平衡。实验操作:用手向下拉橡皮膜,气球胀大模拟吸气过程;此时肺内体积变大,肺内气压变小,输液管中左侧液面上升,右侧液面下降。用手向上推橡皮膜,气球回缩模拟呼气过程;此时肺内体积变小,肺内气压变大,输液管中左侧液面下降,右侧液面上升。改进后的实验可以将呼吸运动造成肺内气压变化,通过输液管内左右两侧红墨水的移动具象化,实验结果更加具体直观,便于学生理解肺内体积与压强之间的关系,也提升了学生的科学探究能力。

(四)开展课内外相结合的跨学科实践,提升综合实践能力

新课标明确指出,要结合当地和学生实际,将跨学科实践活动和前六个学习主题的重要概念及学生活动有机地整合。如新课标中“概念7.2”提到“生物体的性状主要由基因控制”。在这一学习主题的“学业要求”中,指明“通过实例分析转基因技术对人类生产生活产生巨大推动作用”。在教学“基因控制生物的性状”这节内容时,教师可以创设“转基因荧光猴”这样的教学情境激发学生的学习兴趣。教师可拓展至昆明本地转基因实验室,如昆明理工大学省部共建非人灵长类生物医学国家重点实验室。实验室重点探讨人类生命发育理论,复杂疾病机理,开展干细胞、基因编辑等治疗方法的临床研究。学生可以自发组建兴趣小组。教师利用课后时间带领兴趣小组前往昆明理工大学生命科学学院参观转基因荧光猴、基因编辑食蟹猴实验室;引导学生在基因编辑技术的发展史,实验操作流程、实验动物的培养和处理、临床医学应用和延伸方面开展跨学科实践活动;采用课上和课下相结合的方式,让兴趣小组学生撰写实践研学报告在课堂上分享交流。教师可以通过多学科整合的教学方式,促进学生像科学家和工程师那样思考和探究,让课堂尽可能地接近真实的研究环境,鼓励学生多元化表达、发明和创新,在团队分工合作学习模式下,以学生为主体,自主完成发现问题到解决问题的过程。

初中学业水平考试不仅仅是对学生学科知识能力的考查,更是对一个人心理素质、意志品质、思维模式、语言表达等综合素养的全面检验。2024年云南省初中学业水平考试试题充分反映了新课程改革的方向,尤其重视理性思维和科学探究能力的考查。基于此,教师在今后的教学中要以培养学生的生物学科核心素养为中心,重视学生探究能力的提升和科学思维的培养。