核心素养下跨学科STSE综合实践教学探索

作者: 王婷

全球性气候变化是当今人类社会面临的严峻挑战。全球气候变化所导致的极端天气、海洋酸化、洪涝频发、生物多样性丧失等不仅危害生态系统的平衡,还威胁人类的生命与健康。在习近平生态文明思想的科学引领下,我国坚定积极推动绿色、低碳、循环发展的生产、生活方式,为全球可持续发展及人与自然生命共同体的建设贡献中国力量。塑料工业是温室气体来源增速最快的产业之一,在塑料劣化降解的过程中释放甲烷和乙烯两种强效温室气体。到2050年,塑料的排放量将达到全球碳预算的17%,由塑料产生的温室气体排放量可能超过560亿吨。在此背景下,探究塑料行业的绿色低碳发展路径,对我国“双碳”目标的实现有重要意义。

《普通高中化学课程标准》(2017年版2020年修订)中提出,STSE(科学·技术·社会·环境)综合实践选修课程学习主题,要求学生了解化学在解决环境问题中的重要作用、解决资源综合利用、建立环境和可持续发展的意识。《普通高中生物学课程标准》(2017年版2020年修订)提出,在生物学课程学习过程中,逐渐发展学生的社会责任核心素养,树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,形成生态意识。STSE教育指突出科学、技术、社会和环境之间相互关系的科学教育观,其目的是让学生基于社会背景认识科学本质并培养决策能力,最终形成科学素养。笔者以可降解高分子材料的绿色低碳发展路径为情境,将STSE理念渗透到人教版高中生物学选择性必修3“基因工程及其应用”跨学科实践教学中,着眼于社会生态可持续发展,帮助学生有效落实社会责任核心素养。

一、设计思路与教学目标

“基因工程”是人教版高中生物学教材选择性必修3第3章的主题。本章内容聚焦“基因工程赋予生物新的遗传特性”这一大概念,由基因工程的工具、基本操作程序、应用、蛋白质工程逐步递进,较为全面系统地介绍了基因工程这一在分子水平上对基因进行操作,在改变其原有遗传特性基础上增加新特性,获得新品种、新产品的复杂技术,以及利用基因工程进行基因修饰和基因合成,对现有蛋白质加以定向构建、改造的第二代基因工程。“合成高分子”是人教版高中化学选择性必修3第5章的教学内容,教材在介绍合成高分子基本方法的基础上,引出高分子材料的种类、结构、性质、合成路线及方法等。在“科学·技术·社会”栏目中,教材介绍为了消除“白色污染”,降低温室效应而研制出的微生物降解及光降解两类高分子材料。这些内容充分体现了化学的应用价值及对环境保护的作用,有助于学生树立解决资源短缺、保护环境的绿色低碳发展理念。

目前,废弃塑料的有效回收与再利用已成为全球性的研究热点,其中又以生物可降解材料为最热门的研究议题之一。这次的学习主题以大肠杆菌基因工程为研究领域,笔者引导学生设计一种基于有效分泌表达PET水解酶的大肠杆菌,实现基于大肠杆菌基因工程菌株进行PET塑料生物降解,借由真实情境帮助学生形成基本概念,掌握基因工程的技术与方法。通过本节课的学习,学生能够根据基因工程的基本原理科学地解释实验现象,设计、评估科学探究方案,参与讨论生态文明与环境污染等社会议题,从而发展科学思维,落实社会责任核心素养。

从新课标与学科核心素养出发,立足课标要求,同时依据学业质量标准细化评价目标,笔者制定了如下教学目标:能够针对塑料垃圾的降解与回收利用技术的研发以减轻“白色污染”这一真实情境,通过与同伴合作的形式,使用语言或流程图的形式,使用工程学“设计→合成→测试”的研究方法,尝试设计一条“生物降解高分子材料”基因工程基本途径;通过分析所给资料,归纳说明基因工程工具的功能与特性,明确基因工程的基本原理及操作程序,运用生命信息化理论解释生物遗传和生物信息传递的机制,最终实现“基因工程能够赋予生物新的遗传特性”大概念的构建;通过了解科学技术发展在生产生活中的应用及可能对环境造成的影响,认同人类的任何实践活动都要以生态系统为基础的生态文明理念,辩证地参与社会问题的讨论和决策,为“社会—生态/环境—经济”和谐发展提供解决方案,培养对自然和社会的责任感。

二、教学过程与设计意图

1.创设情境,导入新课

导入新课:塑料制品的使用为日常生活带来极大便利,其中聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料占全球聚合物总量的18%,是白色污染的重要来源。大量难以水解的饮料瓶、食品包装袋、农业薄膜PET塑料垃圾已经给全球生态系统造成沉重负担。虽然PET也可以通过化学方法水解成单体,但该反应过程效率较低,且通常需要高温和高压等反应条件。因此,如何大规模地对塑料垃圾进行降解与回收是亟待解决的课题。

在这一环节中,笔者播放“贵州省材料产业技术研究院科研团队开展可生物降解聚乳酸(PLA)地膜研发”的宣传视频,并请学生总结该团队研发生物降解聚乳酸(PLA)地膜的优缺点。学生组内交流后回答:“生物降解聚乳酸(PLA)在一定条件下可以生物降解,在不增加环境负荷的前提下解决了传统地膜不可降解的问题,但由于原料成本较高,故难以实现大规模推广示范。”

设计意图:通过引导学生观看视频、分析社会现实问题,教师引导学生了解生物降解高分子材料的科学价值及现实意义,感受攻坚克难、永不言弃的科学精神。教师通过新闻报道导入新课,介绍生物降解塑料并逐步替代传统塑料是解决白色污染的有效途径之一,为学生后续学习基因工程如何运用于生产实践作铺垫。

2.发现问题,激发兴趣

“为实现我国生态文明建设践行绿色发展理念,科研人员长期致力于开发新型可降解聚合物以替代传统塑料。但现有应用较广泛的生物降解高分子材料存在性能和应用局限,生产成本、机械性能等问题始终制约着行业发展。”在这一环节中,笔者通过介绍生物降解高分子材料的发展现状,为引导学生后续构建生物降解微生物合成高分子作铺垫。接着笔者提问:“通过分析资料,如果请你开发一种具备高新性能的生物降解高分子材料,你认为设计方案应满足什么条件?”

通过小组讨论,方案设计应满足以下几个方面:

(1)这一高新性能的高分子材料可在自然环境中实现完全生物降解,且不产生有害产物加剧环境污染。

(2)开发所涉及的实验材料来源较广泛,加工过程应具备易操作性、易检验性,并且可以大量制备。

(3)从经济的角度考虑,所开发的高分子材料应具备成本低廉的优点,利于市场推广。

设计意图:为了解决“白色污染”这一真实社会环境中存在的问题,基于项目式学习法(PBL)进行教学设计。首先,教师介绍目前各种生物降解材料,使学生对高分子材料学科研究前沿有初步了解。其次,教师通过比较各材料的优势与局限,推动学生参与解决现实世界中塑料污染的环保项目,旨在让学生在规定时间内分组开展项目探究。最后,学生通过讨论方案设计中的注意事项回顾本章所学的重组DNA技术的基本工具及基因工程的基本操作程序中的重点内容。

3.小组合作,构建方案

在这一环节中,笔者以开发降解PET塑料的基因工程菌的基因工程项目为情境进行设计,通过介绍一种PET降解酶相关知识,一步步引导学生思考如何运用基因工程技术路线构建基因工程菌,以期实现对PET塑料的高效降解。

笔者提供呈现生物学事实情境的资料卡片,引导学生回顾基因工程载体的构建条件及将目的基因导入基因工程菌的操作程序。

资料卡片1:自然界中存在着如黄粉虫、蜡虫、枯草芽孢杆菌、尖孢镰刀菌等能够降解PET塑料的生物及微生物,但降解速度缓慢,难以大规模投放生产。为此,研究人员根据需求构建了基因工程微生物,以期实现PET塑料的高效、快速降解。

资料卡片2:目前已经发现许多的PET水解酶,这些水解酶绝大多数都是角质酶,少量为脂肪酶,但是活性都较低。水解酶攻击PET中的酯键,将PET降解,其产物均属于对环境无害的物质,所以PET的生物降解符合绿色环保要求。

笔者引导学生复习限制性核酸内切酶、DNA连接酶、基因载体等基因工程基本工具的发现与应用,并提出相关问题:

①基因工程微生物需具备哪些特征?

②基因工程基本操作程序主要包括哪些步骤?

③如何将目的基因导入基因工程菌细胞?

学生分析资料信息,并以小组合作方式展开讨论。在问题驱动下,学生回顾基因工程“获取目的基因→构建基因表达载体→导入目的基因→检测和鉴定目的基因”的基本操作流程,了解基因工程菌培养需具备简便、繁殖能力强、便于高密度培养的特征。

设计意图:通过思维深度层层递进的问题串设计,教师将真实情境贯穿于STSE教学,并在设疑引思的过程中发展学生的科学思维,并在“需求分析→技术反思→技术原理→技术建构→技术系统”这一流程中培养学生的工程思维、技术思维,综合运用并有效集成生物学、化学、环境科学等知识解决工程实践问题。

资料卡片3:研究人员通过蛋白质数据库和宏基因组筛选出许多具有降解PET能力的酶,如Sulaiman从叶枝堆肥宏基因组的质粒库中筛选的角质酶LCC,这种酶是目前已知对PET降解率最高的天然酶,温度活性范围是30~80 ℃,最适温度为70 ℃。

设计意图:教师以资料为背景,引导学生得出基因文库的概念、种类及区别,同时,启发学生运用生物进化理论分析为什么基因组文库中只有部分基因可以在物种间进行基因交流。之后,教师又简单介绍原核基因与真核基因的差异,同时强调对于在宿主菌内进行目标酶的重组表达这一过程来说,除了表达载体的构建外,温度和诱导时间的控制也十分重要。

资料卡片4:通过基因合成方式,获得PET水解酶(PETase)分泌型常表达单元,获得重组质粒。进一步,将重组DNA质粒导入宿主菌Escherichia coli DH5α菌株中,即得PET塑料降解基因工程大肠杆菌菌株。

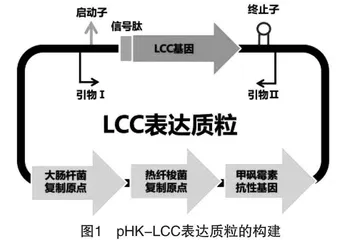

资料卡片5:以大肠杆菌DH5α菌株为宿主构建重组质粒pHK-LCC,用于在热纤梭菌DSM1313中表达LCC,如图1。编码成熟LCC蛋白的基因LCC是用优化的编码序列合成的,以适应热纤梭菌的密码子使用,合成热纤梭菌的构建体或基因组以DSM1313为模板,按照重叠PCR原理将其连接在一起作为完整构建体。所有扩增实验均使用通用PCR条件,包括3分钟96 °C的预变性步骤,35个反应循环,并在72 °C条件温度下完成5分钟的延伸步骤,构建成功的质粒置于-20 ℃温度下保存以供进一步实验。

根据以上资料信息,各学生小组开始设计方案。

图1 pHK-LCC表达质粒的构建

设计意图:依据学生思维认知特点,教师逐级出示深度递进的情境性资料,为学生科学探究过程构建情境主线,使其掌握表达载体构建这一基因工程的核心步骤,逐渐明晰质粒在基因工程中的作用与内涵。以科学论文中的科研资料为载体,教师在教学与真实生活间建立起桥梁,提升学生科学思维品质,深化学生对科学、技术、社会和环境相互关联的理解。

4.同伴互评,完善方案

在这一环节中,首先,各组学生代表介绍本小组设计的项目流程并上台展示成果,其余各组讨论后进行可行性分析并给予评价,如某小组设计的项目流程如图2所示。

设计意图:各学习小组合作探究,在问题驱动下构建开发降解PET塑料的基因工程菌的基因工程项目流程。通过组内与组间相互补充、完善方案、互相反馈,学生的学习动机得以增强,同时,提高了交流能力,促进了知识的生成与共享。

5.关注热点,夯实基础

教师引导学生总结基因工程的主要操作步骤,并利用多媒体展示原创题目,题目以新型的PET生物回收工艺为情境,考查目的基因的检测与鉴定、蛋白质工程的基本原理等必备知识。在通过习题检测学习效果的过程中,学生对基因工程项目涉及的原理和技术都会有更系统、更深入的理解和认识。