核心素养导向下小学语文教学中小组合作学习的应用策略研究

作者: 李方园

摘 要:语文新《课标》立足素养指向,注重学生自主、合作、探究等能力的培养,因此小组合作学习在教学中显得更重要。但是,长期以来,小组合作学习在教学过程中存在定位不清、组织不科学、评价不完善、学生积极性不高等问题。为此,笔者从内容设计、组织建设、形式打造和评价策略等方面入手,探寻提高小组合作学习有效性的实施策略,促进学生综合素养的提升,以提高教学效果。

关键词:核心素养 小学语文 小组合作学习 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2025.01.017

小组合作学习是指学生通过小组合作的形式开展学习与讨论,完成教学任务与目标,提升自主、合作、探究等能力的学习方式。小组合作学习一直以来都是语文教学中提倡的学习方式,也是学生核心素养发展和综合能力培养的有效途径。

一、问题聚焦:小组合作学习遇困境

(一)公开课“宠儿”,常规课“稀客”

通过教师访谈,笔者发现多数教师认为小组合作学习是一种“哗众取宠”的表演形式,在公开课上进行小组合作学习可以丰富课堂形式,体现以生为本的理念。而在常规课中展开小组合作学习不仅费时、费力,还不能收到预期的效果,反而成了部分学生“浑水摸鱼”聊天、休息的时刻,于是采用教师直接讲授或者学生独立思考的形式代替了小组合作学习。

(二)教师组织不充分,形式化严重

由于教师组织不充分,多数小组存在编组不合理的问题,各组之间差异较大。由于小组合作学习多由临近几位同学组成,忽视了学生能力、性格、水平的差异,导致有的组中优等生多,小组合作学习的展示交流思路清晰,但容易出现优等生“唱独角戏”的情况;而有些组则缺少有组织能力的同学,整个小组合作学习期间效率较低,不能完成学习任务。

此外,小组合作学习存在分工不明的问题。在公开课《青蛙卖泥塘》的观摩中,笔者发现教师提出“四人小组分角色表演”的小组合作学习任务时指向不明确,教师没有对如何分角色、演绎要求进行明确,以至于小组合作环节缺乏秩序,多个组把大量时间浪费在角色分配讨论中,最后各组的演绎内容也有出入,本该是课堂的“高潮”,却陷入了“低谷”。

(三)学生参与面较小,积极性不高

由于小组学习任务往往具有一定难度,教师最后只会请几个较为优秀的同学来展示交流,其他同学难以有展现自我的机会,参与面小。久而久之,很多同学在小组合作学习时产生依赖心理,寄希望于组内优秀同学,丧失了参与小组合作学习的积极性。

(四)教师评价单一,体系待完善

调查中,有学生表示教师对于小组合作学习的成果缺少评价。每次小组合作学习结束,教师通常以个别组的展示作为点评,而其他没有被选中展示的小组就失去及时得到点评的机会。

另外,教师的点评方式往往比较单一,经常以整个小组的学习成果或具体表现作为评价依据,忽视了小组合作学习中个人的认知水平和能力发展,从而导致小组合作学习点评不具体,不能真正促进学生的个性化成长。

二、小学语文教学中小组合作学习的应用策略

(一)深化小组合作学习任务建构

1.立足单元任务群,紧扣语文要素

统编版教材每个单元的语文要素十分清晰。小组合作学习的任务应立足本单元的语文要素,对单元的重难点进行深入研究,才能发挥出小组合作学习在落实教学目标中的作用,而不是展示课中的“哗众取宠”。

例如,在四年级上册第二单元《呼风唤雨的世纪》一课中,教师可围绕“阅读时尝试从不同角度去思考,提出自己的问题”这一语文要素采取螺旋上升、逐级递升的形式展开小组合作学习。首先,通过自读提出问题,接着组内交流自己的问题,整理问题清单,最后筛选出对理解课文最有帮助的问题,在这个交流过程中能更快发现问题种类的不同。立足单元任务群,紧扣语文要素,才能发现真问题,引起真思考,展开真讨论,进行真活动,从而变“公开课表演性”的小组合作学习为常规课中落实语文要素的助力。

2.贴近学生最近发展区,把握合作时机

新《课标》指出,语文课程要遵循学生身心发展规律和核心素养形成的内在逻辑,注重阶段性和发展性。因此,教师应把握开展小组合作学习的时机,小组合作学习任务的构建要贴近学生的最近发展区,能够让学生通过小组合作学习实现“跳一跳,摘桃子”。

对于较难理解的学习内容,可以采用小组合作学习的形式。如《母鸡》一课中,教师提出“老舍对母鸡究竟是讨厌还是喜欢?”时,学生仅凭个人的理解难以有全方位的体会,为此,可以采用小组合作学习的形式。

对于学习容量过大的学习内容,也可以采取小组合作学习的形式。课堂时间有限,面对复杂而量大的教学内容,通过小组分工学习可以提高效率。如《小英雄雨来(节选)》篇幅长,内容多,在尝试概括小标题时学生往往会花费大量时间,采用小组分工协作学习的方式,组员每人负责理解一部分内容并列出标题,再通过组内交流发表见解和看法,从而提高学习效率,更快更好地理解课文内容。

(二)优化小组合作学习组织建设

1.科学分组奠定基础

科学分组是小组合作学习能够顺利展开的基础,教师应立足具体的班情、学情,探索适合本班学生的小组合作学习模式,进行科学分组。

首先,可以改变原来座位就近或学生自愿结合的分组原则,把座位、个人意愿变成小组分组的参考意见。第二,教师可以综合考量学生各科的学习能力、兴趣爱好情况、性格特征、性别等方面,制定同组异质,异组同质的分组原则,使学生在相互合作中互相促进。第三,该学习小组的打造不仅要参考学生的语文学习水平,更要从学生自身出发,综合考量该生在各学科之间的优势和劣势,各科小组合作学习都可以以此为基础展开。此外,还可以由小组商定组名、小组口号,提高小组凝聚力,进一步提高小组合作学习的有效性,促进学生自我赋能。

2.合理分工提高效率

在小组合作学习实施之前,教师需要根据学生的能力与表现,并从学生个性、能力入手,结合学生的优势和劣势,将具体工作分派给学生,实现“各司其职”的小组合作学习。每组设置一位小组长,组织本组学生进行有效学习;设置一位记录员,记录小组探究、讨论的情况;设置一位发言人,负责进行小组汇报;设置一位评价监督员,和组长一起对组员进行评价。在一定时间后,当组长、发言人等已具备了一定的能力后,就要因生制宜进行职能更换,促使学生各方面素养得到锻炼和均衡发展。

例如,在学习《一个豆荚里的五粒豆》这篇课文时,教师布置了“小组交流自己提出的问题,并仿照问题清单整理大家的问题,说一说有什么发现”的学习任务,这一学习任务内容量大,环节步骤较多,在小组合作学习期间就需要组长、记录员、发言人乃至评价监督员的共同参与,才能将小组合作学习的作用发挥出来,否则就有可能陷入小组“一窝蜂大讨论”之中。

除了这种职能分工,教师也要因课制宜,改变分工模式。例如,在分角色演绎故事时,可以采取数字编码形式,规定每组的1号同学、2号同学、3号同学分别扮演不同角色。

(三)丰富小组合作学习形式

形式多样、有趣、生动的形式是学生合作学习的动力。教师在教学中,可以根据教材,丰富小组合作学习的形式,激发学生小组合作学习的兴趣,调动学生小组合作的内驱力,促进学生的合作共赢。

1.讨论式合作学习

以小组为单位讨论探究问题是最常用的小组合作学习形式。教师应贴近学生思维发展水平,提出难度适中的问题,切实激发学生讨论交流的热情,使学生调动思维,敢于表达观点,在小组讨论中和班级交流时碰撞出智慧的火花。

在讨论探究式小组合作学习中,教师要对讨论时间进行把握。讨论的内容要与学习内容紧密相关,而且要兼顾小组各个成员的认知水平,尽量让每个学生都能够围绕讨论内容发表个人观点或者建议,使学生乐于投入合作学习与交流中。

2.表演式小组合作学习

表演式小组合作学习更具趣味性,能激发学生的学习兴趣。统编教材中“分角色”语文要素贯穿于学生学习的每个阶段,从低年级的“分角色朗读课文”到高年级的“分角色演一演故事”等体现了思维能力的梯度发展。

在小学语文教学中,以小组为单位,围绕文本开展分角色朗读或表演,扩大了小组合作学习的参与面,人人都有机会参与活动,从而由浅入深体悟文本、触摸文本的内核,语言表达能力也得到提升。

3.实践式小组合作学习

语文实践活动不仅可以整合知识,激发学生学习语文的兴趣,还能激发学生的潜能。因此,贴近学生生活的实践性小组活动也是丰富小组合作学习的重大途径。

基于统编版教材的编写特点,教师不仅可以深入研究文本,设置活动性的小组合作学习任务,还可以将小组合作学习拓展到课外。综合性学习板块是进行课外小组合作学习的良好载体。例如,在四年级下《合编小诗集》这一综合性学习中,教师可以将课堂小组合作学习与课外小组合作学习相结合,在课堂上学生可以通过讨论合编小诗集的方法和注意事项,并明确每一次诗歌收集的主题。课后,按照小组的形式展开诗集的收集和编写,最后进行小组诗歌汇报表演。

(四)完善小组合作学习评价机制

多元有效的评价是对小组合作学习效果的评价,也是不断激发学生的学习兴趣和内生动力的良好途径。小组整体性、组间竞争性、组内个体性的评价模式可以不断激发学生的学习内驱力,使学生的学习能力与素养得以提高。

1.小组整体性评价与指导

开展小组合作学习期间,教师应找准自己的定位,进行适时指导。教师既不能成为一言不发的“旁观者”,更不能成为包办一切的“主导者”,可以更多地担任陪伴者或监督者的角色,在恰当的时候进行点拨。

而在小组合作学习结束时,教师应给予小组整体性评价,及时点评,确保学生的交流有质有量。小组的整体评价内容主要分为过程性评价和结果性评价,围绕小组是否进行了有序、有效的探究,小组成员是否各司其职分工明确,是否有专人负责记录、汇报等,通过综合性的观察与评价给予指导。同时也能让学生在教师的及时评价中获得正向引导,使其更乐于投入合作学习中展示才能。

2.小组间竞争性评价

除了对小组进行整体性评价,对不同小组之间的评价也不可缺少。通过关注各组在小组合作学习中的过程性表现和成果呈现,可以进行组间竞赛,肯定每组的优势和不足,从而促进小组合作质量的提高。例如,用奖励积分等方式对小组间的合作学习进行评价,参与汇报的小组可以加积分,小组合作学习认真高效可以加上积分,诸如此类,最后根据小组积分进行表彰与鼓励。

3.小组内个体性评价与激励

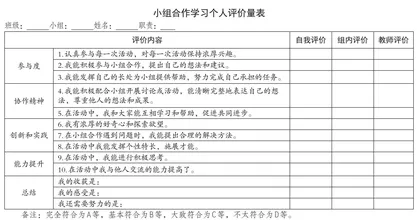

学生是小组合作学习的主导者,小组合作学习的教学目标围绕着学生的学习活动而展开,所以,教师也要重视学生的个体性评价。可以借助小组合作评价量表,在合作过程中开展自我评价、生生互评和教师评价,引发学生的自我评价和反思。小组合作学习评价表可以做好对学习过程的归因,从而促进学生反思性思维的发展。

参考文献:

[1] 索焕云、胡龙翔《“双减”政策下小组合作学习在小学语文课堂教学中的应用》,《科学导报》2023年第3期。

[2] 杨言芳《小学语文教学中小组合作学习的应用策略》,《新课程》2022年第43期。

[3] 刘祖欢《立足小组合作 构建问题支架——小学语文提问策略单元教学探究》,《中小学教学研究》2022年第6期。