核心素养导向下高中历史课堂教学评价策略探究

作者: 杨悦颖

摘 要:在新课程改革背景下,普通高中历史教学评价以提高学生的历史学科核心素养作为依据,同时注重多维度评价,落实立德树人的根本任务。依据课标学业质量水平要求,在实际的教学实践中,教师通过设计核心素养水平划分和学生学习评价量表,提出历史教学中可能遇到的教学评价问题,并加以解决,进而有效促进历史学科核心素养培育的有效落地,实现学生的全面发展。

关键词:核心素养 教学评价 高中历史 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.06.049

《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中提出“制定学生发展核心素养体系”。培养和提高学生历史学科核心素养作为此次高中课程改革的核心与教学新理念。“双新”背景下,普通高中历史课程将引导学生通过历史学习逐步形成具有历史学科特征的正确价值观、必备品格和关键能力。基于新《课标》和新教材的推广使用,新型中高考模式的普及,教师要进行教学目标的确定、教学内容的编排,教师要始终重视发展学生历史核心素养这一核心任务,达成历史学科立德树人的新高度。具体来说,“历史学科核心素养是历史学科育人价值的概括性、专业化表述和集中体现,是知识、能力、方法、情感、态度和价值观的整合与提炼,是学生在学习历史知识的过程中逐步形成的、在解决真实情境中的问题时所表现出来的带有历史学科特征的正确价值观、必备品格与关键能力”。

新课程基本理念中,课程实施方面要“进一步改进教学方式、学习方式和评价机制,将教、学、评有机结合,促进学生的自主学习、合作学习和探究学习,提高实践能力,培养创新精神”。指向以历史学科核心素养为纲的“教—学—评”一体化是新课程改革的一大特点。新《课标》强调:“历史教学评价应以历史核心素养为纲,注重对学生历史学科核心素养五个方面的发展状况进行综合评价。同时从多维度进行评价,注重课堂学习评价和实践活动评价的有机结合,注重形成性评价和终结性评价的有机结合,注重量化评价和质性评价的有机结合,注重评价主体的多元化和评价方式的多样化。”评价的多元化、主体化和开放性成为评价的新理念。这就要求教师要改变在以往教学中过分关注知识和标准答案的习惯,注重多维度评价。注重过程性评价和学生发展评价;改变单一的教师评价和纸笔评价,注重课堂学习评价和实践活动评价的有机结合,注重量化评价和质性评价的有机结合。

一、核心素养角度的教学评价水平划分

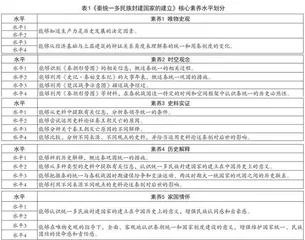

核心素养导向下的高中历史课堂教学评价,就是以历史学科核心素养为导向的历史课堂教学评价。这就要求教师首先要充分理解五个核心素养的内涵,明确历史学科核心素养的水平划分,其次,通过形成性评价和总结性评价的信息综合分析学生历史学科核心素养的发展水平。在新《课标》的附录部分,提供了核心素养角度的教学评价水平划分参照和评价案例,为教师进行核心素养视阈的历史教学评价提供了“范本”。在“附录1历史学科核心素养水平划分”中,教师将历史学科核心素养中的每个素养都进行了不同水平的划分。笔者尝试对《中外历史纲要(上)》的第3课《秦统一多民族封建国家的建立》进行教学设计以及核心素养水平划分。(见表1)

在设计核心素养水平划分时,有以下几个问题:首先,高中历史教师结合新《课标》中的内容要求和自身的教学设计立意,针对课程内容的不同进行不同的评价水平划分。即一课一评价,同课异评价。但是,在设计评价水平时,教师对历史学科五大核心素养内涵的理解会很大程度影响评价的设计水平。其次,在倡导多元主体评价的方式下,学生是否理解划分的水平是值得注意的一个问题。

此外,教师要注意以史料实证素养为评价导向和以历史解释素养为评价导向的差别。胡利利教师将其区分为:“以史料实证素养为评价导向的要注意对史料类别的分析与认识。即书报、实物、影像等不同史料作用与功能体现;掌握史料价值的要求,即一手直接材料与二手间接材料的区别与联系;同时特别强调‘论从史出,史论结合’对学习历史知识的重要性和指导性。而以历史解释素养为评价导向的要注意对解释态度的把握,即解释必须以科学、真实、合理为原则。坚持实事求是、一分为二,公平公正的态度和方法,做到妥善处理好历史表象与历史本质的关系,历史过去与今天现实的关系。”

二、学生发展角度的评价量表设计

新《课标》强调从多维度进行评价。在学生的学习过程中,教师一方面需要根据学生的学情设定发展性评价指标进行课堂学习评价;另一方面,学生在进行相关实践活动时,教师既要进行全程“旁观式”记录,又要在实践活动中进行积极引导,促进学生发展。此外,教师要注重形成性评价的动态评价过程。在课堂教学过程中及时获得反馈信息,调整教学策略,完善教学过程;关注学生阶段性学习的目标水平,寻找学生表现和目标要求之间的差距。注重评价主体的多元化,教师评语、学生自评、同伴互评、家长评价都可以从多角度呈现历史学科的核心素养水平。

为更好地开展课堂学习评价,促进学生发展,使评价更具有普遍性,许多教师进行了评价量表设计的有益探索,将学生学习活动中可以具体量化的指标进行量化,以便对课堂教—学—评进行多维观察和分析,为历史学科核心素养培育提供依据。通过评价量表,教师可以对学生历史学科核心素养的呈现水平进行多方面评估。笔者尝试进行了学生学习评价量表设计。(见表2)

在学生学习评价量表的学习结果评价部分的设计中,笔者参考了《基于学生核心素养的历史学科能力研究》中“历史学科能力表现水平的划分”。实践应用、创新迁移和价值判断对应历史学科核心素养中的正确价值观、必备品格和关键能力。学习过程部分主要是引导学生全员、全过程参与历史课堂教学和掌握学习方法,实现了过程评价和结果评价的结合。评价标准语句简单凝练,力求学生理解和评判。该量表中力求评价主体多元,从个人自评、小组互评、教师评价三个角度来提高学生课堂学习评价的全面性和客观性。

量表的设计和实施具有普遍性,但也不能忽视评价的“质性”分析。由于教学中量化评价的数据客观性易受到人为因素影响,因此,对教学评价进行“质性”分析就显得较为重要。这就要求学生对评价获得的资料进行进一步加工处理,如分类、归纳、综合等方法,真正做到量化评价和质性评价的有机结合。

教学评价的设计与日常教学经验具有较强的关联性,教学经验的缺乏会对教学评价产生一定影响;此外,教学评价的设计需要教师耗费一定时间和精力,根据学情和教学设计不断更改和完善,不可照搬照抄。在获得评价后,教师还需对评价资料进行分析处理,对于教学任务较多的教师来说是一个不小的挑战。

针对教学评价的落实,教师也可以对历史教学评价进行评价,设计对历史教学评价的评价指标。例如,教学评价的取向是否正确?是针对学生的发展、学生知识的获得、教师的发展还是师生共同发展。教学评价的目的、方式、主体、策略是否实现了多元化?是否真实地多角度、多方面、多侧面进行考察。评价过程是否真实有效?教师进行评价操作时是否符合科学的规范,试卷的命题、填写和记录是否具有科学性,是否符合学生发展的角度等。

新课改背景下的课堂教学活动,教学方式、学习方式、评价方式都需严格围绕历史学科核心素养进行。无论是制定不同层面的课堂教学评价量表,还是结合历史教学设计进行具体内容的历史核心素养水平划分,最终都是要优化教学环节,实现“教—学—评”一体化,促进学生成长、教师专业发展和质量提升,落实立德树人根本任务。

参考文献:

[1] 梁日婷《〈中外历史纲要下〉历史图片在教学中的应用研究》,牡丹江师范学院2022年硕士论文。

[2] 胡利利《构建高中历史教学评价新体系——以历史学科核心素养为导向》,《科教导刊》2017年第15期。

[3] 郑林《基于学生核心素养的历史学科能力研究》,北京师范大学出版社2017年。

[4] 侯桂红《中学历史教学设计及评价》,北京师范大学出版社2016年。

(杨悦颖,1996年生,女,汉族,湖北孝感人,二级教师,硕士研究生)