情感朗读在小学语文课堂中的价值及开展策略探究

作者: 张金凤

摘 要:贯彻“以读为本”的教学理念,重视情感朗读在小学语文课堂的价值,树立良好的教学思路,是提升小学生语文核心素养的关键策略。基于此,文章分析情感朗读在小学语文课堂的价值,分析当前情感朗读开展过程中的困境,并指出相应的教学策略,以提高朗读在小学语文课堂的应用价值,促进学生综合素质的提升。

关键词:情感朗读 小学语文 听说读写 朗读技能

小学语文的“听、说、读、写”是四位一体的,在新的教学理念指引之下,朗读作为重要的基础教学技能,受到了前所未有的重视。大多数语文教师在开展朗读教学时,仅仅是让学生大声地读,有滋有味地读,或者是强调一些外部的动作,让学生摇头晃脑地读。但实际上,这些朗读并不带有情感,也并不能够真正调动学生的情感,反而使朗读成为学生的负担,影响了学生的兴趣。如何培养学生在朗读当中的情感和技巧、把握好朗读的技能、丰富朗读的情感属性、增加学生的情感体验,这一问题值得深思。

一、情感朗读在小学语文课堂中的价值

语文课程标准对于小学情感朗读的价值进行了充分肯定,教师按照该课程标准设计课堂活动,就需要让学生了解语文知识背后所蕴含的情感态度和价值观,而语文情感朗读在这方面有不可忽视的作用。

首先,情感朗读能够整体提高学生的语文素养,让学生带着感情去理解课文内容,领悟到小学语文知识背后的情感价值,了解其背后蕴含的人文理念。

其次,情感朗读能够培养小学生积极主动的思维习惯,丰富学生的情感活动,让学生在主动朗读的过程当中深刻理解语文课本背后所蕴含的人生哲理,对这部分内容形成一定的感悟。

最后,朗读本身就是一种传达内心活动的方式,学生通过这种路径抒发内心的情感,表达自己的体验,思维会有所触动。

因此,情感朗读不仅能够提高学生的语文学习能力,提升学生的语文成绩,还能让学生感受美,享受美,体验美,理解美,进而主动地去创造美。

二、小学语文课堂开展情感朗读的困境

在小学语文课堂上,教师评价学生情感朗读的状态,通常只是采用有感情或没有感情这样简单的标准,但实际上,学生并不能够得到良好的引导,对于情感朗读的停顿节奏语调也没有统一的认知。究其原因,主要是以下三方面。

(一)缺乏情感朗读的有效标准

当前小学语文课堂对于情感朗读的标准通常是“有情感”或“没有情感”。但这种笼统的标准实际上并不能够让学生清晰地感觉到。很多教师都认为情感是无法指导的,因此放任不管,导致学生在探索的过程当中出现了一些错误的技巧,例如对应用哪些重音、哪些停顿来表达情感模糊不清,形成了一些错误的范式。这种情况并不利于学生真正体会文章当中的内容,朗读也就失去了意义。教师缺乏对学生实质性的指导,学生朗读完全凭心情,教师的评价也完全跟着自己的感觉走,因此课文朗读开展得并不顺利。

(二)情感朗读过于泛化

情感过于泛化并不利于对学生开展精准的指导。课文中蕴含着哪一方面的情感?又如何表达?实际上是非常精准的问题,在朗读课文时,教师都会对学生进行提问——你有什么样的感受?但是学生却很难将自己的这种感受朗读出来。例如,在学习《狼牙山五壮士》这篇课文时,学生回答自己阅读完感到很感恩,但是语调上有什么变化,重音又有什么不同?怎样能够表达感恩的情绪,教师却并不能够给予学生更加精准的指导。一些教师模式化地将声音大认为是感情饱满,将抑扬顿挫认为是情绪起伏变化,这种情况导致了学生朗读课文时的机械化和刻板化。

(三)情感朗读浮于表面

小学课堂中开展的情感朗读实际上是非常个性化的,但是当前的课堂走向却是拿腔拿调。一些教师和学生片面认为煽情化的、感人至深的才是情感,而浑厚的、逻辑清楚的、圆融有力的、平稳克制的就不属于情感。不同类型的文章实际上有各自内在的情感基调,朗读时需要基于这种基调去追求朗读的精彩。但目前的情感朗读却背离了文字的基调,片面强调语调的高低起伏和抑扬顿挫,实际上并不利于学生真正体会文章的内在情感价值。

三、小学语文课堂开展情感朗读的对策

在小学课堂组织正确的情感朗读,需要培养小学生朗读的科学意识,让学生真正体会到情感朗读带给自己的内在价值,引导学生科学地看待自己的语文学习过程,深入研读文本,把握不同文章的情感基调,从而给予学生更加精准的指导,真正提高学生的朗读水平。

(一)完善情感朗读的评价体系

教学评价影响着学生的学习方向,也影响着课堂的组织效率,教师在进行情感朗读教学时,需要不断完善目前的评价标准。

第一,在教学时可以开展嵌入式的评价,根据学生完成的朗读任务,进行目标分解,让学生每朗读一小段课文,都能够可检测、有针对性地获得评价。教师在教学的过程当中需要在每一个环节对学生的情感朗读过程进行实时监控,并根据学生朗读的结果,改进自己的教学策略。例如,对于一些朗读过于平淡的学生可以给予其情感方面的调动,对于一些朗读过于浮夸的学生可以给予其逻辑方面的指导,帮助学生提高朗读水平,这种嵌入式的评价标准体系,让学生真正能够带着任务去朗读,实现“教—学—评一体化”的课程效果,促进学生的学习水平提升。

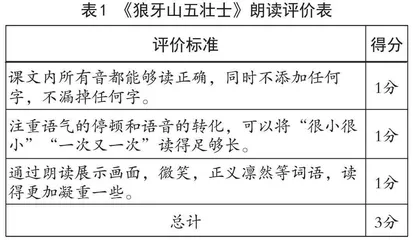

第二,教师在进行情感朗读课程体系和评价体系构建时,需要针对教学目标将朗读目标进行一一拆解,让标准更加可识别和感知,学生能够结合自己的需求情况进行拆解。例如表1所示,对《狼牙山五壮士》这篇课文进行朗读评价,需要建设三个等级的评价标准。

从表1当中内容可以看出,嵌入式的评价标准需要贯穿学生朗读的始终,教师需要聚焦学习情境和学习任务的完成情况,让学生每完成一个小段都能获得一定的成就感,加深学生在情感朗读过程当中的一系列体验。

第三,完善教学评价系统,教师还需要让学生主动地去探索,通过情感朗读来完成自己的评价过程。这个过程当中,教师评价、学生自评和学生互评需要层层递进,每一个标准都有清晰的任务和目标,这样才能真正带动起整个课堂的情感朗读活力。对小学语文情感朗读进行评价的关键在于了解评价目标、选择评价指标,对于评价的内容做出梳理:1.了解评价目标:明确评价的目的是什么,是为了促进学生情感表达能力的提升还是为了了解学生对文学作品的理解和情感体验。2.确定评价指标:根据评价目标确定评价指标,如语音语调的准确性、情感表达的生动性、节奏掌握的准确性、语言流畅度等。3.设计评价项目:根据确定的评价指标,设计相关的评价项目,教师可以结合小学语文教材或文学作品,编写适合小学生朗读的文本或句子,让学生进行情感朗读,并在朗读完毕后根据指标进行评价。4.评价标准的设定:为每个评价指标设定具体的评价标准,以便能够对学生的表现进行量化评价。例如,对于语音语调的准确性,教师可以将评价标准分为优秀、良好、一般和不足四个等级,对于情感表达的生动性可以分为五个等级,如非常生动、生动、基本生动、不够生动和不生动等。5.评价方法选择:根据评价项目和评价标准的要求,选择适当的评价方法,如观察记录法、量化评分法等。教师可以通过观察学生朗读时的表情、动作、声音的情感表达等来进行评价。6.评价结果的分析和反馈:根据评价结果,对学生的表现进行分析,发现问题并给予及时的反馈。教师可以通过编写评语、给予奖励或提出具体的改进建议等方式来反馈学生的朗读表现。这样的评价过程有助于促进学生情感表达能力的发展,提高学生的语文素养和情感认知水平。

(二)树立朗诵本体意识,精细化引导

教师在对学生进行指导时,需要更加注重细节,避免流于表面,落于俗套。

一方面,教师要关注学生在情感朗读时的个体差异,给予学生更加精细的评价。例如,在《呼风唤雨的世纪》这类课程的情感朗读过程中,一些学生读语调比较平淡,感触不深,教师就可以让学生更加关注文本当中的标点符号,尤其是发现课文当中的顿号,这些顿号会引导学生在语速和语调上进行调整。通过这种细节化的指导,让学生通过分析标点符号,把握好背后的情感,展现出这个文本背后所蕴含的时代变迁、大义凛然和人物身处其中的坚定。在导入部分,教师可以通过播放一段录音或是播放一段视频来导入,引起学生对《呼风唤雨的世纪》这篇文章的兴趣,让学生去感受音频或是视频中表达出的情感。教师可以以问题的形式导入,例如,“你有没有遇到过让你非常感动的事情?”或是“你有没有遇到过一个人,在你困难的时候默默地帮助你?”向学生简要介绍《呼风唤雨的世纪》这篇文章的背景。教师可以通过一段短视频或是图片展示来引发学生的好奇心,让他们对这个故事有所了解与期待。学生可以轮流朗读文章,要求他们用自己的语调和情感去诠释文章中的每一个字。教师也可以示范一次朗读,让学生能够模仿教师的语调和情感。通过问题的方式引导学生去思考文章中表达的情感是什么?例如,“文章中的人物感受到了什么样的情感?”或是“你接触到了作者传递的情感有哪些?”教师要引导学生从文字中寻找到对应的细节,例如描述环境的词语、描述人物的动作等,思考这些细节中传达的情感。教师要注重情感方面的影响和引导,让学生通过小组讨论的形式,将他们对这篇文章中的情感进行总结。每个小组可以选择一位代表,向全班展示他们总结的情感,并讲述他们是如何找到这些情感依据的。在课程结束的部分,教师通过学生的朗读表演,能够让全班感受到情感朗读的魅力,鼓励学生将情感朗读运用到日常生活中,用自己的声音去表达情感。

另一方面,教师在情感朗读时可以采取问题导向和任务导向的教学方法,让学生掌握更多个性化表达的技巧。例如,一些学生的声音比较洪亮,那么在读到一些感情饱满的片段时就会有自己的优势,教师可以将这些文章给这样的同学来进行朗读;而有一些学生逻辑思维能力比较强,内在的表述非常顺畅,就可以朗读议论文等。学生在朗读之后也可以进行相互之间的交流和评价,各自取长补短,真正提高朗读水平。

(三)立足文本,把握文章的感情基调

小学语文教材中包括非常多的不同文章,说明文、叙述文、议论文、诗歌等都有不同的情感基调。学生把握这些基调是开展情感朗读的重中之重,教师必须要根据文体的特点来开展情感阅读教学。

首先,教师在进行教学时,需要做好各类型的准备,例如,散文飘逸洒脱,教师在引导学生进行朗读时,就需要展现语气的轻快和节奏的畅通;记叙文简洁流畅,在进行描述性的朗读时就需要简洁流畅明快,把握好节奏。一些民间故事强调语气上的夸张离奇,童话故事强调神秘语境的营造,教师在对学生进行指导时,必须要根据不同的文本营造不同的氛围。

其次,朗读需要体验他人的情感才能够读出感情,教师在进行引导时可以让学生来体验角色,与文本当中的角色进行思想层面的互换。例如,在教学《丑小鸭》的过程中,教师可以引导学生把自己当成真正的丑小鸭,问一问学生——你们在恐惧时会出现哪些心理呀?你们会同情故事里的丑小鸭吗?学生进入这个情境之后,情感朗读自然比较顺利。教师的教学还需要唤起学生的生活体验,让学生感受到自己在生活当中的一些情绪,回忆起自己的一些体验,这样学生在表述内容时语气自然也会不一样。

再次,开展情感教学,教师还可以通过更加丰富的肢体动作来完成,例如夸张的表情和丰富的动作,都可以引导学生快速进入一种新的角色当中,这种游戏式的表演式朗读更能够让学生读出感情,表现出角色的神韵。

最后,教师要进行文本拆解,在立足于情感开展朗读时,还需要激发学生的想象。这里的想象并不单单指文本产生的视觉文字冲击,教师还可以播放相关的音乐,营造一定的氛围,模仿人物的动作神态让学生从嗅觉、味觉、听觉、触觉等多个角度来体味文字背后的情感变化,真正在心中形成画面感。教师在这个过程当中可以借助插图和视频等让学生感到震撼。以普罗米修斯为例,在学生自由朗读的过程当中,教师就可以在PPT上展示普罗米修斯遭受痛苦的一系列视频画面,让学生能够真正感受到普罗米修斯不畏强暴、勇敢前行的精神,让学生体会到这种坚韧的人格特征。

综上所述,情感朗读独具魅力,是小学生综合语文素养的集中体现,教师需要科学设计课堂教学活动,引导学生掌握情感朗读的方法,给予学生更加精准的引导和评价,让学生在朗读当中受到熏陶,获得启迪。

参考文献:

[1] 刘金凤《小学语文阅读教学中情感朗读的有效性研究》,《新课程》2022年第24期。

[2] 王永林《建构深度思维的文言文情感朗读——小学文言文情感朗读的策略指导》,《语文月刊》2022年第3期。

[3] 满文胜《小学语文阅读教学中情感朗读的有效性》,《天津教育》2022年第3期。

[4] 段瑞《追寻小学语文阅读教学中情感朗读的有效性》,《新课程》2022年第8期。

[5] 马银梅《小学低年级语文情感朗读教学研究》,《科普童话》2020年第24期。

(张金凤,1988年生,女,汉族,甘肃庆阳人,大学本科,小学一级教师,研究方向:教育教学)