初中语文群文诵读教学探索

作者: 陈亚

DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2023.07.043

诵读,把无声的文字符号转化为有情感、有乐感的声音,是一种与作品交流的心灵感应方式。学生养成自主诵读的习惯,对于提高阅读能力,提高审美能力非常重要,能使其一生受用不尽。

本课例选取部编版初中语文九年级上第一单元的诗歌部分。本单元属于“活动·探究”单元,在单元导读中便有提示——要以任务为轴心,用任务驱动方式,开展适合学生的综合实践活动。本课例结合本单元的学习任务二展开,“学习朗诵技巧,举行朗诵比赛。朗诵诗,注意重音、停连、节奏等,把握诗歌的感情基调,读出感情,读出韵律”。致力于促使学生在综合、多维、连续的语文实践活动中,领悟诗歌之美和中国语言文字的应用规律。根据以上任务和宗旨,本课形成下述诵读方案。

一、课前任务明主题

凡事预则立,不预则废。课前准备是学生自己摸索,自己动脑,尝试理解的过程,课前任务的布置与及时在完成很大程度上决定着课堂效率。

(一)教师的教学建议:布置任务作业——引导主题分组——指导音频制作——督促成果提交

(二)学生的活动建议:选择喜欢主题——建立同类小组——明确诵读目标——积极分工协作——形成满意成果

(三)任务具体要求的建议如下:至少两人一组,任选第一单元诗歌内容(一篇或者多篇对比),选定主题,根据所需表现的情感,研究诵读的方式。诗歌内容可根据需要自由分解、组合。最后制作3分钟以内的朗诵音频并发送到教师邮箱。

二、课堂诵读展风采

在诵读分析一篇或者多篇诗文时,引导学生将生动形象、具有个性魅力的有声语言充分表达出来,发展学生的语言能力和思维能力。

(一)教师的教学建议:参与点评作品——插入概念讲解——进行方法指导——鼓励再次诵读

(二)学生的活动建议(发言小组):呈现诵读主题——呈现朗诵音频——阐述朗诵依据——聆听师生点评——研讨优化设计——展示提升效果

学生的活动建议(班级学生):欣赏品味思考——相互点评优劣——提出修正建议——共同总结要点

(三)任务具体要求的建议如下:

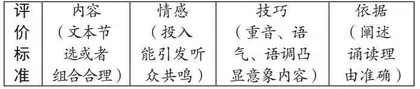

首先,师生共同协商评定标准,建议围绕以下几个要点设计评价表:

根据以上的点评内容,活动小组可进行作品诵读理由阐述,其他学生欣赏作品,组织评分,然后进行分享交流意见,获得改进意见。

1.依据音色巧分工

A组【学生诵读内容一】

《沁园春·雪》全文

这组学生设计男女生分工读和齐声诵读《沁园春·雪》,全场分数最高。学生阐述设计诵读的理由:为了能凸显两种情绪的对比,便通过沉稳的男声展现“望”的内容,登高远眺,意境壮美,气势恢宏;用低婉的女声体现“惜”的内容,饱含惋惜、暗显批判,意味丰富。结尾从“俱往矣”开始齐读,力求读出后来者居上的自信,喊出改造世界的宣言。

其他小组评价:内容方面的分角色诵读安排巧妙,能体现作品的内在价值;情感方面的男女声配合能调动听众情绪;诵读依据的阐述合理能凸显本文重点。

教师肯定以上评价并进行总结:分工诵读有利于深入领会不同角色的内心世界,能够加强理解、沟通、思考的能力。这需要我们仔细体会作品,进入角色,进入情境。分工可以按照性别,重要的是依据音色区别。

此外,针对学生的疑惑,教师可在后面的组别进行朗诵技巧的讲解,并结合文本进行分析。

2.关注词性定重读

B组【学生诵读内容二】

望长城内外,惟余莽莽,大河上下,顿失涛涛,山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。(节选自《沁园春·雪》)

师:从刚才同学的诵读展示中,你们觉得哪些字词的重读给你印象深刻,为什么?

生1:我听到的是“莽莽”和“滔滔”这两个叠词,一个体现大雪覆盖天地之广,另一个描绘黄河水翻滚如狂的形态,音响浑厚,产生了气势磅礴的效果。

生2:“顿失滔滔”的“顿”字强调黄河上下猛然失去波涛滚滚的气势,突出大雪突袭,天寒地冻,河水结冰之速。

师:你们对这几个词的理解非常准确,值得表扬!那除了已表现出来的重音,还有哪些字词的重音需要补充呢?

生3:我认为“山舞银蛇,原驰蜡象”一句,诗人想象自己站在高山之巅极目远眺,豪情满怀,前者舒展柔美,后者奔腾壮丽,比前者要读的应重一些。

生4:还有“欲与天公试比高”是将群山、高原人格化,展现中华民族不屈不挠、斗志昂扬,所以“试比高”要重读,是与天比较的雄心壮志。

师:我们诵读时首先关注的是字词重音,那能否把刚刚找的词分下类,都是什么词性?

生(齐):形容词、副词和动词。

师:没错,在诵读时,语法重音通常放在形容词、动词和副词上,这样不仅能起到强调作用,使描绘景色、事物更具画面感,还能更准确地传递作者的情感。请展示的小组结合大家的意见和总结,再次诵读给大家听好吗?

3.轻重结合表抑扬

C组【学生诵读内容三】

(1)你是四月早天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花前。

(2)雪化后那片鹅黄,你像;新鲜初放芽的绿,你是;柔嫩喜悦水光浮动着你梦期待中白莲。(两个内容皆节选自《你是人间四月天》)

师:与《沁园春·雪》的豪情壮志不同,林徽因的《你是人间四月天》不仅有加重语气,还有比较轻的读音,大家来谈一谈看法?

生5:将“你”比作云烟,云烟轻盈柔和、缥缈朦胧,展现出“你”的轻灵、飘逸、浪漫,此处应该读轻声。这里的晚风柔和舒适,星光自然灵动,春雨润物无声。总之,我认为,“早天”“黄昏”“星子”是写的从早到晚,“云烟”“软风”“细雨”又都是常见的轻柔的物态,表明了“你”无时不在,无处不在。这些词语都应该美美读,轻轻读。整句话都应读出四月天的恬静美好。

生6:“鹅黄”“绿”“白莲”这些色彩明亮的词语,应该用轻柔可人的语调,因为它们温暖又有力量,建议读出欣喜和美好祝愿。

生7:“新鲜”“柔嫩”等形容词也写出了喜悦萌生的状态,可以更温和,用宠溺的语气轻轻读。

师:同学们听得仔细,看得仔细,没错,这里要用轻读。轻读也属于诵读技巧中非常重要的一项,适用于轻柔的意象,表情达意的同时也能舒缓节奏。如果把轻读和重读联系起来,那么诵读就会抑扬顿挫、引人入胜了。

4.扬落停连显情意

D组【学生诵读内容四】

假如我是一只鸟,我也应该用嘶哑的喉咙歌唱……因为我对这土地爱得深沉(节选自《我爱这土地》)

师:重读和轻读都要根据课文内容来设计,你们认为这组的《我爱这土地》读得如何呢?

生8:“嘶哑”“土地”“死”“为什么”“泪水”这几个词是表达自己对土地宁死不渝的坚贞,所以我认为要用较高的音量来读,读出深深的热爱;像“永远”“无止息”“无比”三个表现爱的时间之久,程度之深,音量则要更重些;而“温柔”“黎明”等词虽然恳切但语调轻柔,这是对光明的低唤。

师:这位同学在诵读的轻重音上理解非常到位;如果我们此时注意气息的停连,那就更好了,停连分为扬停和落停。你们认为在这首诗中如何处理呢?

生9:例如第三句中,“暴风雨”“打击着的”这两处后面应该是扬停,声音稍微上扬,因为后面痛苦的感情要持续表达。“土地”处就是落停,是愿意为国而死的最后的叹息。

生10:我要补充,我认为不是所有的结尾都是落停,比如“黎明”虽在本句末尾,但由于紧随其后的是省略号,语句中暗含作者对光明的渴盼,对战争胜利的憧憬,所以也要扬停。

师:赞同!停连的判断还是要看情感的走向。重音和停连是诵读的重要技巧,也是考查同学们对诗句是否理解的重要判断。诗句中间停顿处一般要用扬停,音虽停而气未尽,在停顿前声音稍微上扬或者拖长。结束时大多数用落停,缓慢些吐气,感情到位,气息刚好用完。大家运用好自己的气息,再试一试此篇的诵读。

5.变换语速控节奏

E组【学生诵读内容五】

(1)后来啊,乡愁是一方矮矮的坟墓,我在外头,母亲在里头。(节选自《乡愁》)

(2)你是一树一树的花开,是燕在梁间呢喃——你是爱,是暖,是希望,你是人间的四月天。(节选自《你是人间的四月天》)

师:本组同学用了两首诗的片段对比,在节奏上的快慢非常明显,大家来谈一谈。

生11:《乡愁》里写的是在母亲逝世后一个孝子的乡愁,表现了一种天人永隔的无言悲痛,所以诵读的语速应放慢一点。

师:整体放慢,但是有个别词的语速还要更慢一些,谁有更深入的思考?

生12:“后来啊”应该读得悠长、深切,带有叹息意味。后两句要读出悲怆与思念之情,所以“外”和“里”两个字也要延长。

生13:我想谈后一篇,“一树”是重叠使用,将“你”比喻成一树一树的花开,表达了爱的浓烈。将“你”比喻成燕子的呢喃,突出了爱的缠绵,所以此句诵读时节奏轻松明快。“你是爱,是暖,是希望”应连读,尽量别停顿,快快读,让赞美喜爱之情溢于言表,声音逐渐提高。

师:追问一下这位同学,这个片段都是节奏快的吗?

生13:也不尽然,“你是人间的四月天”此句就要慢一些,温情又高度地赞美,句内的停顿要稍长。“四月天”这三个字语速要放到最慢,读出陶醉之情。

师:我们来总结一下,《乡愁》片段是写作者中年后生死离别,母子阴阳相隔的“丧母之哀”,所以整体节奏偏慢;而后者是要突出爱的欢快,所以整体节奏偏快,但是在最后一句赞颂时又要慢下来。在诵读时,适当掌握快慢,可以调动自己的情绪和气氛,感染听众,增强语言的表达效果。而诵读的速度决定于作品的内容、体裁和背景等,其中内容是最主要的依据。

6.对比意象论异同

F组【学生诵读内容六】

(1)《乡愁》全文

(2)去吧,去吧,哦生命的飞奔,叫天风挽你坦荡的漫游,像鸟的歌唱,云的流盼,树的摇曳(节选自《我看》)

师:诗歌的意象是凝结诗人主观情感的事物。这两个片段运用多种意象,营造了奇幻的氛围,那众多意象之间是什么关系呢?可以评价一下展示组同学的意象诵读吗?

生14:我认为本组同学读的意象感觉都一样,这有待改进。因为乡愁中的“邮票”“船票”“坟墓”“海峡”四个意象是有层次的,从儿时对母亲的思念到青年对妻子的思念,从对去世母亲的怀念到翘首以盼海峡两岸和平统一的强烈情感。这四个意象是不同阶段的乡愁,逐层递进,由家至国,诵读时可以感情越来越充沛热烈。

生15:我赞同语气由轻到重的这个变化过程,而且我觉得节奏可以越来越缓,声音有一个延长的过程,这样可以形成一唱三叹,余音绕梁的感觉。

师:那对比来说,《我看》里的意象又是怎样的关系呢?

生16:“鸟”“云”“树”这些意象之间是并列的关系,意在渲染平和宁静又辽阔的画面,所以可以缓缓读,细声读,表达对现实生活的追求。

师:通过对比,我们了解到:意象的不同可以尝试各种不同的诵读方法,而意象间不同的关系也是能充分体现鉴赏水平的方面,这就需要我们结合课文,通过诵读去感悟美、创造美。最后,再请大家结合以上评论来完成这两首诗的部分对比诵读。

课堂结语:诵读是一种工具,它能激浊扬清,丰富你的感情,促进你的学习;诵读是一门艺术,是语言艺术,又是表演艺术;诵读还是一种能力,它集中展现了你的接受能力、理解能力和表达能力。

三、课后巩固亮提升

课后巩固是加深理解,提升水平的重要一环。鼓励学生课后再次诵读群文,让诵读不只发生在课堂上,也可以发生在生活中、网络上。这不仅有利于学生更好地掌握诵读的基本技巧,准确地表达作者要传达的丰富情感,也使诵读行为从课内延伸到课外,有利于学生从模仿走向创新,找到诵读的快乐和成就感。

(一)教师的教学建议:再次具体指导——反馈师生总结——鼓励再次创作

(二)学生的活动建议:反思评价总结——再次修改作品——上传展示平台

(三)任务要求的建议如下:师生可以共同创设公众号,如“群文诵读竞芬芳”;或者在专业的诵读网站上上传二次创作后的音频文件,由听众们投票选出喜欢的作品;也可以组织各类诵读竞赛,展示成果;还可以据此总结成文字,进行课外群文诵读方面的推广。

至此,群文诵读教学,让学生更多地用声音去体验,让视觉、听觉、韵律、思维意识交互影响,唤醒学生的感同身受,从而跨越年代的阻隔,实现读者与作者之间的全方位沟通,促使学生的语文学习从静态走向动态,从平面走向立体,从被动走向主动,从课内走向课外,最终走向语文多元审美活动。