文化传承与参与视域下的古诗文阅读教学研究

作者: 解慧明

摘 要:优秀传统文化是一个民族和国家蓬勃发展的根基和源泉。中华民族在几千年历史的历史长河中创造和延续的中华优秀传统文化,是中华民族的根基和灵魂。古诗文阅读教学是传承中华优秀传统文化,参与、关注当代文化的关键途径,古诗文教学课堂是文化传承与参与的主阵地。深挖古诗文的文化内涵,深耕古诗文阅读教学,不断优化古诗文阅读教学策略,无论是对学生的语文核心素养的提高,还是对民族的繁荣昌盛都至关重要。

关键词:文化传承与参与 古诗文 阅读教学 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2023.17.014

一、核心概念界定

(一)文化传承与参与

《现代汉语词典(第7版)》对“文化”的定义着重强调了文化的精神财富属性,“传承”的定义是“传授和继承”,“参与”即“参加”。根据《中等职业学校语文课程标准(2020年版)》,文化传承与参与是指学生在语文学习中,立足中华优秀传统文化,初步具有对中华文化的理解和吸收、传承和发展的能力,继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,吸收人类文化知识积累和创新成果,并在学习和工作中拓宽产业文化视野,培育劳动精神,弘扬劳模精神、工匠精神,增强文化自觉和文化自信。简而言之,本文所探讨的“文化传承与参与”是指学生通过学习古诗文中所蕴含的优秀传统文化,继承和传播优秀民族文化,自觉地参与到当下的各类文化活动中,创新发展各类优秀文化。

(二)古诗文

古诗文即古诗词和文言文,古代诗词和文言文承载着我国传统文化的精华,是现当代及未来文化发展的源泉。以江苏教育出版社出版的语文的五册书为例,古诗词包括《静女》等六首古诗、《虞美人》等六首词和《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》等十篇文言文。这二十二篇作品囊括了我国古代各个时期的社会风貌和民俗民风,渗透着古人对人生及宇宙万物的体察与思索,深入研究和学习传授这二十二篇古诗文作品中所蕴藏的深刻文化内核,与学生的文化传承与参与这一核心素养的培育息息相关。

(三)阅读教学

阅读教学是语文教学的教学方法之一,是相较于作文教学、综合实践教学等而言的语文教学中最基本、最重要的环节。阅读教学对于语文教师而言是教学的主阵地,对于学生而言,更是学习语文各项知识与能力的矿藏。古诗文阅读教学是学生、教师和古诗文文本三者之间的对话和交流,即在教师的阅读指导下的学生的自主阅读、自主探究。

二、中华优秀传统文化在古诗文中的体现

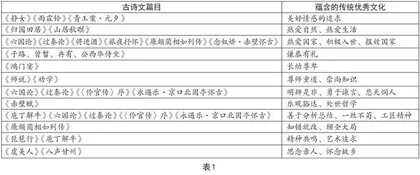

我国古代先辈们在社会生产和生活的过程中所凝聚的思维方式和特点、审美意识和发现、人生观、价值观、世界观等优秀传统文化在古诗文中都有淋漓尽致的展现,如果加以分类的话,可以做如表1细分:

从表1分类可以看出,古诗文中蕴藏着丰富的中华优秀传统文化,甚至同一篇目的文本可以分析出很多的传统文化主题,这些文化主题都值得花大量时间和精力去探究和思考,在学习与传授的过程中,文化会潜移默化地影响着学生。

概括而言,古诗文文本中所体现的优秀传统文化有以下几类:第一类是热爱国家、报效国家;第二类是怀念家乡、思念亲人;第三类是热爱自然、寄情山水;第四类是体察万物、洞透人生;第五类是艺术追求,审美向往。正是因为这些优秀的传统,中华民族才不断得以融合、繁衍、壮大。

三、文化传承与参与素养在古诗文阅读教学中的渗透现状

(一)教师对文化内涵挖掘不够

尽管绝大多数语文教师是喜欢中华优秀传统文化的,是深深赞同古诗文中包含着丰富的中华优秀传统文化的,也都认识到在古诗文教学中渗透中华优秀传统文化教育对培育学生的文化传承与参与素养至关重要,但遗憾的是,大多数语文教师并没有潜心思考和研究过语文教材中的古诗文所体现的多重优秀传统文化主题,所以在古诗文阅读教学中很难有所侧重地讲授这方面的知识。现实的教学环境中,更多的语文教师是依赖于教参和网络,按照教材中给定的教学内容和已有的教学思维去将古诗文中的文化观点传授给学生,缺乏自己的独立思考和更深入的文化挖掘。

(二)师生教与学目的的功利性导向

从国家层面看,《语文课程标准(2020年版)》中对古代诗文选读的要求和目的是引导学生阅读中华民族优秀传统文化中的经典古诗文,从而可以让学生能够体会到中国优秀传统文化的博大与悠远,进而增进对自己民族传统文化中的优秀思想和理念、传统的美德等文化层面的更深层次的认识和理解,进一步认同本民族优秀传统文化,形成坚固的文化自信,最终可以继承和弘扬优秀传统文化,并加以创新。

虽然教师明白古诗文阅读教学的这一目标和要求,也深刻认识到古诗文教学对于文化传承的重要意义,但是现实教学中,受到实际的教学评价,也就是对口单招语文考试的影响和传统古诗文阅读教学观念的影响,语文教师在实际的古诗文阅读教学过程中,教学重点和知识的传授重心更多地考虑的是考试考查的具体的知识点。换句话说,古诗文的阅读教学完全是跟着对口单招的古诗文考查题型走。不难发现,历年的对口单招高考试卷中的古诗文考查题型都是基本固化的,从字词句的识记到字词句的解释翻译,从手法特色的提问到思想情感的理解,这些模式化的题型反映到古诗文教学中就是对字词句的释意与翻译,就是把古诗文完全肢解后去逐步分析写作手法,就是反复地去灌输主旨与思想情感。加上来自社会层面的压力与期许,语文教师更是会坚定不移地按照这样的古诗文教育思想和模式去进行阅读教学,学生自然也会遵循这一功利性目的去学习古诗文,语文教师不会去思考和深挖古诗文中更多的文化教育意义,学生更不会去考虑其他的文化价值,久而久之,势必会陷入一种僵硬的教与学的怪圈,教师的古诗文教学能力和学生的古诗文学习水平很难得到大的提升。

四、基于文化传承与参与的古诗文阅读教学优化策略

(一)以教材为本,深挖文化价值

语文教材中的古诗文篇目都是多位优秀权威的语文教育专家在深入透彻研究大量古诗文和教师的教学习惯与学生的接受能力、学习心理后,审慎选择编入的优秀篇章。不难发现,语文教材中的古诗文不管是从形式上还是从内容上,辐射的范围都非常广。从形式上看,有古诗、词、文言文,古诗中又有诸如《将进酒》这类的古体诗和《旅夜抒怀》这类的近体诗,文言文中有论、赋、序、传、说等不同文体;从内容上看也是面面俱到,从《静女》的男女青年约会到《归园田居》的乡村场景和生活的描绘,再到《过秦论》《六国论》等国家大事的探讨。可以说,这二十二篇古诗文包罗万象,值得我们反复地咀嚼与品味其深刻内涵。

这就要求语文教师首先要透彻理解文本知识,这是理解文本和教学的根本和前提。在备课时,应全面逐字逐句梳理文本中地全部字词句,弄清所有的基本古诗文知识点,扫除一切障碍。其次,在已理解文本知识的前提下,深入思考文字背后的深层次内蕴,这是古诗文阅读教学的重心。

(二)立足课堂,更新教学方法

通过多年的古诗文阅读教学经验总结,结合对学生的观察与课后交流,大多数学生在古诗文阅读课堂上忙于记笔记,导致对文本的理解不透彻,缺少全局观、整体感,笔头的记录严重侵占了本应该属于阅读的时间和自主讨论研究的机会,填鸭式教学模式导致教师缺少对古诗文教学的激情,学生丧失了古诗文学习的成就感,教师和学生更是忽略了文字背后所蕴藏的深刻文化内涵,所以,更新古诗文的教育理念和教学方法迫在眉睫。

1.重视诵读涵泳

朱自清在谈论到语文教育时说过:“我还主张中学生应该诵读相当分量的文言文,特别是所谓古文,乃至古书,这是古典的训练,文化的教育。”自古以来,语文阅读教学就注重诵读涵泳,也就是学生自己反复地去诵读古诗文作品,所谓“读书百遍,其意自见”,多次诵读自然文意会疏通,在诵读时,反复去思考文本所传达出的思想内容和文化价值,诵读和思考是紧密结合的两个部分,不可以割裂开来。但是反观当下的古诗文阅读教学课堂,缺少了书声朗朗,取而代之的则是教师的口若悬河和学生的埋头奋笔,所以,广大语文教师要意识到这个问题,并迅速做出调整,把古诗文阅读教学的课堂时间留给学生,让学生放声地、有感情地去诵读经典作品,这样学生的古诗文的语感才会得到增强,相应的古诗文的知识才会得到提升,更能理解作者的思想和情感,在潜移默化中又汲取了中华民族的优秀传统文化。

2.设置情境教学

教材中的古诗文作品所创作的年代距离我们已经很遥远了,这可能会对学生形成一定的理解隔阂,所以根据不同的文本作品去创设不同的教学情境就至关重要。不管是教室的文化氛围布置,还是利用多媒体营造出的文化意境,对学生更顺利、更容易地理解古诗文的文化内涵都是大有裨益。

比如在教授《青玉案·元夕》这首词时,教师可以结合词中的元宵节的背景,和学生一起,在教室中适当布置一些元宵节特有的花灯、字谜,营造出元宵节的热闹氛围,甚至让学生觉得越热闹、越喜庆越好,这样的物质文化氛围的营造不仅让学生更有身临其境之感,更是为了让学生理解下文中“那人”的自甘寂寞、不同流俗,学生会更容易理解词人“反衬”手法的运用。在具体教授词作时,还可以通过音乐背景的营造、学生情景模拟“寻找那人”等方式,让学生真切体会和感受词人的心境,从而再去深入探索文字背后的文化内涵。

3.尝试群文阅读教学

群文阅读是指将主题或者内容相似或相近的文本整合到一起进行阅读,语文古诗文阅读教学也可以借鉴过来进行古诗文群文阅读教学,相似的主题或者内容的整合教学,会强化我们对文字背后深层文化的理解,在反复的比较中,我们对传统文化内核的把握会更加深刻。

比如《过秦论》《六国论》和《〈伶官传〉序》三篇文言文就可以进行古诗文的群文阅读教学的尝试,我们会发现,这三篇文章都有一个共同的文化内核,也是自古以来中华民族的优良传统,就是“忧国忧民”的爱国情结。这三篇文章从形式上来看,都是“借古讽今”,有针对性地叙述相应的古代历史故事,目的是或讽刺或劝诫当下的统治者应该吸取历史经验教训,更好地治国为政。这三篇文言文背后所蕴含的文化内涵除了显而易见的爱国情怀之外,还深藏着中华民族自古以来就刻在骨子里的悲天悯人、善于总结、明辨是非、勇于谏言等优秀文化传统。

如果教师在进行古诗文阅读教学时,能够有这样的群文阅读教学观,从整体上把握几篇古诗文的共同文化内蕴,不仅可以更好地向学生传授中华民族的优秀传统文化,使学生更透彻地理解传统文化之间的联结,而且对语文教师自身的教学设计、品读理解文本的能力也有很大的益处。

五、实践总结与展望

经过总结,不断优化基于文化传承与参与素养的语文古诗文阅读教学策略,在古诗文阅读教学实践中反复尝试,教师以教材为根本,深入挖掘文本背后的文化价值,立足阅读教学课堂,在教学过程中重视诵读涵泳,精心设置教学情境,适当的时候尝试群文阅读教学的方法,确实在提高学生的文化传承与参与素养方面有一定效果,相信随着时间的检验和不断地摸索优化,语文教师集思广益,定能更好地吃透古诗文中所蕴含的中华传统优秀文化,将中华优秀文化很好地继承和发扬,也相信学生经过一定时期的熏陶学习与训练,定能身体力行,继承与创新中华民族的优秀文化,自觉参与到更多的文化生活中,体会到文化带来的更高享受与精神洗涤。

参考文献:

朱自清《朱自清论语文教育》,河南教育出版社1985年。