谈基于分析性思维能力培养的《登高》教学设计

作者: 杨晔

摘 要:古诗词鉴赏所需的“认知学术语言能力”不同于基本人际交流能力,具有说明性或议论性强、远离生活、学术化等特征,需要更长时间以及支持性的教学干预才能让学生有所收获。文学作品的学习过程,特别是古诗词鉴赏过程中最大的障碍是对诗歌语言本身的理解障碍。在新《课标》的引导下,教师可通过提升学生的分析性思维能力来解决学生对诗歌语言本身的理解障碍,促进学生思维能力的发展与思维品质的提升。本文结合教学情境设计“咬文嚼字品《登高》”环节,分别从发散思维、聚焦《登高》、走进“开放场”三方面展开论述。

关键词:分析性思维 发散思维 《登高》 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2023.21.032

《普通高中语文课程标准(2020版)》对语文课程性质有这样的阐述:“发展思辨能力,提升思维品质,培育社会主义核心价值观,培养高尚的审美情趣,积累丰厚的文化底蕴,理解文化多样性。”在高中语文课堂教学中,好的诗歌教学活动能充分体现上述课程性质。然而,一线教师从实际情况出发,提出在当前的课堂上,常常存在着学生自主学习能力不够、实践性不强、思路狭隘、方法不当等问题,这直接导致学生的思维简单化、浅表化甚至固化,影响了学生核心素养的提升。

正如“科学知识学习过程中最大的障碍无外乎对科学语言本身的理解障碍”,笔者认为,文学作品的学习过程,特别是古诗词鉴赏过程中最大的障碍是对诗歌语言本身的理解障碍。本文结合情境与任务设计“咬文嚼字品《登高》”教学活动,分别从发散思维、聚焦《登高》、走进“开放场”展开论述。

一、情境与任务设计

情境与任务:咬文嚼字品《登高》

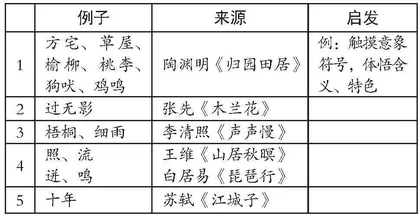

活动1:学生研读教师提供的例子,概述受到的启发,完成表格。

活动2:把你在活动1中受到的启发迁移到《登高》的鉴赏中去。挑选词语,咬文嚼字,写出鉴赏小片段。

活动3:结合《登高》写一篇文学短评,交流展示。

二、发散思维,使分析角度更丰富、深刻、多元

活动1旨在发散思维,搭建“脚手架”。立足于分类列举实际例子,引导学生由例子来探寻分析的角度。

1.触摸意象符号,体悟含义、特色

例:“方宅”“草屋”“榆柳”“桃李”“狗吠”“鸡鸣”

设计依据:意象符号是诗人抒发情感的媒介,作者经过个性化思考后,往往赋予意象特定的内涵,我们称之为典型意象。陶渊明《归园田居》中的方宅、草屋、榆柳、桃李、狗吠、鸡鸣,是田园诗的典型意象,它们构建出一幅极具生活气息的田园图景,体现了淳朴自然的特点。可以这样理解:诗人构建和呈现意象符号的过程就是创作诗歌的过程;而读者触摸和解读意象符号的过程,就是解读诗歌的过程。引导学生关注典型意向符号,有助于他们由表及里,更深刻地理解作者的思想情感。如,“人比黄花瘦”既以黄花来喻人,又以黄花来对比、衬托,凸显诗人的黯然神伤,读懂了典型意象“黄花”,也就基本读懂了李清照委婉含蓄的忧愁。

2.勾连上下文,揣摩内在逻辑

例:“过无影”

设计依据:因诗歌高度浓缩、跳跃性强,读者在阅读时往往会感觉到在理解上有一定的困难。例如,宋朝词人张先以“三影”自傲,朱彝尊却在《静志居诗话》中认为:“张子野吴兴寒食词中‘中庭月色正清明,无数杨花过无影’,余叹其工绝,在世所传‘三影’之上。”为何朱先生认为这两句更高明呢?其一,因月色皎洁,故杨花飘忽无影;反之,从杨花轻飘无影,也可见月色之清明,两者互为因果,互相映衬。其二,杨花细小、色白,又正处飘落之时,所以不容易留下阴影,这和花型相对较大的花朵“月下弄影”是完全不同的两种情形。这两句诗将杨花与清幽静谧的夜景描写得出神入化。确实,张先自傲的“三影”可升级为“四影”,而张先可谓是宋朝的“影帝”了。

3.抓住留白点,尝试由“象”悟“境”

例:“梧桐”“细雨”

设计依据:留白,是中国书画艺术创作中常用的、极具传统美学特征的艺术手法,在古诗词、音乐领域也能够体现其独到的妙处。古诗词的留白,使作品“在微尘中显大千,在有限中寓无限”,能激发读者的想象力,进入由“象”悟“境”的个性化解读的境界。如李清照的《声声慢》,词人没有切实交待亡夫、亡国之实,却通过“梧桐”“细雨”在黄昏时分“点点滴滴”的情态营造出形色兼备、声情并茂的意境,吸引读者去联想,“脑补”作者的人生经历、家国之痛,体悟词人茕茕独立的处境和凄凉感伤的心境。

4.着眼形音义,发掘构造之美

例:“照”“流”“迸”“鸣”

设计依据:形美以感目,声美以感耳,意美以感心。人们常常称汉字为象形文字,就是指汉字主要以字形来表意表音。也就是说,汉字造字的第一美学原理,是图像先于声音。在品鉴诗歌的过程中,我们不必去细究是图像先于声音,还是声音先于图像这样的学术问题,对读者而言,在品读“明月松间照、清泉石上流”“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”等诗句时,能够感受到“照”的皎洁清冷、“流”的泠泠淙淙、“迸”与“鸣”的爆发与力度,感受到图像和声音两者的叠加带来的更丰富的美感,感受到视觉上的色调美、空间结构美和声韵上的节奏美的共同作用,就已经具有了一定的诗歌鉴赏水平。

5.中英文对照,品鉴独特情味

例:“十年”

古诗词翻译,历来是翻译工作中的难点。意美、音美、形美的特点,大大增加了英译古诗词的难度。为了尽可能保持留诗词的原汁原味,翻译者常常采用增译、删减、词性转换和重构法等翻译技巧。以增译为例,在翻译“十年生死两茫茫”时,有译文这样表达“Ten years now,I am here,you are gone.Though not thought,not forgot.”译文ten years是对“十年”的直译,但这直译过于直白肤浅,少了苏轼对亡妻的深切思念,为此,许渊冲先生将诗句译为:“For ten long years,the living of the dead knows nought.”介词for的使用,符合英文对于持续时间的表达方式,强化了10年岁月的漫长;long的使用,更是还原了作者对亡妻从未间断的怀念之情。这两个词的增译,让译文较好地传递了原文的信息。

对照中英文版本,读者在感叹翻译难度的同时,也感受到古汉语难以具体言说的独特魅力。

下表体现活动1的成果。

三、聚焦《登高》,在迁移活动中提升素养

活动2是在活动1的基础上进行迁移,是在“学进去”的基础上“用起来”。教师统一指定《登高》这一文本,一是因为它是经典,具有极高的鉴赏价值,明代诗论家胡应麟评价《登高》“前无昔人,后无来学”,是古今七言律诗第一;二是内容相对集中,便于交流探讨。学生可结合活动1中受到的启发来分析,也可以自寻角度。

以下展示学生鉴赏片段(部分经学生互评、教师修改)。

片段1 触摸意象符号——“酒”。杜甫自己非常喜欢饮酒,会酿酒招待朋友(“樽酒家贫只旧醅”),更写过《饮中八仙歌》来赞美几位好酒的可爱人物,其中就有大家耳熟能详的李白、贺知章、张旭等。如今身体脆弱、精神寂寞的杜甫想喝几口酒也变成了奢望。但即使颠沛流离,常常受冻挨饿,杜甫仍旧喜好游历美景,要知道,他二十几岁便写出了“荡胸生层云,决眦入归鸟”(《望岳》)这样豪迈的登山诗。而如今再登山,“青山依旧在”,斯人何在呢?此时此刻的杜甫又该怎样想象未来呢?杜甫没有说,只能留给读者自己去想象了。写完这首诗三年后,杜甫去世。《新唐书》中关于杜甫死亡的说法是当他流落到郴州时,地方长官听说杜甫来了便送来了很多酒肉,古代的夏天普通人没有冷冻设备,肉大概是腐臭了,但是杜甫很久没有好吃好喝过了,于是吃了很多酒肉,一下子中了毒,于是诗圣就这样离开了人间。对杜甫来说,酒能助兴、可消愁、亦会送命。

片段2 紧扣核心词——“风急”。戴建业教师提到,整首诗的景致其实都是由开头的“风急”所引起的。我们可以这样理解:因为风急,所以吹散了云,天因此更高深广阔;因为风急,和猿鸣声相配合,更显秋景之哀;因为风急,所以落叶声才会无边无际环绕;因为风急,所以鸟儿失去了平时的从容,显得慌乱;因为风急,所以吹得水泛起涟漪却仍是“清净”的。诗人在一开始就把谜底告诉读者了,但是读者仍能沉浸在由这两个字所串联出的广阔多变的画面中,拍案叫绝,这才是好诗。

笔者将这些片段与以往课堂上学生所写的鉴赏片段相比,发现学生的阅读、分析、加工和表达能力都得到了较为明显的提升。

四、走进“开放场”,分析型语言能力提升的途径

“不同性质的文本具有不同规模的诠释空间。相对于其他文本,文学文本的诠释空间较大,诗歌文本的诠释空间更大,因为诗歌的意指表征颇类似于梦的文本,有着高度压缩的诠释空间。”正因为诗歌具有极大的诠释空间,所以我们要解读诗歌,提高分析性思维的能力、优化思维品质,就要努力带领学生走进“开放场”。

其一,“诗史互证”。诗史互证,是文学与历史、艺术与现实的相互渗透,这是一条具有普遍意义的途径。赏析温庭筠的《菩萨蛮》“小山重叠金明灭”句,王旭东教师提出通过“诗史互证”的方法来考察词中的意象。他对“小山”意象进行了多角度解析,有山眉说、山枕说、屏画说、屏风说。他以《花间词》文本为主要文献依托,将传统文献、传世图谱与考古实物结合,尝试还原词作的原生文学与社会环境,实现对意象的真实定位,进而完成对意象的深入解读。

其二,培养问题意识。问题意识使学生产生追本溯源的欲望,使深度研究成为可能。问题意识及其衍生的批判、内省、重构等行为,可以有效帮助学生打破碎片化、无序化的认知局限,实现学习理念从“知识本位”到“素养本位”的转型。《氓》是一首弃妇诗吗?张克中教师在《〈氓〉:哀伤的不是婚姻》一文中提出了这个问题,他结合农业文明的形态刚有雏形,而农业传统伦理尚未定型的“诗经”时代的环境进行分析,得出当时只有恋爱婚姻的原始自由状态的结论,进而提出“我们不能把文学当作结论而不是过程,这样会导致阅读还没有发生,文学的审美就已经窄化”的观点,大大提升了分析鉴赏的格局。

其三,跨学科有机融合。2020年6月,相关部门颁发的《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》明确指出:“要在发挥各学科独特育人功能的基础上,充分发挥学科间综合育人功能,开展跨学科主题教育教学活动,将相关学科的教育内容有机融合,提高学生综合分析问题、解决问题的能力。”因此,我们可以以语文学科为出发点、着力点,辅以历史、政治、地理、英语、信息技术等学科,探寻学科之间的勾连点:时间、空间、方法、技能、知识、活动……做好学科间的融合、渗透。

上文举英译“十年生死两茫茫”的例子时,涉及增译词法,这里再举一例,谈谈另一种增译方法——增译隐含意。以宋词《鹊桥仙·纤云弄巧》中开头句“纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度”为例,在英译时,如果只进行字面直译,很难使不熟悉牛郎织女典故的外国读者领会词中的思念之情,因此,要加上对这一用典的补充与扩展,将其增译为:“Cloud float like works of art,Stars shoot with grief at heart.Across the Milky Way the Cowherd and the Maid(In a fairy tale in ancient China,the Cowherd and the Maid were married,but they were restricted by the Queen Mother to meet each other once a year).”范存忠教授说:“有些译诗经过译者的再创造,还可以胜过原作。”教师做好跨学科有机融合,就可以期待学生在分析古诗词和翻译古诗词方面取得突破性发展。

总而言之,在新《课标》的指导下,教师应明确“语言文字运用和思维密切相关,语文教育必须同时促进学生思维能力的发展与思维品质的提升”。教师要关注学生,关注课堂,打破学生被动接收信息的桎梏,切实“培养审美感知和创造表现的能力”。

参考文献:

[1] 孙华丽《中国古诗词翻译技巧研究》,《三峡大学学报(人文社会科学版)》2020年第4期。

[2] 顾明栋《中国古诗的“开放场理论”——论〈诗经〉阐释实践蕴含的开放诗学》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2019年第4期。

[3] 张克中《〈氓〉:哀伤的不是婚姻》,《中学语文教学》2016年第1期。

[4] 许渊冲《翻译的艺术》,上海外语教育出版社2002年。