浅析小学首课课堂“思政元素”融入学科课程的路径

作者: 郁冬梅

摘 要:作为大中小学思政课一体化建设的起始阶段,小学课程思政的重要性日益凸显。在小学开展思政教育的过程中,学科课程的首课课堂具有天然的思政教育价值,而如何将“思政元素”融入学科课程首课课堂成为亟待研究的问题,亦是需要综合性调研、立体化设计才能有效推进的系统工程。本文结合学科课程教学实践的特征及首课课堂的设计情况,基于对一线教师、学生的多种形式调研,理清思政元素与学科课程的关系,提出首课课堂融入“思政元素”的有效路径与方法,从而充分发挥首课课堂的思政教育效果。

关键词:首课 思政 路径 方法 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2023.23.056

一、小学课程思政实施的定位、特征与需求

1.政策支撑:党和国家对小学思政教育提出新要求

《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》指出,要统筹大中小学思政课一体化建设,同时也对其他课程提出了思政教育的要求。即通过深入挖掘大中小学所有课程中蕴含的思政教育资源,力图构建以教师队伍为主力军、课程建设为主战场、课堂教学为主渠道的全员、全程、全方位的大中小学思想政治教育体系,从而达成各类课程与思政课程同向同行的思政教育效果。作为一体化建设的起始阶段,小学课程思政实施的重要性日益凸显。

2.思政教育是小学课程的天然价值

在如今思政教育进入全学科、覆盖全学段的形势下,课程思政的研究多集中于高等教育,小学课程思政方面的研究存在大量空白,处于被“冷落”的阶段。事实上,从课程育人角度出发,小学课程思政具有特殊、不可替代的价值,教师应给予更多关注,并探索小学思政的有效路径。之所以如此,是由于小学阶段的学生的认知发展水平刚起步,学生思想单纯,教育者可以对学生进行正面引导,若引导不当,则极易将学生引入歧途,并为初中、高中乃至大学的思政教育带来较多困扰;反之,如小学阶段的课程思政行之有效,则能够为更高阶段的思政教育打下坚实基础。因此,从大中小学思政课一体化建设的角度出发,教师必须要承认小学课程的重要地位。

3.小学课程思政的新命题、新需求

在基础教育阶段进行思想政治教育虽然取得了一定成效,但仍然面临较多问题。小学生的思政基础知识较为薄弱,且由于教学阶段的特点,对应理论的认识能力不足、分析能力尚待发展,而思政内容往往较为晦涩,这就需要教师结合小学阶段的学习特征、课程内容、学生学情、教学体系展开针对性设计。与此同时,随着互联网的发展,小学阶段的学生们往往已经开始接触网络信息,网络信息的多元、复杂,极易给小学生带来各方面的困扰和认知混淆,这亦构成小学课程思政的新命题、新需求。

二、首课课堂:开展思想政治教育、构建大思政格局的重要场景

在小学教育中,第一堂课具有特殊意义,这是由于首课往往会给学生带来深刻的印象。对于结合专业学科课程开展课堂思政而言,在首课中引出思政元素、嵌入思政元素具有必要性。

1.建立学习基础,引导学习方向

首课的主要任务是为学生的学习奠定基础。在课堂教学的过程中,可能涉及介绍新的概念、技能或研究方法,也可能涉及激活学生已有的知识,以便与新的学习内容建立联系。首课的内容通常会涵盖课程的宏观视角,让学生对将要学习的内容有一个初步的了解。而这种宏观视角与课程思政具有结合的可能和必要性,如将语文课程与思想教育结合、数学课程与科技强国结合,让学生能够对学习建立起正面的认知。

在引导学生学习的过程中,首课不仅告诉学生将要学习什么,还会引导学生如何去学习。它通过展示课程的学习目标、评估方式以及学习路径,帮助学生理解他们需要如何参与学习过程,以及他们将如何被评估。在这方面,首课课堂能够帮助学生树立正确的学习方法、理解实事求是、慎思明辨等思政教育的课题。

2.激发兴趣,建立学习框架

首课通常会激发学生的学习兴趣,使他们对接下来的学习内容产生期待。这可能涉及使用实例、故事、问题或挑战来引发学生的好奇心,也可能涉及使用具有吸引力的多媒体资源或互动活动来吸引学生的注意力。同时,首课会为学生提供一个课程的大致结构,帮助他们理解课程的主要概念和主题。这有助于学生在接下来的学习中形成自己的知识框架,更好地理解和记忆新的信息。

学习框架的建立和兴趣的激发往往是相辅相成的,学生需要明确的框架为其指明学习的路径,从而形成主动学习的意识。

3.培养学习习惯,助力学生成长

首课会引导学生形成良好的学习习惯。通过在首课中反复强调这些习惯,教师可以帮助学生认识到它们的重要性,并在接下来的学习中坚持这些习惯。

在课堂学习过程中形成良好的学习习惯,对于学生各方面的成长都将带来裨益,亦有助于培养同学们辨别正确价值观和世界观的能力。因此,首课在学习习惯培养方面的作用,也是开展课程思政方面的价值所在。

4.首课:学习旅程第一步的思政价值

总的来说,首课是开启新学习旅程的关键一步。它不仅为学生提供了学习的起点,还激发了他们的学习兴趣,培养了他们的学习习惯。因此,教师应当认真准备每一堂首课,以帮助学生更好地理解课程内容,更有效地进行学习。

在学习内容、方向、方法、习惯等方面的培养,其实都蕴含了课程思政融入的空间和可能,如何挖掘其中的教学资源,值得教师深入思考、持续探索,并在和学生的互动中形成共同认识。

三、首课课堂“思政元素”融入学科课程的挑战

首课课堂在课程思政中的作用十分明显,同时,教师在调研中亦可以发现,积极开展首课“思政”的教师,取得了较好的教学效果。但总体而言,笔者发现本校在学科思政元素的融入、教学和实施上存在明显的短板。

尽管部分教师已经意识到并开始融入思政元素,但如何将其有机地整合到教学中仍然是一个挑战。同时,在实施层面,学校尚未建立起一套完善的长期培训和评估机制,以确保这些元素在学科教学中的有效融入。

具体落地到首课“思政要素”融入的策略细节上,亦可以总结出如下的具体情况:在课程思政目标上,由于有些教师的教学过于功利,未在教学中有效落实预设的思政目标,导致其目标设定流于外在形式;在课程思政内容上,部分教师难以深挖教材中蕴含的思政教育资源,对教材的运用停留于表面的符号性知识;在课程思政实施的过程中,由于有些教师的课程思政意识与其能力脱节,导致课程思政的实施呈现机械、僵硬的状态;在课程思政评价上,由于有些教师将思政教育与一般知识教育相混淆,导致思政评价的比重失衡。

四、首课课堂“思政元素”融入学科课程的路径与方法

1.提高认识,站好“首课”第一岗

虽然教师基本上都将教书、育人两者视为一体,但在实际教学中,依然容易出现一定的脱离现象。因此,在开展课程思政的过程中,教师为了体现和发挥首课的价值,则需要在课程目标中融入育人价值,将其渗透到所有课程中。

要完成这一目标,首先需要清楚地认识到,教师教授学科知识固然重要,但更核心的是完成育人使命,成为具有价值引领能力的“大先生”。教师要清楚地认识到,当前世界面临百年未有之大变局,思想碰撞、文化冲击,都会深刻影响到小学生的价值观。同时,小学生群体的道德水平容易受到教师的影响,他们尚没有形成完善的人格,其思想道德观念处于“做一个教师心目中的好学生”的时期。首课作为教师与学生建立联系的“第一站”,也是教师在学生心目中种下健康思想种子的关键机会,教师群体需要提高对首课的认识,确保教师群体能够在思政工作开展中,站好首课这个“第一岗”。

2.总体设计,协同各科发挥价值

在课程思政开展过程中,教师群体作为一个总体,要面向学生共同开展思政工作,换言之,“人人都讲思政课、人人都做铸魂师”的教育理念指导着所有学校的课程思政工作。

与此同时,教师需要认识到课程思政本身具有丰富的内容。因此,每个教师、每个学科都是开展课程思政的特殊个体,只有相互协同,才能构筑起大思政的格局。在首课思政的工作开展中,教师同样需要坚持这一原则:进行总体设计,结合思政目标与学科内容,构筑由思政教师牵头、学科骨干教师统领、全体教师广泛参与的思政教学队伍。

具体而言,思政教师应该发挥牵头和引领作用。在思政工作开展过程中,各学科教师作为授课主体,实际承担着将思政元素融入首课的工作,但在具体的融入方式、融入内容上,思政教师具有更多经验,且各学科思政工作应与专门的思政课程形成呼应,因此,思政教师牵头是首课思政开展的重要前提。

与此同时,学科骨干教师对于课程内容、课程相关思政主题一般而言更加熟悉和专业,能够在首课思政工作开展中做好定标准、把方向的工作。因此,学科骨干教师应发挥统领作用。

最后,课程思政工作要落到实处,做到每一门课程的首课都体现思政元素,离不开所有教师的广泛参与,主动探索,积极尝试。

3.挖掘资源,深度开发“思政元素地图”

课程是教师开展思政工作、做好“首课”的关键资源,深挖课程及相关资源,从中找到首课开设方式的切口,是课程思政目标达成的基础。在具体首课思政工作开展过程中,部分教师不能够充分、深入分析教学资源的情况,将思政资源作为首课开展中的“外挂”而非“内蕴”,就会带来首课思政工作的生硬、僵化、流于形式的问题。因此,教师需要以挖掘思政资源为目标,对课程中的知识进行细致梳理和深度开发。

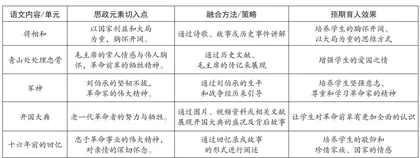

具体而言,教师应结合课堂实践教学和首课课堂设计进行“思政元素和学科课程融合”的挑战式教学,以学科课程思政元素为载体进行实践研究,遵循“思政”“专业”相长原则,仔细绘制“课程思政元素地图”,明确课程中每个思政元素的切入点,理清思政元素与专业内容之间的关系,从而发挥好学科文化的育人功能(如上表)

在具体落实“首课负责制”的过程中,基于对课程思政元素地图的细致梳理和汇总,教师可以将各学科知识相互融合与碰撞,实现单门课程难以达到的教学效果。

4.创新“首课”形式,兼顾温度与深度

各学校需要创新“首课”教育形式,打造有理论高度、有视野广度、有认知深度、有情感温度、有学段梯度、有学科辨识度的‘首课’教学体系。

5.知行合一,提升教师思政胜任力

胜任力是指一个人能否胜任某一岗位的特质,这种特质包含知识储备、技能水平等显性特征,也包含动机、情感、态度、价值观等隐形特征。

各学科教师应该加强对学科课程理论与思政理论的学习,同时,学校亦应该通过多种方式组织、开展课程思政、首课思政方面的培训,提高教师在授课中融入思政元素的动力。

总之,在新时代背景下,教育领域正在经历着变革,其中最为重要的趋势之一就是将思想政治教育融入学科课程中。首课课堂作为学生接受教育的重要场所、接触课程知识的首个场景,应当得到重视,以实现立德树人的教育目标。

在具体的教学实施中,教师需要对学生的新变化、新特点、新需求进行学情分析,而后进行科学预判、合理引导,以“首课负责制”为切入点,充分调动学生思政学习的主动性、积极性。

“首课负责制”的实践展开,不仅能够建立全员协同、分层教学、多元载体的铸魂育人体系,为学校抓思想政治建设提供重要抓手,实现思政教育制度化、常态化,还将增强了广大教师为党育人、为国育才的使命感、责任感。

参考文献:

[1] 陆道坤《新时代课程思政的研究进展、难点焦点及未来走向》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2022年第3期。

[2] 张娜、李晴《爱国主义教育在大中小学思想政治理论课一体化教学中的目标构建初探》,《思想教育研究》2021年第12期。

[3] 张瑞、覃千钟《课程思政教学评价:内涵、阻力及化解》,《教育理论与实践》2021年第36期。

[4] 吴红燕、郑佳乐《小学“思政+”整合课程的研究与实践》,《宁波教育学院学报》2021年第6期。

(本文为泰安市教育科学规划专项课题“首课课堂‘思政元素’融入学科课程的方法研究”的成果,课题编号:TJK202307ZX068)