产业转型升级背景下高职工科专业人才培养模式实践与创新

作者: 朱洪雷 代慧

[摘 要] 被誉为“制造业皇冠顶端明珠”的机器人在装备制造业转型升级中扮演着重要的角色,而机器人领域的高素质技术技能人才则是装备制造产业发展和转型升级的第一资源。产业转型升级背景下,落实国家职业教育改革实施方案,培养符合行业企业急需的高素质技术技能人才,必须要深入开展教育教学改革,破除人才培养过程中校企合作、产教融合不深入,课程对接岗位不紧密,人才培养评价不全面等深层次问题。基于国家、省、市三级育人平台,探索和实施了“产教融合、平台支撑、逐层提升、能力递进”的人才培养模式改革,有力地促进了专业建设和发展,有效提升了人才培养质量。实践证明,对于国内高职院校相关专业建设和发展具有重要的借鉴意义。

[关 键 词] 高职院校;工业机器人;人才培养;产教融合;校企合作

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)01-0069-04

《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》提出要努力打造世界先进水平的先进制造业基地、全球重要的制造业创新集聚地、制造业高水平开放合作先行地、国际一流的制造业发展环境高地“四个定位”[1]。到2025年,全省制造业增加值占GDP比重保持在30%以上,高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重达到33%[2]。2021年8月,广东省人社厅发布了《粤港澳大湾区(内地)急需紧缺人才目录》(以下简称《目录》)[3]。《目录》通过对粤港澳大湾区内地城市16959家规上和国家高新技术样本企业做统计调研,聚焦高端装备制造产业、新一代信息技术产业等7个战略性新兴产业和其他重点产业共26类,发现目前广东省制造业急需紧缺人才数量最多,超过总需求人数的一半(61.93%)。《目录》显示,佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆六个以工业、制造业为支柱产业的城市,产品开发师、装配工程师、车间主任等生产部门岗位最为稀缺。从需求专业来看,企业有较高需求的专业包括机械设计制造及其自动化、信息与计算科学、机械工程、市场营销等。

在高端装备制造产业,未来岗位需求最高的为各类型工程师。在未来3~5年中紧缺人才需求情况看,制造业对于人才需求仍紧急,除高级技术类、工程类、业务类等基础人才之外,对于工程师等中高端技术人才需求同样迫切。因此,高等职业教育作为职业教育组成部分,担负着培养复合型技术技能人才的重任,为产业转型升级输送高素质技术技能人才[4]。

一、当前人才培养过程中存在的问题

据统计,我国中小微企业数量超过5300万家,贡献了60%以上的税收,60%以上的GDP,70%以上的技术创新成果,80%以上的城镇劳动就业,中小企业在繁荣经济、推动创新、增加就业等方面发挥了重要作用[5]。中小企业在制造业中占有重要地位,目前比较突出的问题是,中小企业发展参差不齐,技术水平和实力有很大差异性。受诸多因素影响,目前一些中小制造企业未能深度参与校企合作产教融合或者广度、深度还没有上升到一定层次,校企合作多停留在实训教学设备供给、人才需求与供给等层面,并未深度参与人才培养、专业建设等可持续发展层面。因此,导致高职院校培养的人才不能与中小企业的人才需求实现良好对接,教学内容和市场实际需求出现偏离[6],学生校内所学知识技能与企业岗位职业能力要求匹配度不够高。

针对广东省智能制造产业转型升级背景下,校企合作产教融合深度不够、人才培养与企业人才需求对接不良、现有课程体系与中小制造企业复合型人才培养需求匹配度不高,亟须探索构建并落实专业人才培养模式改革。

二、人才培养模式改革的探索

自2014年开始,广州工程技术职业学院工业机器人技术专业便以国家教学资源库专业核心课程建设为契机,校企协同探索课程建设和教育教学改革模式,孕育了项目化课程建设思路。2015—2017年,工业机器人技术专业获批广东省高等职业教育品牌专业(二类),开始建设机器人与智能装备技术创新创业平台、教育部工业机器人应用人才培养中心。2018年,机器人与智能装备技术创新创业平台荣获广州市创新创业优秀奖[7];为进一步扩大引领作用,同年专业与模具设计与制造专业联合建设产品设计及快速成型(3D打印)技术创新创业平台,初步形成了育人的有利支撑条件。

2019—2020年,专业进一步深化产教融合力度,依托广州工程职业与职工教育集团的优势,深化与广州AI研究院、广州威控等知名企业的校企合作产教融合力度,共建省级机器人与智能装备技术产教融合创新平台,至此形成了“产教融合、平台支撑”的育人环境条件。同时,专业与智能制造产业紧密对接,教学团队与企业团队全面对接,深入开展课程体系、教学评价体系建设,改革教育教学模式,引入企业新技术、生产性项目、职业新标准,校企共同制定课程标准,开发立体化课程资源,建立“逐层提升、能力递进”的实践教学体系。

2021年以来,全面推进校内外应用与推广、辐射与示范,以工业机器人技术专业为龙头建设省级高水平专业群,有效带动了机电一体化技术、数控技术、模具设计与制造等装备制造类专业建设和发展。

专业秉承“以学生为中心”的现代职业教育理念,深化校企合作、产教融合、科教融汇力度,共建国家、省、市三级校企协同育人平台,为专业建设和发展提供了良好的支撑条件,推动专业对接智能制造产业、教学过程对接企业生产过程、课程标准对接工业机器人集成应用1+X职业标准,构建“基本技能—专项技能—综合技能—创新能力”的四级递进课程教学模块,培养学生工业机器人集成应用岗位初级、中级、高级职业技能和创新能力,形成了“能力递进”的专业课程体系;以学生全面发展为目标,基于过程、结果和增值构建多维评价体系,促进人才培养质量持续改进,培养具有创新创业意识、职业精神与职业能力的智能制造产业现代工匠,形成了“平台支撑、能力递进”的校企双主体育人模式。

三、人才培养模式的创新与实践

(一)构建三级育人平台,促进产教深度融合

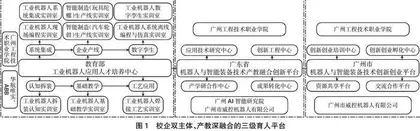

针对广东省智能制造产业转型升级背景下,校企合作产教融合深度不够、人才培养与企业人才需求对接不良、现有课程体系与中小制造企业复合型人才培养需求匹配度不高,我校工业机器人技术专业依托校企共建的教育部工业机器人应用人才培养中心、广东省机器人与智能装备技术产教融合创新平台、广州市机器人与智能装备技术创新创业平台三级校企协同育人平台。平台秉承“共搭、共建、共育、共培、共享”的理念,充分发掘校企双方利益诉求,与行业知名企业建立智能制造领域高素质技术技能人才需求与供给的利益纽带,明确资产所有权、管理权、使用权,深化产教融合力度,校企共建国家、省级、市级三级协同育人平台,形成“校企双主体、产教深融合、平台为支撑”的新时代高质量人才培养新格局(如图1)。

深化“政校行企”四方合作机制,本着“政府主导、地方支持、学校主体、行业指导、企业共建”的原则,由教育部牵头,与华航唯实、ABB等行业知名企业签订合作协议,共建市属高校唯一工业机器人应用人才培养中心;加大广州威控、广州AI研究院等行业知名企业的校企合作产教融合力度,融合自身优势资源组建职教集团(广州工程职业与职工教育集团),依托职教集团共同打造校企协同育人平台,逐步形成了“集团+平台”的校企合作产教融合人才培养模式。依托校企育人平台,紧密对接产业发展需求,通过生产项目、科研项目、技术攻关、技能培训等培养符合企业需求的智能制造领域创新型高素质技术技能人才。

(二)重构专业课程体系,实现岗课赛证融通

对接区域智能制造企业岗位需求,分析学生所需职业岗位能力,校企合作共同制定课程标准,引入企业新技术、职业新标准、企业生产性项目并转化为课程教学案例,以项目任务引领课程教学,开发立体化实践教学资源,校企共建国家教学资源库专业核心课程1门、省级课程思政示范课程1门、精品在线开放课程3门;校企双元开发项目式教材9部,其中“十三五”规划教材1部并荣获全国优秀教材二等奖。专业课程建设质量显著提升,为专业实践教学提供了良好的基础和坚实的保障。

遵循职业院校学生成长规律,明确学习产出标准,对接企业需求,以学生学习效果为导向,围绕工业机器人集成应用环节,合理运用数字孪生技术,实现从认知拆装、基础教学、工艺应用到系统集成、企业真实产线,培养学生初级、中级、高级职业岗位能力,构建了“基本技能模块+专项技能模块+综合技能模块+创新能力模块”四级递进实践教学模块,与工业机器人技术专业群“平台课程+核心能力课程+拓展能力课程+综合能力培养”模块化课程体系有效融合,助力学生从生手成长为熟手、巧手,并鼓励学生树立远大理想,成长为能工巧匠,形成可供借鉴的一体化“逐层提升、能力递进”的课程教学体系(如图2)。

推动专业对接智能制造产业需求、课程内容对接岗位职业技能标准、教学过程对接企业生产过程,确立“新技术、新标准、新岗位、新职业”融入课程体系的建设思路,按照“岗位—能力—课程—竞赛—X证书”对接的原则,构建“基本技能模块+专项技能模块+综合技能模块+创新能力模块”四级递进课程教学模块,校企共同制定课程标准,开发立体化课程资源。引入企业新技术、职业新标准,企业生产性项目转化为课程教学案例,融入创新精神、工匠精神等职业素养,以项目任务引领课程教学,实现学生职业能力的分层递进与职业素养的渐进养成。

(三)构建多维评价体系,促进学生全面发展

教学过程中课堂教学的结束并不意味着学习活动的结束,而是进入评价和闭环反馈环节[8]。依据课程层次和学情基础,对接岗位职业能力要求,注重学习过程;岗位技能、项目成果等学习成果;1+X证书、技能竞赛、创新活动等自我增值的多维评价相结合,构建基于过程、结果和增值评价相结合的多维评价体系(如表1)。

专业基础能力课程既考查学生的学习成果,也注重学生学习过程的评价,主要运用过程评价与结果评价相结合的方式。专业核心能力课程对接岗位职业核心能力,注重培养学生岗位核心职业技能的习得,主要运用结果评价与过程评价相结合的方式。专业综合能力课程既考查学生在全过程的表现和取得的标志性成果,也注重考查学生自我增值能力,鼓励学生通过获得1+X证书、技能竞赛、创新活动、授权专利等实现自我增值,主要采用过程评价、成果评价与增值评价相结合的方式进行评价。

以学生职业技能习得程度和职业综合素养为重心,相比传统的结果评价模式,更加注重学生学习过程的评价和学生自我增值能力的评价,构建融合学习过程评价,并引入技能标准、项目成果及社会评价等多元评价方式,完善了传统课程的教学评价模式,着力解决各培养阶段不同课程类型、不同教学环节、不同教学活动情景的教学评价,有效促进了专业人才培养质量持续改进。

四、结束语

工业机器人技术专业秉承“以学生为中心”的现代职业教育理念,基于国家人才培养中心、省级产教融合平台、市级创新创业平台构建了政校行企四方协同育人机制,探索和实施了“产教融合、平台支撑、逐层提升、能力递进”的人才培养模式改革,有效解决了高职院校人才培养过程中产教融合不深入、课程岗位对接不紧密、传统评价不全面等方面的问题。经过多年的探索和实践,该人才培养模式已取得了良好的社会效益,为社会培养了一大批符合行业企业亟须的装备制造领域高素质技术技能人才。

参考文献:

[1] 彭琳,刘倩,黎华联,等.到2035年粤成全球制造业核心区主阵地[N].南方日报,2021-08-10.

[2] 刘肖勇.广东省制造业高质量发展“十四五”规划[N].广东科技报,2021-08-13.

[3] 刘良龙.大湾区期待你来大展拳脚[N].深圳特区报,2021-08-18.

[4] 段向军,朱方园,赵海峰.新工科背景下高职工业机器人专业复合型创新人才培养体系研究与实践[J].职业教育研究,2019(5):52-56.

[5] 我国累计培育专精特新“小巨人”企业1.46万家[EB/OL](2024-11-16)[2024-12-03].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6987511.htm.

[6] 何莉.1+X证书制度下高职院校工业机器人教学改革及实践探索[J].时代汽车,2022(5):59-60.

[7] 朱洪雷,代慧.基于机器人与智能装备技术平台的创新创业人才培养探索与实践[J].现代职业教育,2021(13):110-111.

[8] 代慧,卢飞跃,朱洪雷,等.“1+X”证书制度下“工业机器人站点系统集成”课程改革与实践[J].装备制造技术,2022(6):186-189.

◎编辑 尹 军

①基金项目:2023年广州市优秀教学成果培育项目“平台支撑、能力递进的工业机器人技术专业人才培养探索与实践”(主持人:朱洪雷,项目编号:2023128610);2022年度广州市高等教育教学质量与教学改革工程项目“工业机器人技术专业群教学团队”(主持人:朱洪雷,项目编号:2022JXTD027);2024年度广州市高等教育教学质量与教学改革工程项目“‘思政引领,三双四位’的课堂教学改革与实践——以《工业机器人系统离线编程与仿真》”(主持人:朱洪雷,项目编号:2024KTAL013);2022年广东省高等职业院校自动化类专业教学指导委员会教育教学改革研究与实践项目“基于1+X的‘岗课赛证’融合育人模式的探索和实践——以工业机器人技术专业为例”(主持人:代慧,项目编号:YGZDH2022-17)。

作者简介:朱洪雷(1978—),男,河南商丘人,副教授,高级技师,硕士,研究方向:机电一体化技术、机器人技术。