基于产教融合实训基地的校企协同育人模式研究与实践

作者: 高维 陈圣明 余黎

[摘 要] 新能源汽车控制板生产实践项目以校企共建的产教融合实训基地为基础,紧跟制造业转型升级,以企业新能源汽车控制板真实生产项目为原型,依托电子信息工程技术高水平专业群,校企共同开发实施面向电子制造领域的生产实践项目,在专业建设、实习实训、师资建设、质量评价、技术服务、科研攻关等方面深入合作,探索实践以企业典型生产实践项目为载体的职业教育教学新模式。

[关 键 词] 产教融合;生产实践;人才培养;协同育人;资源共享

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)01-0085-04

以习近平总书记关于职业教育的重要指示精神为指导,对接湖南省“一核两副三带四区”区域经济格局,深化产教融合、校企合作,建设“政行企校”协同发力、“产学研用”深度融合的实训基地,营造校企协同创新生态,推动职业教育深度融入区域功能板块和产业链,为湖南加快建设现代化经济体系、增强产业创新力和竞争力、全面塑造发展新优势提供人才和技能的有力支撑。

一、建设目标

新能源汽车控制板生产实践项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的教育方针,坚持立德树人、德技并修,全面落实湖南省“三高四新”战略定位和使命任务,积极服务于长沙市22条产业链之一——新一代半导体及集成电路产业链发展的需求,与全球优秀的电子制造服务商——兆兴博拓共建产教融合实训基地,紧跟制造业转型升级,以新能源汽车控制板生产项目为载体,创新“双主体”协同育人模式,共建双师教学团队,开发立体化数字化教学资源,创新双轮驱动的考核评价方式,校企联合实施企业生产实践项目,促进学生在真实职业环境中学习应用电子制造领域新知识、新技术和新技能,增强人才培养的针对性和适应性。

二、建设内容

(一)搭建“政企校”协同育人平台,共建产业学院,打造产教融合实训基地

“政企校”共同成立领导小组,明确校企各方职责,实现“政企校”的协同治理,建立成本分担机制,统筹校企教学资源,开展专业建设、实习实训、技术服务、科研攻关,推进协同创新和成果转化。

(二)开发一体化人才培养标准,打造“三位一体”培养模式

围绕项目实施,对接岗位能力要求,校企共研人才培养方案,构建模块化课程体系,完善课程标准、考核评价标准、人才培养标准等;依托产教融合实训基地,打造“三位一体”培养模式。

(三)建设高水平、结构化协作团队

构建团队的遴选、管理、评估、考核、反馈、激励和奖惩机制,打造专兼结合、分工协作的“双师型”教学团队,联合开展技术服务、技术攻关。

(四)建立多元参与评价体系,提升人才供需匹配度

建立评价主体多元化的多维度考核评价机制,动态评价项目实施的质量和效果。制订能力考核评价标准,建立教学质量监控、诊改机制,全面提升人才培养与企业需求的匹配度。

三、建设举措

(一)签订校企合作协议

校企双方分工合作,创新“招生即招工、入校即入厂”的培养模式,双方签订《生产实践项目建设合作协议》,明确以下事项。

其一,共同明确工作岗位、岗位职责和用工人数。

其二,共同确定培养目标、教学组织形式、学徒管理、考核评价等,探索实践“基地共建、文化共融、人才共育、过程共管、成果共享、利益共赢”的实训基地管理模式。

其三,明确校企职责与分工,企业负责学生实践期间的教育、指导、管理及考核工作,指派专门技术人员担任产业导师,提供实习场地、设备设施等条件;学校负责安排学生到企业对应岗位进行工作实践,配合企业对学生进行岗位实践教育,指派学校导师到企业对学生进行管理、评价、考核及毕业资格审查。

其四,明确成本共担机制,学校负责学生在校培养所需的成本开支,包括校内实训基地、设施投入、校内导师培养等;企业负责学徒在企业培养所需的成本开支,包括企业实习基地建设、企业导师培养和经费支出,承担学徒学习期间的生活补助和奖学金发放。

其五,学校、企业与学生签订《校企联合培养三方协议》,明确合同期限、学徒的准员工身份及学徒在企业培养的具体岗位、教学内容、管理制度和权益保障等[1]。

(二)校企联合实施人才培养

1.深化产教融合,创新校企协同育人机制

(1)建设产业学院,构建“政企校园”协同育人机制

进一步做强“机器人学院”,构建产学研合作、资源共建、责任共担、价值共创、成果共享、校企双主体协同管理、“政企校”内外联动的协同育人机制[2],在决策、运行、主体和保障四个协同方面汇集共融,夯实电子信息工程技术专业群的岗位群。

(2)建立人才培养内部治理运行机制和项目运行管理制度体系

“政企校”共同成立生产实践项目领导小组,明确校企各方职责,实现“政企校”的协同治理,建立成本分担机制,统筹校企教学资源,开展专业建设、实习实训、技术服务、科研攻关,推进协同创新和成果转化。制定教学管理、人才培养、双导师遴选与考核、考核评价等规范性制度文件,构建人才培养全过程动态监控机制,提升人才培养的合力。

2.确定培养目标,校企共同制订人才培养方案

(1)明确人才培养目标

对接电子制造高端化、数字化、智能化发展要求,针对人才紧缺岗位,培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,精设备操作维护、懂工艺规划与产线调试、会项目规划和质量管理、善上下协调沟通、能进行工艺改造创新的高素质复合型技术技能人才。

(2)成立专业建设指导委员会,制订人才培养方案

校企共同组建专业建设委员会,开展技能人才培养模式调研,召开学校、企业及行业协会座谈会,研究确定人才培养目标定位及培养模式,制订并动态修改人才培养方案。

(3)构建协同育人框架,优化育人体系

以培养新一代半导体及集成电路产业链所需的高素质复合型技术技能人才为中心;以“知识”为基础,“能力”为中心,“素质”为目标,立足课程,优化育人体系,“政企校”共同参与,完善保障机制,构建协同育人框架。

(4)打造“三位一体”培养模式,助力学生成才

依托工程技术研究中心,打造三个“三位一体”的培养模式,即“技能竞赛+创业大赛+人才培养”相融合、“教研室+创业导师+学生”相组合、“教研室+专业创新创业项目室+专业协会”相结合,以真实企业项目任务驱动,引导学生积极参与比赛,充分发挥技能竞赛的引领作用,达到以赛促学、以赛促教、以赛促改的目的。

(5)对接企业岗位需求,实行“课证融通”

围绕行业、企业对人才岗位技能需求,以“人人过关”作为学生培养的目标成果,以“能力培养”为主线优化人才培养方案[3],以企业真实项目案例为载体,对接产业新技术、新工艺、新规范、新标准,跟岗挖掘绘制能力图谱,将岗位所需知识和技能有机融入课堂教学,更好地培养学生的实践应用能力。

3.重构课程体系,优化教学资源

(1)技教融合,重构课程体系

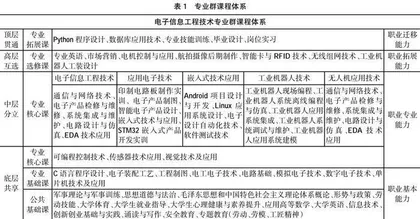

遵循以新一代半导体及集成电路产业链为导向、以能力为本位的建设思路,根据职业岗位(群)要求,制定对接职业标准的课程标准,优化课程结构,将企业横向课题转化为教学模块单元,坚持“横向课题引领、项目化过程监控、产品质检标准检验”,实施“技术服务与课堂教改一体化”的“技教融合”改革创新[4]。基于工作过程系统化模式,形成“底层共享、中层分立、高层互选、顶层贯通”的专业群课程体系[5]。(见表1)

(2)多方参与,开发培养标准

依托“产业学院”“楚怡产教融合实训基地”等校企协同育人平台,通过深化“跨界融合,岗课赛证创融通”人才培养模式改革,以新一代半导体及集成电路产业链为导向形成人才培养动态调整机制,实时随产业链发展需求动态调整优化人才培养方案,校企合作开发具有特色、国内领先的电子信息工程技术专业群人才培养标准。

(3)强化质量标准,协同优化教学资源

遵循“一体化设计、结构化课程、颗粒化资源”的资源库建构逻辑[6],对接职业标准、技术标准和“1+X”证书制度试点,贯彻专业群教学标准,整合现有专业课程资源、企业项目案例等资源对新能源控制板生产实践项目的岗位需求,打造共享资源库,构建内容完善、校企对接紧密、管理规范、特色鲜明、科学高效的辅教能学和社会服务为一体的资源共享平台。

(三)创新考核评价方式

引入企业岗位考核评价标准,以毕业生就业岗位所需职业技能要求和岗位考核标准为依据,结合SMT工程技术人才基地建设目标,多方参与,全程监管,形成一套“生产与培养同向发力、淘汰与增补双轮驱动”的多元评价机制。

1.对接行业,适应岗位,科学制定考核评价标准

根据SMT现场工程师等工作岗位实际情况和生产任务要求,考核评价由学习能力(40%)、专业技能(40%)和综合素质(20%)三部分组成,分别反映学生掌握基础专业理论知识的能力[7];独立使用、调试设备进行正常生产及异常处理等专业能力;团队协作、管理能力和探索创新等综合素养能力。

2.多方参与,多维考核,教考分离,企业为主

由学校专任教师、企业导师、第三方机构或专家等多方组成评委会,企业工程师评分权重不低于60%;采用多元化的考核评价方式,理论课程采取笔试、项目答辩等方式,实践课程采用操作演示、案例分析等方式;利用数字化技术和平台实现教学考核评价的在线化、智能化和数据化。

3.全程监控,正向反馈,有效利用评价结果

评价结果设定等级参考值(理论值):S(90分或以上),A(80~89分),B(70~79分),C(60~69分),D(0~59分);建立职业能力档案,记录学生在培养过程中的表现和成果,形成书面或电子形式的证明文件,及时反馈给学生与导师;评价等级A以上的学生在评奖评优、就业推荐、深造学习时优先考虑。

4.严进严出,利益驱动,建立动态淘汰和增补机制

多次考核评价均为D(0~59分)的学员将被淘汰,淘汰比例定为5%左右。对淘汰学员保持跟踪培养,提供其他教育或就业渠道;动态增补根据项目企业的人才需求和岗位空缺情况发布通知,由学生提出转入申请,考核合格后转入。

职业能力评价结果可以作为用人单位招聘、晋升、奖励等人力资源管理活动的依据[7];根据评价结果制定挂钩方案,给予不同的转正等级,S级对应S3,A级对应S2,B级与C级对应S1,D级不予转正。

(四)打造双师结构教学团队

1.构建协同创新团队,提升教学团队实践与技术服务能力

学校、企业组建协同创新团队,校企共同参与人才培养方案制订、课程设计与开发、校内实训室和校外实习实训基地建设等工作;以电子信息工程技术专业群为依托,整合学校科技资源,开展科技研发与技术服务,提升专业建设的针对性和适用性;建立学校与企业横向课题研发制度与管理办法,充分发挥学校专家学者的专业特长和研发经验,解决企业面临的各种实际技术难题。