产教融合视域下高职院校公共基础课程教材的评价研究

作者: 吴存华 朱慧贞

[摘 要] 教材的质量决定着学校育人的质量。分析当前高职院校公共基础课程教材评价存在的问题,结合产教融合的内涵和特征,以产业需求为导向,以学生能力提升为核心,运用德尔菲法和专家排序法构建了一套科学、全面的高职院校公共基础课程教材评价体系,旨在提升教材与产业实际的契合度,促进教学质量与学生职业能力的正向同行。研究通过评价实践,验证了该体系的有效性,有助于识别教材优劣,能为高职院校公共基础课程教材的选用提供依据。

[关 键 词] 产教融合;高职院校;公共基础课程;教材评价体系;教学质量

[中图分类号] G714 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)01-0109-04

高等职业教育是培养高素质技术技能人才的重要阵地,教材建设是教育教学工作的基础和关键[1]。教材作为学生学习的重要资源和工具,是“三教”改革的重要内容[2],是高职院校办学的重要支柱之一,其质量水平直接决定了职业院校育人的质量,而教材的评价是提高教材质量进而提高育人质量的有效实践路径[3]。相关文献表明,对于职业教育专业课程教材的评价已有相对颇丰的研究成果,而对于高职院校公共基础课程教材的研究目前还相对匮乏。2021年12月,教育部印发《“十四五”职业教育规划教材建设实施方案》,并指出,要规范建设公共基础课程教材,严格教材选用管理,完善教材评价制度[4]。

高职院校公共基础课程教材(以下简称“公基教材”)具有理论奠基和技能培养的双重角色,故不能简单地套用职业院校专业课程以及基础教育和高等教育的教材评价体系,由于其特殊性,需要构建单独的质量评价体系。2019年9月,教育部颁布的《职业院校教材管理办法》指出,国务院教育行政部门重点组织规划职业院校的公共基础必修课程教材[5]。为了契合学校实际,有更多的选择性,国家施行“一纲多本”的多样化基础课程教材选用体系[6]。据统计,仅仅2019年秋季学期出版的《高等数学》教材就高达968种之多[7],面对如此繁多的教材,学院在选用时往往按照任课教师的主观意愿选用教材,这样选用的教材往往质量良莠不齐,与校情和学情契合度低,与实际生产脱节,难以满足现代产业发展的需求。如何选出高质量的教材,对于高素质高技能人才的培养,具有至关重要的作用。

国内关于职业教育教材评价的研究较多,与产教融合相关的教材评价以及与公基教材相关的评价研究较少。另外,通过检索相关文献,得出国内外专家学者对产教融合和教材评价是按照两线并轨的思路分别来研究。所以,从产教融合的视角出发,探索构建一套政治导向鲜明,具有职业教育特点、内容科学合理、易教利学的公基教材评价体系具有很强的必要性。

一、研究过程的设计

研究主要围绕“为什么要建,怎样建,建后如何用,用后效果如何”四个方面展开。首先,检索相关文献资料,在产教融合的内涵价值、职业教育教材评价的已有成果、职业院校教材管理办法等政策要求,以及问卷、访谈调查的基础上,初选出评价条目。其次,选取24名专家组成团队,运用德尔菲法匿名征询评价指标的必要度和重要度[8];最后,运用简单随机抽样法从公基教材中随机选取一门教材和该门教材之下参选的6本教材,选取12名评委,运用构建的评价体系就信度和效度进行实践检验。

二、评价体系的构建

(一)评价体系的初建

研究中评价指标来源于两种:一是来自问卷和访谈调查统计结果。二是来自已有研究成果,产教融合的内涵,教材管理办法等政策文件的要求。

为了研究的方便,论文将评价指标划分为四大类:第一类0-1指标,包括政治导向和版权指标,是评价教材的首要参考标准,属于独立的评价指标,为了保证教材意识形态的纯正和学术的诚信,这两指标采用一票否决制,不需要赋予权重[9];第二类特色指标是本文研究的创新之处,体现出需求导向和问题导向,是评价体系构建的着眼点;第三类为常规指标;第四类为相对指标,之所成为相对指标是因为较好的教材资质条件仅仅是高质量教材的必要条件而非充分条件。

(二)评价指标的筛选、修改与确定

为了增加评价指标体系的可靠性,制定了基于产教融合的高职院校公基教材评价指标体系调查问卷,采用修正德尔菲法向以上24位专家进行问卷调查,旨在纳入专家意见,增加评价指标的信度和效度。

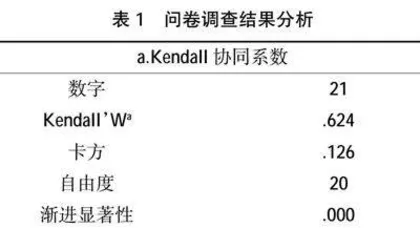

调查问卷共计发放24份,一周后收回有效问卷21份,回收率为87.5%,回收后,运用SPSS 22.0统计软件计算出Kendall和谐系数为0.624,大于0.5,说明专家对拟定的评价指标认可度较高,具有较好的一致性,同时卡方检验的P值小于0.05,表明专家评估的意见具有很好的可信度。(见表1)

经过以上运用德尔菲法征询专家,不断吸收纳入专家意见并进行修改完善,最终确定了如表2(见下页)所示的公基教材评价体系细目表。

(三)评价体系权重的计算

为了确保评价体系的科学性和合理性,需要确定各指标的权重与评分标准。考虑到专家排序法简洁、科学、高效,因此对重要度的研究采用专家排序法。每个指标的排位数n叫作该指标的秩,把m位专家对某一指标的秩加起来的和叫作该指标的秩和,用R表示,因此,第i个指标的秩和记作Ri,那么,第i个指标的权重可用以下公式计算:

Ai=2[m(1+n)-Ri] / mn(1+n)

其中m为专家人数,n为同级评价指标的个数,Ri为第i个指标的秩和,i = 1,2,3,…,n。

(四)权重调查问卷的统计分析

考虑到以上必要度征询的24位专家已经对研究主题较为熟悉,遂评价重要度的调查依旧向这批专家进行征询。本轮问卷调查共发放问卷24份,一周后收回有效问卷23份,有效回收率为95.8%,先统计各个指标的秩和,再利用排序公式计算各级指标的权重,结果如表2所示。

至此,基于产教融合视域下的公基教材的评价体系构建完成。

三、评价体系的实践应用

在学院基础教学部选取12名资深教师作为评委,分成甲乙两组,每组六人,从公基教材中运用简单随机抽样法随机选取一门教材,再从该门教材之下选出6本不同的教材作为评价对象,接着每组各选出一人,形成六个评价小组,甲乙两组评委每组选出一人,两两配对,共形成六个评委小组,对参评的六本教材,采用构建的评价体系进行测评,最后对测评数据,运用SPSS 22.0进行一致性检验,结果如下表3所示。

由表3可以看出,甲乙两组评委对六本同科教材质量分数一致性系数为0.954,表明在99%的可靠程度上,一致性为0.954,呈现出非常高的一致性,说明建立的公基教材评价体系具有很高的信度和效度。接着将每本教材各个一级指标的分数与该本教材总测验分数进行线性回归分析,得出相关系数都在0.93以上,说明各个一级指标能够在很大程度上体现教材质量的内容效度。

由于甲乙两组评委独立打分,两组数据满足独立性。此外,将甲乙两组评委所测的六本教材的评价数据进行显著性检验,值为0.954,大于0.05,接受方差齐性假设。在正态性检验中,显著性水平为0.21,大于0.05,说明甲乙两组数据服从正态分布。(见表4、表5)

综合以上分析,各分量指标与总评价指标具有很强的线性相关性,并且数据具有独立性,满足方差齐性,服从正态分布,故建立的评价指标具有很好的内容效度,能在很大程度上解释并反映教材的质量。

四、结论

通过评价体系的构建,得出以下结论:

(一)政治思想导向性是教材评价的首要标准

教材关于国家事权[10],是落实立德树人教育根本任务的重要载体,是体现国家意志、培根铸魂的重要途径,是学生“红色”意识形成并固化为“根正苗红”的社会主义“秧苗”最直接的知识范本,所以,政治思想导向性是评价教材首要考虑的标准,理应施行一票否决制。

(二)产业需求是公基教材评价的重要导向标准

高职院校是学生学习文化知识和习得技术技能的重要阵地,学校要按照企业和社会的需求标准来培养人,而高职公基教材具有为专业课程从知识和思维两方面奠基的作用,所以,高职院校的公基教材,需要以产业需求为导向,在情境创设、素材选取,例题背景等方面要与学生所学专业紧密相连,要将学生置身于专业情境中进行教学。

(三)内容的科学性与准确性是教材评价的底线标准

教材是教师教学、学生学习文化知识的有效载体,是落实课标中培育学生学科核心素养和启智增慧最直接的知识载体,故内容的准确性和科学性是选用教材的底线标准。

(四)教材的呈现形式是教材评价的“颜值”标准

高质量的教材应始于“颜值”,终于“品质”。有了内容的“里子”,也要有外在良好的“面子”。因此,教材呈现的载体形式、装订格式、内部字体规范及醒目程度,都在一定程度上决定着教材的“气质”。

(五)数字化是教材评价的“外延性”和“必要性”标准

随着科学技术,尤其是生成式人工智能的快速发展,教材的数字化成为教材改革的必然趋势,便捷的网络化平台和移动终端使得教材资源的调取不受时间和空间的限制,智能化的交互模式便于师生交流,教学资源的自动生成和个性化定制便于教师开展分层教学,为因材施教的实施提供了技术上的可能。

参考文献:

[1] 赵斌刚,袁梅,胡光忠.产教融合视域下职业教育教材评价指标体系构建[J].上海教育评估研究,2024, 13(2):32-37.

[2] 刘晓杰,邵雯.基于“岗课赛证”融通的职业教育新形态教材评价指标体系构建[J].职业技术教育,2023, 44(14):75-79.

[3] 李晓丹,李丹.“双高”建设背景下高职学校专业课教材评价指标体系建设研究[J].现代职业教育,2021 (38):108-109.

[4] 教育部办公厅.“十四五”职业教育规划教材建设实施方案[EB/OL].(2021-12-07)[2024-10-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/s7055/202112/t20211207_ 585534.html.

[5] 中华人民共和国教育部.职业院校教材管理办法[EB/OL].(2019-12-19)[2024-10-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/moe_714/202001/t20200107_4145 78.html#02.

[6] 赵金玉.“三段一体”多元化教材评价体系的构建:以沈阳工学院为例[J].辽宁高职学报,2023,25(12):99-102.

[7] 李鹏,石伟平.什么样的教材是“好教材”:职业教育教材评价的理论反思[J].教育发展研究,2019,39(19):59-67.

[8] 刘芳.基于Delphi法和熵值法的智能教材评价指标体系构建及测度[J].西部学刊,2024(15):122-125.

[9] 马晓丽.教育信息化2.0时代职业教育数字教材评价指标体系构建研究[J].职业技术教育,2022,43(26):71-75.

[10] 王晓军,赵文平.职业教育新形态教材质量评价指标体系构建及质量提升策略:基于扎根理论和层次分析法的研究[J].职教论坛,2023,38(12):57-65.

◎编辑 张 慧

①基金项目:本文系甘肃省教育厅2024年大中小学课程教材专项研究课题“产教融合视域下高职院校公共基础课程教材的评价研究”(GSJC-Z2024085)成果;甘肃省教育厅2024年职业教育教学改革研究项目“高职院校教师能力标准和评价体系建设研究”(GZPX-18-241633)成果;2024年定西市科技计划资助项目“生成式人工智能技术AI在高职院校教学资源开发与优化中的应用研究”(项目编号:DX2024BR004)成果。

作者简介:吴存华(1987—),男,汉族,甘肃定西人,副教授,硕士,研究方向:高等数学教学。

朱慧贞(1988—),女,汉族,甘肃定西人,副教授,硕士,研究方向:生物、遗传学教学。