基于心理需求的奖惩体系构建及在分子生物学检验教学中的应用

作者: 刘超

[摘 要] 基于高职院校学生的心理需求与学习特点,构建了一种基于操作性条件反射理论的奖惩体系,旨在通过正向激励和适当惩罚提升教学效果。实证结果显示,基于高职学生心理需求的奖惩体系显著提升了学生的学习动机和学习成绩。实验组学生在学习动机量表上的得分明显高于对照组,期末考试成绩也有显著提高。这表明,通过满足学生的心理需求,可以有效激发他们的学习积极性,进而提高学习成绩。基于心理需求的奖惩体系不仅为高职院校的教学改革提供了新的视角和实践路径,也为其他教育领域的教学管理提供了有益借鉴。

[关 键 词] 心理需求;学习动机;奖惩体系;条件反射;分子生物学检验

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)02-0093-04

近年来,随着社会经济的快速发展和高等教育的普及,学生的心理健康问题愈发引起教育界的重视,尤其是在职业教育领域。教育部相继出台了一系列政策和指导文件,如《高等学校学生心理健康教育指导纲要》和《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》,这些政策为高职院校的心理健康教育提供了重要的支持和方向,旨在提高学生的心理素质,促进学生具备扎实的专业能力。

在这一背景下,构建一个符合高职学生心理需求的奖惩体系显得尤为重要。从操作性条件反射理论来看,奖惩机制可以有效地改善学生的学习动机和行为表现。明确的奖励与适当的惩罚,能够激励学生积极投入学习中,增强他们在专业知识和技能掌握方面的信心与能力。这种体系不仅仅是对行为的引导,更是对学生心理需求的一种关怀,能够让他们在获得成就感和归属感的同时,积极面对学习中的挑战,提升心理韧性。与此同时,将构建的奖惩体系融入分子生物学检验等专业课程中,无疑是一种创新的心理健康教育形式。在具体实施过程中,教师可以通过设计不同层次的奖励措施,如表扬、鼓励、肯定、进步等,激发学生的学习兴趣。而针对未能达到学习要求的学生,则可以通过适度的惩罚措施,如及时处罚、撤销奖励等,引导他们反思并改进学习态度。这样的机制不仅促进了学生的学习,还通过主动的心理激励和引导,帮助他们更好地适应高职院校的学习生活,增强团队合作意识,培养良好的心理品质,真正体现对学生的全面关怀和支持。

一、高职学生心理特点和学习现状

高职学生的心理特点在现代教育背景下显得尤为复杂,他们正面对着学业压力、就业焦虑及社会适应等多重心理挑战[1]。随着社会对技能型人才的需求不断增加,高职学生在学业上承受的压力逐步加大,尤其是在短时间内需要掌握大量专业知识与实践技能的情境中,许多学生感到焦虑与无力。此外,毕业后竞争激烈的就业市场让他们深感不安,一些高职生因此对未来的职业发展产生了焦虑情绪,而社交技能的不足又使他们在适应新环境和人际关系时面临一定困难[2]。这些心理挑战不仅影响了他们的学业表现,也对整体心理健康产生了消极影响。

在学习现状方面,高职学生的行为往往得不到应有的肯定和尊重,这使他们的基本心理需求未得到满足[3]。当尊重的需求未被承认时,学生的学习动力就会出现明显的不足,从而引发学习效果下降。在缺乏内在驱动力的情况下,这些学生往往对学习缺乏热情,导致学习成绩普遍不佳,形成了一种负向循环。因此,教师在教学过程中急需关注学生的心理需求,给予足够的肯定和支持[4]。

借助斯金纳的操作性条件反射理论,我们能够更深入地理解高职学生学习动力不足的根本原因。根据这一理论,个体的良性行为需要及时的正向强化刺激提升其出现频率。然而,部分高职学生在学习过程中,积极的学习行为未能得到及时的正向反馈,导致他们在努力学习后未能获得所需的认可和鼓励,这种缺少及时强化的情况使良性学习行为的频率逐渐降低,最终导致学习动力的缺乏[5]。因此,重视并满足高职学生的心理需求,提供持续和及时的正向反馈,对于提升他们的学习动力、改善学习成绩具有至关重要的意义。

二、操作性条件反射理论和奖惩体系构建

斯金纳(B. F. Skinner)的操作性条件反射理论源于20世纪中叶,是行为主义心理学的重要组成部分。斯金纳认为,个体的行为是受环境中的后果所驱动的,即特定行为的出现与其随后的结果(奖励或惩罚)之间存在一定的关系。根据这一理论,行为的正向强化能提升该行为的发生频率,而负向强化和惩罚则有可能降低该行为的发生频率。在学习过程中,操作性条件反射理论强调,即便是复杂的学习过程也可以通过强化或抑制特定的行为促进。

在教育实践中,操作性条件反射理论被广泛应用于课堂管理、学习动机提升以及教学策略的制订中。通过奖励学生的积极行为,学校和教师能够营造良好的学习氛围,提高学生的学习动力和学习效果。而通过有效的惩罚措施,则可以有效减少不良行为,进而促使学生形成良好的学习习惯和态度[6]。

在分子生物学检验教学中,学生需要掌握大量复杂的理论知识和实践技能。因此,强化理论的重要作用愈发凸显。一方面,通过积极的强化,教师可以激励学生努力学习、主动参与课程,提高对知识的理解和掌握;另一方面,通过适当的惩罚措施,可以有效阻止学生的不良学习行为,如抄袭和缺席等,有助于营造良好的教学秩序和学习环境。通过科学设计的奖惩体系,教师能够更好地引导学生形成良好的学习习惯,从而改善学习成绩。

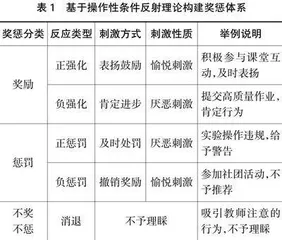

为有效应用操作性条件反射理论,在教学过程中设计了一个具体的奖惩体系,通过积极的强化措施促进学生的积极行为,同时通过适当的惩罚措施减少消极行为(见表1)。

在此奖惩体系中,适当的奖励措施,能够有效激发高职学生的学习兴趣和主动性,促使他们参与课堂活动、完成作业和提升实验技能。同时,合理的惩罚措施能够有效警示学生,促使其自律,保持积极向上的学习态度。这样的奖惩体系不仅能提升学生的学习动力,还能提高整体课堂氛围,最终优化高职学生的学习成果。

三、奖惩体系在分子生物学检验教学中的应用

为验证基于高职学生心理需求的奖惩体系在分子生物学检验教学中的效果,将定量评估学生的学习动机和成绩变化,以指导后续教学改革与成功实践的推广。

(一)实验分组

我校医学检验技术专业大二学生开设了分子生物学检验课程,在分子生物学检验课程教学过程中,以2022级医学检验1班53人(女生41人)为对照组,对照组平均年龄19.05,标准差1.15;以2022级医学检验2班49人(女生38人)为实验组,实验组平均年龄18.95,标准差1.27,在实验组中实施基于操作性条件反射理论构建的奖惩体系。两组的授课由同一名教师在不同时间段进行,以避免教师差异对实验结果的影响。

(二)测量工具

学习动机测量采用Biggs学习动机量表,该量表为五度李克特量表,包括23个测量题项。陈敏玉等人在高职群体中进行了验证,具有较好的内部一致性(Cron-bach’α=0.984)[7]。学习成绩测量采用期末试卷,出卷时教考分离,避免授课教师的潜在因素干扰。

(三)数据收集与分析

在分子生物学检验教学开课前,任课教师收集实验组学生奖惩体系实施前学习的动机测量数据。随后,在实验组的分子生物学检验教学中实施基于操作性条件反射理论构建奖惩体系。在完成分子生物学检验教学后,任课教师收集实验组学生奖惩体系实施后学习动机的测量数据。分子生物学检验期末考试结束后,收集实验组和对照组的考试成绩。

数据以平均值±标准差值表示,两组间比较采用非配对独立样本t检验。采用SPSS 26.0软件进行统计学分析,P值小于0.05表示具有统计学意义。

(四)数据分析及结果

1.学习动机分析

在分子生物学检验教学开课前,尚未实施基于操作性条件反射理论构建奖惩体系,两组学生的奖惩体系实施前学习动机进行比较,结果显示(见表2),两组学生奖惩体系实施前学习动机没有显著差异(P=0.884,P>0.05),这说明两组学生在学习动机上原本无明显差别。对实验组和对照组在奖惩体系实施后学习动机进行t检验,结果显示(见表3),实验组学习动机(35.49±1.54)高于对照组(34.09±1.48),且具有统计学意义(P=0.000,P<0.05)。说明“基于操作性条件反射理论构建奖惩体系”显著提高了实验组的学习动机。

2.分子生物学检验期末成绩

在分子生物学检验教学结束后,我们对两组学生的期末成绩进行分析,结果显示(见表4),实验组的平均成绩(85.61±12.37)高于对照组(72.09±17.94),差异显著,具有统计学意义(P=0.000,P<0.05)。这表明基于操作性条件反射理论构建奖惩体系调动了学生的学习积极性,有效提高了学习成绩。

四、讨论

(一)满足高职学生心理需求对提高成绩的作用

高职学生在学习过程中面临多重心理挑战,包括学业压力、就业焦虑和社会适应等[8]。在这样的背景下,满足他们的基本心理需求显得尤为重要。这不仅有助于提升学生的学习动力,还有助于改善他们的整体心理健康状况。根据马斯洛的需求层次理论,尊重和自我价值的实现是高职学生学习过程中不可或缺的部分[9]。当他们感受到来自教师和同伴的支持与尊重时,学习积极性和主动性显著提高,学业上也更容易取得优异成绩。

实施基于心理需求的奖惩体系,能显著提升学生的学习动机。在每次实验报告和小组讨论后,我们不仅给予即时的正向反馈,还引入多样化的奖励机制,以激励学生的参与。这些措施成功激发了学生的学习热情,特别是在面对难度较大的实验项目时,他们的参与意愿显著增强。这种积极的学习氛围促使学生主动复习和进行实验,从而优化了他们在期末考试中的整体表现。此外,关注学生的心理需求不仅加强了他们的自信心,还促进了学习成绩的稳步上升。通过获得肯定,学生逐渐形成了自我激励的意识,愿意投入更多精力探索科学知识。这种心理发展状况提升了他们的学习成绩,并帮助他们养成了良好的学习习惯,培养了批判性思维和团队协作能力,为未来的职业发展奠定了坚实基础。因此,建立合理的奖惩体系对提高学生的综合素质具有重要意义。

(二)奖惩体系有助于提高学生的学习成绩

基于斯金纳的这种理论,通过设计奖惩体系满足学生的心理需求,达到重塑学生行为的目的。通过设计学习相关的奖惩体系,为学生的行为设置正向强化机制,促使良性学习行为的形成[10]。在分子生物学检验课程中,教师通过及时的反馈和奖励,帮助学生理解哪些学习行为是值得激励的。这一过程增强了学生对课堂学习的关注度和参与度,当他们的努力学习获得认可时,往往会加大投入。

奖惩体系具体表现为对学生主动学习、课堂参与和实验报告及时完成的及时奖励,这一反馈机制有效促进了学生在课程中的表现。例如,在期末考试中,通过该体系的引导,参与学生的平均分数较对照组有了显著提高,显示出这种方法的有效性。此外,学生的学习态度也得到了明显改善,许多学生在反馈中表示,正向奖励不仅提升了他们的学习兴趣,还帮助他们在关键时刻保持了应有的动力。实际上,这种奖惩体系有效地结合了操作性条件反射理论,通过及时的奖励与反馈,促进了学生在学习过程中的积极参与。正向强化策略通过鼓励学生在课堂及课外进行自主学习,不仅增强了他们的学习成就感,还促进了学习效率的全面提升。因此,这种方法在分子生物学检验课程中的应用,极大地提升了学生的学业成绩,使他们在面对挑战时更加自信与从容。这最终体现了奖惩体系在培养学生学习主动性和提升学术能力方面的积极作用。