新时代大学生职业道德素养及其影响因素研究

作者: 洪丹丹 张鹏程

[摘 要] 新时代大学生职业道德素养的培养成为高等教育的重要组成部分,直接关系到大学生未来的职业发展和社会责任感。基于黑龙江省4所高等院校的调查结果,构建二元Logistic回归模型对大学生职业道德素养的影响因素进行实证研究,发现职业道德认知水平、政治面貌、家庭教育、同辈群体、学校教育,以及经济体制、政策法规、社会价值观念对大学生职业道德素养存在显著正向影响。培育大学生职业道德素养应以政府、高校、家庭及大学生自身为着力点,联动四方形成合力,构建“四位一体”育人模式。

[关 键 词] 职业道德素养;影响因素;二元Logistic回归模型;变量信息;同辈群体

[中图分类号] G645 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)03-0013-04

新时代大学生职业道德素养的培养是一个系统工程,需要社会、学校、家庭和个人等的共同努力。通过研究新时代大学生职业道德素养的现状,深入考察其总体状况,分析影响因素,提出对策建议,可为培养具有高尚职业道德、强烈社会责任感的高素质人才提供有力支持。

一、研究假设

(一)个体因素假设

马克思指出:“人本身是自己的物质生产的基础,也是他进行的其他各种生产的基础。”[1]从马克思的论断可知,个体的生产活动和社会生活会受到个体属性的影响。大学生的家庭背景、生活阅历、政治面貌、学历层次不同,其职业道德认知水平、职业道德情感、职业道德意识和职业道德行为也会存在差异。这些通过知、情、意、行表现出来的差异,势必会对大学生职业道德素养的培养产生影响。因此,本文做出如下假设:H1:大学生的个体属性影响其职业道德素养。

(二)家庭教育假设

家庭是社会的细胞,也是少年儿童生活成长最为重要的场所。著名教育学家苏霍姆林斯基曾把儿童比作一块大理石,他认为把这块大理石塑造成一座雕像的第一位雕塑家就是家庭教育,家庭教育在儿童成长过程中发挥着基础性作用[2]。因此,本文做出如下假设:H2:大学生的家庭教育影响其职业道德素养。

(三)同辈群体假设

同辈群体是由年龄、家庭背景、兴趣爱好、生活习惯等方面较为接近的人群所形成的具有密切关系的群体[3]。研究表明,儿童进入中学后,同辈群体的影响逐渐增强且日益重要,从15岁到22岁,同辈群体的影响最为广泛深入,对青少年的思想和行为产生重要影响。基于此,本文做出如下假设:H3:同辈群体影响大学生的职业道德素养。

(四)学校教育假设

学校是教育者有计划、有目的、有组织地向受教育者传授知识文化、劳动技能、价值观念、政治观点和社会规范的组织机构,其根本任务是培养社会主义事业的建设者和接班人[4]。与家庭教育相比,学校教育更具目的性和计划性,对青少年思想品行的塑造更具导向性。基于此,本文做出如下假设:H4:学校教育影响大学生的职业道德素养。

(五)社会因素假设

马克思指出:“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”[5]人的思想、观念的形成离不开外部客观因素的作用,这些外部因素主要包括社会的经济制度和经济生活条件、政策体制和社会价值观念等。其中,经济制度和经济生活条件对人们思想道德的形成起着决定性作用。政策体制影响着人们的政治立场、观点和态度,社会价值观念为核心内容的社会文化对人们的思想品行发挥着潜移默化的形塑作用[6]。因此,本文做出如下假设:H5:经济体制影响大学生的职业道德素养;H6:政策法规影响大学生的职业道德素养;H7:社会价值观念影响大学生的职业道德素养。

二、研究设计

(一)问卷设计

本研究采用自编的《新时代大学生职业道德素养影响因素调查问卷》对大学生职业道德素养的影响因素进行实证分析。调查问卷由个人基本信息、职业道德认知状况、职业道德情感倾向、职业道德意识状态、职业道德行为选择5部分组成,每部分包含若干题目。选取黑龙江省内具有代表性的4所高校大学生作为调查对象。共计发放问卷553份,回收有效问卷529份,有效回收率为95.7%。

(二)变量选择

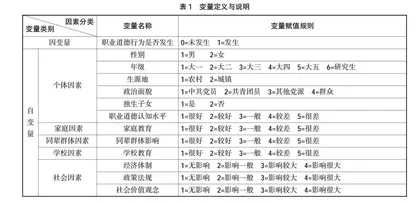

本研究的因变量(y)为大学生职业道德素养。如若职业道德行为发生,则定义“y=1”,反之则定义“y=0”。由于大学生职业道德素养的影响因素较多且作用机制复杂,因此,在自变量(x)的选取上,本研究从大学生个体因素(性别、年级、生源地、政治面貌、独生子女、职业道德认知水平)、家庭因素(家庭教育)、同辈群体因素(同辈群体影响)、学校因素(学校教育)及社会因素(经济体制、政策法规、社会价值观念)5个方面选取了12个具体变量对大学生职业道德素养的影响因素做出分析。采用SPSS 23.0软件对数据进行二元Logistic回归分析,探索因变量与自变量之间的定量关系。各变量信息如表1所示。

(三)模型设定

根据上述对因变量(y)的设定可知,因变量(y)属于二分类变量,符合二元Logistic回归模型对因变量的要求。

其中,P表示大学生出现职业道德行为的概率,Xi表示影响大学生出现职业道德行为的第i个自变量,?茁i是影响大学生职业道德行为的变量系数。通过系数?茁i(?茁0除外)的估计值以及Logistic回归其他实证结果可以分析各影响因素的作用情况。大学生出现职业道德行为与未出现职业道德行为的概率比值为事件发生比P/1-P。■表示变量Xi每变化1个单位所引起的事件发生比变化的倍数。

三、结果分析

(一)模型估计结果

对大学生职业道德素养影响因素进行二元Logistic回归分析,检验结果如表2所示。从模型整体检验的各统计量来看,整体模型?字2=86.052,P=0.000<0.05,达到显著水平。Hosmer-Lemeshow检验值为8.022,P=0.503>0.05,未达显著水平,表示性别等12个自变量所建立的回归模型适配度良好,自变量可以有效预测因变量。从关联强度系数来看,Cox-SneLL关联强度值为0.367,NageLkerke关联强度指标值为0.482,表示自变量与因变量间有中度的关系存在,12个自变量可以解释大学生职业道德素养变量总变异的36.7%和48.2%。

(二)模型结果分析

1.个体因素对大学生职业道德素养的影响

个体因素中的政治面貌和职业道德认知水平等自变量显著正向影响大学生职业道德素养。如表2所示,政治面貌自变量的P值为0.002,小于1%的显著性水平,具有统计学意义。这一结果表明相对于大学生群众,大学生党员更注重提高自己的职业道德水平。职业道德认知水平的P值为0.000,小于1%的显著性水平,具有统计学意义。表明大学生的职业道德认知水平不同,其职业道德素养状况也存在显著差异。大学生的职业道德认知水平越高,其职业道德素养就越好。

个体因素中的性别、年级、生源地以及是否独生子女等自变量的P值均大于10%的显著性水平,未通过显著性检验,不具有统计学意义,表明以上变量对大学生职业道德素养不具有显著影响。

2.家庭因素对大学生职业道德素养的影响

家庭教育自变量显著正向影响大学生职业道德素养。经二元Logistic回归分析,家庭教育自变量的P值为0.025,小于5%的显著性水平,具有统计学意义。表明父母的言传身教和身体力行会直接影响大学生的职业道德素养。家庭教育效果越好,大学生职业道德认知水平越高,职业道德情感越强,职业道德素养就越好。

3.同辈群体因素对大学生职业道德素养的影响

同辈群体显著正向影响大学生职业道德素养。同辈群体影响自变量的P值为0.084,小于10%的显著性水平,具有统计学意义。表明同辈群体因素对大学生良好职业道德素养的形成具有正向积极作用。调查结果显示,有76%的大学生看到同学、朋友等同辈群体出现职业道德行为时,自己也会受到周围氛围的感染和影响,从而出现职业道德行为。

4.学校因素对大学生职业道德素养的影响

学校教育显著正向影响大学生职业道德素养。学校教育自变量的P值为0.000,小于1%的显著性水平,具有统计学意义。表明学校教育是大学生职业道德素养的重要影响因素。学校职业道德教育的效果越好,大学生的职业道德认知水平就越高,职业情感就越强烈,职业道德行为发生的可能性也就越大。调查结果显示,74%的大学生认为学校教育对他们形成良好的职业道德具有积极影响。

5.社会因素对大学生职业道德素养的影响

社会因素显著正向影响大学生职业道德素养。社会因素层面的经济体制、政策法规、社会价值观念自变量的P值分别为0.003、0.000及0.001,均小于1%的显著性水平,具有统计学意义。表明经济体制越健全、政策法规越完善、社会价值观念越合理,大学生的职业道德素养就越好。

四、结论与建议

(一)研究结论

研究结果表明,大学生的政治面貌、职业道德认知水平、家庭教育、同辈群体、学校教育,以及经济体制、政策法规、社会价值观念均为其职业道德素养的显著影响因素,对大学生良好职业道德素养的形成具有正向积极作用。培育大学生职业道德素养应以政府、高校、家庭、大学生自身为着力点,联动四方形成合力,构建“四位一体”培育模式。

(二)对策建议

1.政府层面:推进职业道德建设,创造良好的道德环境

(1)推进公民职业道德建设。调查显示,多数大学生认为规章制度对人们的行为管控和制约力最强。新时代公民职业道德建设要以体制改革为重点,针对职业道德领域的突出问题及时制订并落实改革方案,进一步健全奖惩机制,严惩违规行为,将职业道德教育纳入国家教育计划,成为教育计划的有机组成部分。制定《新时代高校职业道德教育实施纲要》,对大学生职业道德教育的目标、内容、原则和具体途径做出顶层设计。可在教育行政部门设立专门负责职业道德教育的机构,对高校职业道德教育工作进行指导、监督和评估,贯彻落实职业道德教育安排部署。

(2)创造良好的道德环境。可打造融媒体平台对公民进行全方位、多层次的道德宣传教育,确保舆论宣传的正确导向,把主流价值观念和道德要求体现到各领域的新闻报道中,加强对道德领域中热点问题的引导,形成良好的社会风尚。创造和谐文明的社会环境,深入实施公民道德建设工程,深化群众性精神文明创建活动,可定期树立并表彰一批道德模范人物,充分发挥榜样人物的示范引领作用,引导人们做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。

2.高校层面:完善德育课程体系,建强德育师资队伍

(1)完善职业道德教育课程体系。融合专业、通识与思政课程,增强协同育人效果,提升职业道德教育比重,深挖思政课资源。将思政课中蕴含的职业道德教育资源进行深入挖掘,有助于职业道德教育贯穿教育教学全过程,实现全员全程全方位育人。

(2)建强德育师资队伍。学校要完善教师成长平台,不断提高教师综合素养。可设立德育教学研究专项基金,鼓励教师进修交流,提升教学科研能力,并将科研成果应用于教学之中。针对一些思政课教师相关专业学科背景不足的特点,可通过继续教育的方式提升其专业知识储备和决策技能。同时,持续强化师德师风建设,培养新时代优秀教师。