一体设计、协同递进:智能制造类高素质技术技能人才实践能力培养模式改革与实践

作者: 季赛 许胜 周银 彭海静 张斌 钱进

[摘 要] 智能制造产业的迅猛发展对技能人才的综合素质和创新能力提出了更高的要求,而“3+2”高职本科贯通培养是实现高素质技术技能人才培养的重要路径。针对“3+2”人才分段培养过程中存在实践培养体系脱节、实践教学资源分散等问题,面向智能制造类高素质技能人才培养,提出了“一体设计、协同递进”的实践能力培养模式改革思路,并取得了显著成效。

[关 键 词] 智能制造;高素质技术技能人才;3+2贯通培养;产教融合;“三全育人”

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)03-0037-04

智能制造运用先进制造技术和新一代信息技术,实现制造过程自动化、数字化和智能化,是我国制造业转型的重要升级战略方向。随着智能制造技术的快速发展和“中国制造2025”战略的深入实施,我国智能制造产业获得了迅猛发展,面临人才缺口大、培养机制跟不上、传统制造业人员难以适应智能制造岗位要求等问题[1-3]。然而,高职教育人才培养主要是面向生产一线的技能人才,达不到现代智能制造企业的岗位要求。“3+2”高职本科贯通培养作为实现高素质创新型技能人才培养的重要路径[4-8],它所解决的不仅是高职学生学历提升问题,更是专业技能纵向提升问题,突破人才培养的层次性,形成人才培养的可持续发展能力。

在此背景下,2019年以来,泰州学院联合泰州职业技术学院、江苏电子信息职业学院和江苏旅游职业学院等学校实施“3+2”贯通培养项目,瞄准智能制造产业,开设了机械、计算机、电气、物联网等相关专业,旨在培养具备扎实理论基础、精湛专业技能和良好创新能力的智能制造类人才。然而,在项目实施中发现,“3+2”人才分段培养中存在实践培养体系脱节、实践教学资源分散以及学生创新实践能力不足等诸多问题[9-10]。针对上述问题,学校积极推进智能制造类技能人才实践能力培养模式改革和实践,提出了“一体设计、协同递进”的实践能力培养模式改革与实践思路,并取得了显著的实践成效。

一、“3+2”分段培养实践教学存在的问题

对于“3+2”高职本科贯通技术技能型人才培养来说,实践能力是人才培养的重要组成部分。然而,面向高素质技术技能人才培养,项目实施过程中发现存在以下问题。

(一)实践课程体系脱节,专业知识储备困难

高职本科实践教学体系在课程内容、教学目标及教学方法上缺乏有效衔接。并且,高职通常轻理论重实践,而本科重理论轻实践,从而造成学生在转段升学后,知识和技能存在断层和重复“双重”问题,学生本科阶段理论学习难度大,创新实践能力不高。

(二)实践训练体系脱节,实践能力提升可持续性差

高职本科实践训练体系缺乏有效衔接,系统性不强,层次不分明,导致学生实践参与度不高,创新动力和意识不强,学生毕业后难以适应快速变化的智能制造行业需求。

(三)实践教学资源分散,实践支持能力不充分

高职本科在实践设备、师资、基地等建设不平衡以及协同性不高,缺乏有效的整合和共享机制,难以满足智能制造类人才培养的多元化需求,影响实践资源运行效率和实践训练效果。

二、“一体设计、协同递进”的实践教学模式改革

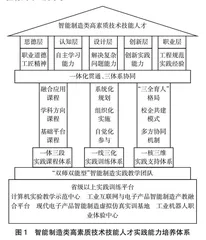

学校面向智能制造产业,实施职普企多方协同战略,统筹优化各类主体及优质教育资源,创新一体化发展路径,构建校企协同、资源共享、师资互融的高素质技术技能人才培养体系,形成了“一体设计、统筹优化、协同递进”的“3+2”智能制造类技术技能人才培养新路径,如图1所示。

(一)强化学科交叉融合,构建“一体三段”实践课程体系

针对面向智能制造产业的专业群课程体系不聚焦问题,面向智能制造高素质技术技能人才的基础能力、专业能力和复合能力培养要求,强化学科交叉融合,职普一体化设计、分段递进,构建基础平台、学科方向、融合应用“一体三段”的实践课程体系,实现了职普课程体系有效衔接和学科交叉融会贯通,如图2所示。

1.强化学科交叉融合,形成有序递进的实践课程体系

面向智能制造类高素质技术技能人才培养目标,强化学科交叉融合,形成有序递进的实践课程体系。高职阶段注重基础知识和基本技能的培养,设计基础平台课程,组成基础平台实验课程群,如机械设计基础、电子技术基础、计算机基础等;本科阶段进一步深化专业知识,强化智能制造技术、自动化控制、人工智能等前沿领域的学习。同时,为满足智能制造岗位对复合应用能力的要求,创新性地设计综合性实践课程,设置跨学科课程,包括数字化产品设计制造、智能制造系统开发、智能生产管控等。

2.构建分层递进式的实践教学模式

构建“基础实践—专业实践—综合实践—创新实践”分层递进式的实践教学模式。高职设计基本实训课程,如机械加工实训、电子装配实训等,培养学生的基本操作技能;本科阶段设计项目式学习、创新实践等环节,提升学生的综合应用能力和创新能力。并且引入企业真实项目案例,让学生在项目实践中提升解决实际工程问题的能力。

(二)坚持能力提升主线,构建“一线三化”实践训练体系

面向智能制造对人才创新实践能力要求,强化创新能力培养,变革实践训练方式,职普企整体规划,构建系统化规划、组织化实施、自觉化参与的“一线三化”实践训练体系(图3),增强实践训练的系统性和可持续发展性,提升学生的创新实践意识和能力。

1.系统化规划

分层次递进式系统规划学科技能竞赛、创新训练项目、创新创业大赛,课程教学引入赛训项目,课程考核将赛训结果作为考核项目之一,以考核促赛训、以赛训促教学,最终实现学生实践能力和创新创业能力的提升。首先,引导学生学习C程序设计、CAD制图、电工电子基础等课程,鼓励其参加“蓝桥杯”软件与信息技术大赛、电子设计大赛、机器人大赛、CAD应用技能竞赛等普及性高、专业性强的学科技能竞赛。其次,结合大学生创新基础课程教学开展大学生创新训练项目,应用所掌握的专业实践能力进行智能制造相关的创新开发与研究。最后,结合创业基础课程教学,指导学生应用创新训练项目所取得的创新项目成果进行创业实践体验,参加“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛等创新创业大赛。

2.组织化实施

组织化实施是指分院、校、省、国家四级组织实施竞赛和训练项目。院级赛训保证了实践训练的广泛覆盖,层层选拔培训的校级、省级和国家级赛训让优秀学生脱颖而出。首先由二级学院组织院级竞赛和项目训练,要求所有学生参加;在此基础上择优选择好的学生和项目组织参加校级竞赛和训练项目;对从校级竞赛和校级项目中遴选出的优秀学生和优秀项目进行培育,组织其参加省级、国家级竞赛和训练项目。

3.自觉化参与

自觉化参与是指提出并引导每个学生自觉实现“三个一”,即每个学生至少参加一种学科技能竞赛,至少参加一项创新训练项目,至少参加一次创新创业大赛,如图4所示。通过自觉参加系统化的竞赛和项目训练,学生全面提升了自身的实践能力和创新创业能力。

“一线三化”实践训练体系的系统化规划和组织化实施为学生自觉化参与提供了活动组织上的保障。学校针对实践训练设置创新创业学分,为学生自觉化参与提供了制度上的支持。在此基础上,通过专业教师对学生的引导与指导,学生最终由自发参与转变为自觉参与。

(三)坚持素质养成核心,构建“一核三维”实践支持体系

面向智能制造类专业实践课程教学和实践训练的保障要求,以学生综合素质养成为核心,强化校地校企协同,创新保障支持系统,推进产教深度融合,创新机制、模式和格局,构建了多方协同机制、校企共建模式、“三全育人”格局的“一核三维”实践支持体系(图5),促进实践教学资源协同发展和统筹优化,增强了产教融合协同育人成效。

1.多方协同新机制

创新职普企多主体人才培养联动机制,优化人才培养方案,实现多方协同育人模式新突破;构建政校企多元化协同创新机制,打造开放、共享的实践育人平台,建设优质产教融合教学资源与条件;建立政行校企生多维度协同育人评价机制,实现人才培养实施效果的闭环和动态评价,提升产教协同育人质量;完善校企师资共建共享机制以及激励考评机制,形成一支双师协同、特色鲜明的高水平产教融合师资队伍。

2.产教融合新模式

紧密结合智能制造产业,创新校企合作形式,从企业参与人才培养的嵌入式人才培养,到合作培养企业骨干技术人才的定向虚拟班,再到校企合作培养创新人才的联合创新实验室,探索了多种校企共建新模式,培养创新思维和职业素养,熟悉智能制造领域的最新技术和工艺,高质量促进产教融合协同育人成效。

嵌入式人才培养是指经省教育厅批准立项的软件服务外包类嵌入式人才培养项目。企业参与学校专业人才培养全过程,将企业实践元素嵌入人才培养方案、入学教育、前沿技术讲座、实践性课程教学、实践训练、实训实习、毕业设计等各个环节中;定向虚拟班是指校企合作根据企业用人需求共建定向培养的虚拟班。学校与江苏国泰新点软件股份有限公司合作,在学生自主报名的基础上每年遴选20名学生组建“国泰新点虚拟班”。除学习培养方案规定的课程外,学生还学习企业定制课程,经考核合格后,进入企业实习、就业;联合创新实验室是指校企合作利用双方资源共建联合实验室。学校与泰州腾翔信息科技有限公司联合共建“泰州学院-腾翔信息联合实验室”,每年遴选10人左右进入实验室,在学校教师和企业工程师的共同指导下进行项目实践和创新创业。

3.“三全育人”新格局

学校、政府、社会共同参与,课内课外、校内校外同时发力,在课程教学中实施“课程思政项目”,实现立德树人,在实践训练中实施“匠心培育工程”,培养工匠精神,在人才培养全过程实施“博雅学子计划”,培养政治过硬、专业够强的高素质智能制造人才,构建“三全育人”新格局。

实施“课程思政项目”,实现课程思政对所有专业课程的全覆盖,围绕学生科学思维和创新精神的培养,通过思政教师与专业教师互动、校内教师和企业工程师互动,充分挖掘每门课程显性和隐性的思政元素,更新教学内容,改革教学方法,将思政教育融入课程教学中;实施“匠心培育工程”,组织学生进企业拜师模工匠,邀请劳模工匠进学校开设讲座和指导实践,组织进行工匠学习评比活动,形成工匠精神培育三部曲:寻访劳模工匠、劳模工匠进校园、争做新时代工匠。相关活动得到了中青网、团学苏刊、新华网、泰州日报、泰州晚报等多家媒体报道;实施“博雅学子计划”,建设博雅课堂,开设博雅讲堂,推进博雅实践,评选博雅学子,引导学生通过课程教学、讲座、实践训练等拓展专业知识的广度和深度,提升学生的思政素养。

三、结论

针对“3+2”高职本科智能制造类人才贯通培养中存在的实践培养体系脱节、实践教学资源分散及学生创新实践能力不足等问题,构建了“实践课程体系、实践训练体系、实践支持体系”三个体系协同的智能制造类人才实践能力培养模式,形成了“一体设计、统筹优化、协同递进”的实践教学改革创新路径。通过多年的实践,学校“3+2”贯通人才培养质量显著提高,学生综合素质全面提升,创新意识与实践能力显著增强,毕业生就业质量高,培养了一批懂技术、强实践、能创新的智能制造高素质创新技能人才,为智能制造产业升级发展提供了有力的人才支撑。