高职生与本科生心理健康素养差异实证研究

作者: 沈绮云 霍颖扬

[摘 要] 对心理健康素养和心理困扰进行在线问卷调查,并对高职生和本科生心理健康素养差异进行研究。结果显示:高职生和本科生在常见心理疾病的识别维度并无显著差异,但在个别题目上,本科生有显著优势;在对提高认知水平和自助行为的态度维度和有关患病风险与获取专业治疗的相关知识维度上,男生不如女生积极,班干部比非班干部积极,本科生优于高职生;在有关如何获得心理健康信息的知识维度和有关常见治疗方法的知识维度上,班干部得分高于非班干部,本科生得分明显高于高职生。研究证明,本科生心理健康素养较高职生有一定优势,高职生心理健康素养仍需加强。研究认为,高职院校应通过“大心课”培养高职生的积极品质和可迁移能力,以提高学生的心理健康素养。

[关 键 词] 高职生与本科生;核心素养;心理健康素养;心理困扰;实证研究

[中图分类号] G441 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)05-0041-04

一、引言

2019年6月24日,国务院印发的《国务院关于实施健康中国行动的意见》(国发〔2019〕13号)明确提出,实施心理健康促进行动;到2022年和2030年,居民心理健康素养水平提升到20%和30%。建立和完善社会心理服务体系、提升公众心理健康素养,是实现这一目标的重要途径。

20世纪90年代,Jorm首次提出了心理健康素养(Mental Health Literacy,MHL,也可译作心理卫生素养)的概念,并将其定义为“帮助人们识别、处理和预防心理疾病的知识和观念”[1]。早期的心理健康素养包含4个要素:识别心理疾病或心理困扰的能力,知道如何寻求心理健康信息,关于心理疾病危险因素、原因、自助干预及如何获得专业帮助的知识和观念,促进心理疾病识别和恰当求助的态度。Jorm随后重新界定了心理健康素养的内容,强调心理健康素养不仅包括知识,还应包括与知识相关的行动。新界定包括以下5个方面:预防心理疾病的知识,识别心理疾病,关于求助和可获得的治疗的知识,与一般心理问题自助有关的策略与知识,帮助心理疾病患者或处在心理危机中的人的技能。与早期的内容相比,心理健康素养中观念的内容在减少,知识和技能的内容显著增加,还明确地提出了为他人提供帮助的技能。Kutcher等类比了健康素养(health literacy)和心理健康素养概念的演变,认为心理健康素养应包含以下内容:理解如何获得和保持积极的心理健康状态,理解心理疾病和治疗,减少心理疾病相关的污名,增强心理求助效能。这是一个涉及心理健康和心理疾病,包含知识、观念、态度和技能的定义,相较于Jorm的界定更为完整,也得到了一些学者的支持。

傅小兰等人认为,心理健康素养应该是一个广义的概念,其内涵不应只包含知识的成分,还应包括态度、污名、积极的心理健康、心理求助以及与心理疾病相关的求助效能[2]。江光荣等人将心理健康素养重新界定为:个体在促进自身及他人心理健康,应对自身及他人心理疾病方面所养成的知识、态度和行为习惯[3]。林崇德认为,国民文明素养提高应该看成是疫情后社会治理体系中心理建设的关键指标[4],国民文明素养的因素包括科学文化素养、质量意识、环保意识和健康素养,健康的素养包括身体健康素养和心理健康素养两个方面。

心理健康素养影响因素研究表明,个体的心理健康素养受到人口学特征的影响[5],具体而言,包括性别[6]、年龄、受教育程度、父母受教育程度、家庭的社会经济状况[7]等。人格特质也是影响心理健康素养的重要因素,具有神经质、低精神质的个体专业求助态度更积极[8]。而掌握更多的心理健康知识,则会更少表现出对心理疾病患者的污名态度。

二、方法

研究工具是心理健康素养问卷和心理困扰问卷。心理健康素养测量采用马晓欣翻译并修订的“心理健康素养问卷”。该问卷包含6个维度,共有35道题目。第1~15题采用4点计分,1=非常不可能,2=不太可能,3=可能,4=非常可能;第16~35题采用5点计分,1=强烈反对,2=不赞同,3=不赞同也不反对,4=赞同,5=非常赞同。在本研究中,心理健康素养量表的克伦巴赫系数为0.79,信度较好。心理困扰调查采用下列问题测量学生对自身心理困扰的认识:你是否认同自己曾遭遇过较为严重的心理健康方面的困扰(如人际关系、情绪、压力等方面)?此题采用5点计分,1=非常不同意,2=比较不同意,3=中立,4=比较同意,5=非常同意。

通过在线调查形式,在广东省一所本科院校和一所高职院校发放网络问卷,回收有效问卷857份。其中男生258人(30.11%),女生599人(69.89%);高职生546人(63.71%),本科生311人(36.29%);大一665人(77.60%),大二103人(12.02%),大三76人(8.87%),大四13人(1.51%)。数据分析采用SPSS Statistics 23.0统计软件。

三、结果

为考察是否存在共同方法偏差问题,我们使用Harman单因素法进行检验。结果显示,特征根大于1的因子共有10个,其中第一个因子能解释14.58%的方差,低于40%的临界值,表明不存在明显的共同方法偏差问题。

(一)高职生与本科生的心理健康素养现状

1.常见心理疾病识别

此维度包含8个条目,涉及的心理疾病包括抑郁障碍、双向情感障碍、广泛性焦虑障碍、社交恐惧症、广场恐惧症、人格障碍和物质滥用障碍。独立样本t检验的结果显示,在此维度中,班干部的得分显著高于非班干部(t=2.32,P<0.05)。对高职生和本科生的差异进行分析,发现两组学生在此维度的均分并无显著差异。对各条目逐一进行分析,发现在对广泛性焦虑障碍和物质滥用障碍的识别上,高职生的得分显著低于本科生(t=-2.53,P<0.05;t=-2.19,P<0.05),这表明本科生较高职生更能敏锐地识别这两类心理疾病。

2.对提高认知水平和自助行为的态度

此维度由14个条目组成,其中第21~22、24~28题为反向题。独立样本t检验的结果表明,在提高认知水平和自助行为的态度方面,男生的态度不如女生积极(t=-2.25,P<0.05);班干部的态度比非班干部的积极(t=6.38,P<0.001)。考察发现,高职生在此维度的均分显著低于本科生(t=-9.13,P<0.001),这表明高职生对提高认知水平和自助行为的态度不如本科生积极。对各个条目进行单独分析,发现除“你愿意为曾患有心理疾病的政客投票吗?”这一题目外,其他13个条目均呈现出高职生得分低于本科生的特点,差异显著。

3.有关心理疾病患者进行自我治疗的知识

此维度包含4个条目,其中第12、20、23题为反向题。独立样本t检验的结果显示,男生和女生、班干部和非班干部、高职生和本科生在此维度的得分均无显著差异。在第11题“如果某人在情绪管理上有困难,那么你认为改善他的睡眠质量,对他有多大帮助”上,高职生的得分显著低于本科生,反映本科生更加赞同睡眠对于改善情绪的作用(t=-2.86,P<0.05)。而在第20题“患有心理疾病的人能够重新振作起来,只要他们愿意”上,高职生比本科生持有更强烈的不赞同态度(t=2.02,P<0.01),差异显著。

4.有关患病风险与获取专业治疗的相关知识

此维度由第9、10、14、15题组成,其中第10题和第15题均为反向题目。独立样本t检验的结果显示,男生的得分显著低于女生(t=-2.07,P<0.05);班干部的得分显著高于非班干部(t=4.13,P<0.001)。考察发现,高职生和本科生在此维度的均分具有显著差异,高职生的得分显著低于本科生(t=-3.94,P<0.001),表明高职生在有关患病风险与获取专业治疗的相关知识方面较本科生薄弱。

对各个题目进行逐一分析,发现在第14题“当你马上就会处于伤害自己或他人的风险时,你认为在多大程度上心理健康职业人员可以不履行保密协议?”和第15题“当你的问题并无生命危险并且他们(心理健康职业人员)需要其他人(你的家人、朋友)来更好地帮助你时,你认为在多大程度上心理健康职业人员可以不履行保密协议?”中,高职生和本科生相比差异显著,t检验结果分别是t=-5.27,P<0.001和t=-2.01,P<0.05。

5.有关如何获得心理健康信息的知识

此维度由第16、17、18、19题组成。考察不同类型学生在此维度的得分发现,男生和女生并无显著差异;班干部的得分显著高于非班干部(t=3.53,P<0.001);高职生的得分显著低于本科生(t=-4.28,P<0.001)。为进一步考察高职生和本科生的差异,对各条目进行独立样本t检验,4个题目分别表现为高职生得分显著低于本科生,其显著性差异分别为:第16题“我确信我知道去哪里获得有关心理疾病的信息”的检验结果为t=-4.16,P<0.001,第17题“我确信我能使用电脑或手机获得有关心理疾病的信息”的检验结果为t=-4.31,P<0.001,第18题“我确信我能通过面谈来获得有关心理疾病的信息”的检验结果为t=-2.25,P<0.05,第19题“我确信我有资源来获得有关心理疾病的信息”的检验结果为t=-3.17,P<0.05。

6.有关常见治疗方法的知识

此维度仅包含1个题目,即第13题“你在多大程度上认为认知行为疗法是一种基于对抗负性情绪、增加积极行为的疗法?”。独立样本t检验的结果显示,在这个题目中,性别差异不显著;班干部的得分显著高于非班干部(t=3.43,P<0.001);高职生的得分显著低于本科生(t=-3.70,P<0.001)。

7.高职生和本科生在心理健康素养六个维度的均值比较

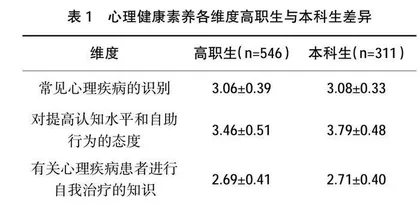

对心理健康六个维度的均值得分计算之后,发现高职生在六个维度的均值均小于本科生,但是差异不明显(见表1)。

(二)不同心理困扰程度高职生与本科生心理健康素养比较

为探究不同心理困扰程度的高职生和本科生在心理健康素养方面是否存在差异,笔者以心理困扰程度和学生类型为自变量,以心理健康素养为因变量,进行双因素方差分析。其中,心理困扰程度分为高、中、低三个水平。在回答“你是否认同自己曾遭遇过较为严重的心理健康方面的困扰?”这一问题时选择“非常同意”和“比较同意”的学生被划入高困扰组,选择“中立”的学生被划入中等困扰组,选择“比较不同意”和“非常不同意”的学生被划入低困扰组。

描述性统计结果如表2所示。双因素方差分析的结果表明,学校类型的主效应显著,F(1)=65.08,P<0.001;心理困扰程度的主效应显著,F(2)=6.52,P<0.01;二者的交互作用不显著。通过两两事后比较发现,高困扰组和低困扰组的学生心理健康素养无显著差异,但这两组学生的心理健康素养水平均高于中等困扰组学生(P<0.001;P<0.01)。