高职专业群建设的问题与对策

作者: 杨南 王璐

[摘 要] 高职专业群建设存在产教融合不深、专业融合度低、组群逻辑不清、体制机制建设不全等问题。为此,以产业匹配度为标准,充分考虑专业群的发展潜力,从产业发展、专业发展的角度长远谋划专业群建设;选择建设基础良好的专业群,集中有限的资源重点突破,形成示范引领作用;充分考虑边际成本和边际收益,实现专业群建设利润最大化;实施分层分类的专业群建设评价,重新规划了智能建造专业群建设方案。

[关 键 词] 专业群建设;产业匹配度;课程体系;智能建造;校企一体化

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)05-0101-04

早在2006年教育部就提出了《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》,提出建设以重点专业为龙头、相关专业为支撑的专业群,这是国内较早在正式文件中提出专业群这一概念。2014年《现代职业教育体系建设规划(2014—2020年)》和2015年《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》等一系列文件的发布,使专业群建设受到了广泛关注,研究者开始围绕专业群的组群逻辑、发展方向、建设路径等方面进行了一系列探索。

2019年,职业教育具有里程碑意义的《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)提出启动实施中国特色高水平高等职业学校和专业建设计划(以下简称“双高计划”)。经过第一个五年建设,新“双高计划”绩效评价工作已经启动,在这个关键节点上,梳理第一轮高水平专业群建设情况十分必要。

一、高职专业群建设存在的问题

从外部关系看,专业群的建设存在学校本位、自说自话的问题。把专业群建设定位在既有专业的排列组合上,为了组群而组群,未充分重视高职教育与区域产业发展的互动关系,甚至为满足申报要求,将多个成果突出的专业生硬组合到一起[1]。从内部逻辑看,高职专业群建设存在群而不合、貌合神离的问题。对专业群的整体面向和群内专业的逻辑关联,缺乏深入研究和系统安排[2]。具体表现为:一是专业群与区域发展方向不符,滞后于产业发展,企业参与度低,产教融合不深;二是专业群各专业融合度低,组群逻辑不清;三是专业群体制机制建设不全;四是专业群人才培养体系、人才培养模式落后,人才培养质量不高。

(一)专业群对接产业不够精准

以建筑类专业群为例。12个第一轮建筑类国家高水平专业群中,建筑工程技术专业群有6个,占比50%。虽然专业群名称不代表专业群建设的重复,但同为建筑工程技术专业群,组群专业不尽相同,但核心专业一致,组群逻辑雷同。长期以来,建筑施工岗位群在建筑产业中的人才需求数量远超其他岗位,这也导致建筑工程技术专业一家独大,建筑工程技术专业一般都会成为各高职院校建筑类专业中规模大、实力底蕴相对深厚的专业。在申报高水平专业群时,选择其作为核心专业本无可厚非。但从另一个角度看,这也导致其他建筑专业,特别是建筑设备类专业的发展相对滞后。各专业之间发展的不均衡性,易降低整个专业大类的转型升级效率。

智能建造和建筑工业化是整个建筑业的发展方向,建筑类专业群普遍定位为服务智能建造、建筑工业化发展,大方向上没有问题。但具体到每个地区,是否有必要从设计到施工到运维等全过程都涉及智能建造,这值得深思。如甲地区擅长智能建造构件生产,那么我们则可以侧重建筑设计、建筑装饰专业,将其作为专业群的核心,而不是都以建筑工程技术专业为核心。即使建筑工程技术专业是智能建造行业的基础,但并不一定匹配当地产业结构。

(二)专业群组群专业高度重合

据调查,目前建筑类专业群组群专业中建筑工程技术、工程造价、建设工程管理三个专业出现的比例较高,且工程造价和建设工程管理专业常作为专业群的支撑专业。有按照专业名称生搬硬套之嫌,比如建筑工程技术专业同样需要在工程现场从事施工管理工作,建设工程管理的重要内容即为造价管理,没有必要为了追求大而全,加入更多的专业。群内专业的融合不是简单的“1+1”即可,需要有清晰的融合路径,避免出现群内专业“融而不合”的问题,专业的“大而全”可能会导致后期群内各专业融合难度的倍增,影响组群效果。

(三)专业群组群专业壁垒明显

专业群组群专业融合度,也是影响专业群效果的关键因素。组群专业之间往往存在着融合难题,以建筑类专业群为例:

从专业大类内部分析,虽然同属土木建筑大类,但内部不同方向专业组群存在壁垒。比如,某专业群将建筑电气工程技术专业加入专业群。于是,群内专业来自不同的四个方向:土建施工类(建筑工程技术)、建筑设计类(建筑装饰工程技术)、建设工程管理类(工程造价)、建筑设备类(建筑电气工程技术)。其中建筑电气工程技术专业的专业基础课程中有电子电工技术、单片机原理及应用等,这在建筑工程技术、工程造价等专业中并不开设,也就是说,建筑电气工程技术与工程造价、建筑工程技术等专业不存在共同的专业基础课,勉强组群,会影响建筑电气工程技术专业的人才培养质量。

从专业大类外部分析,将不属于同一专业大类的各专业组群,难度更高。比如,某专业群将道路与桥梁工程技术加入专业群,道路与桥梁工程技术属于交通运输大类,侧重点与土木建筑大类有着明显的不同。有些院校将物联网应用技术加入专业群,该专业属于电子与信息大类,与土建施工大类开设的专业课程重合度极低。虽然我们一直强调打破学科体系,跨专业组合,但类似不同大类专业的勉强组合可能涉及学院内部多个系院协同管理,甚至“以群建院”,组合效果有待于进一步考证,如何将不同大类的专业进行组合也有待于进一步探索。

总的来看,专业大类内部壁垒明显小于外部壁垒。具体来看,一是同一个专业大类内专业的融合难度相对较低,同一专业大类有着相同的学科基础,更容易找到融合的切入点。具体到专业大类内各个方向,管理方向更容易与其他方向专业融合。不同专业大类之间则融合难度普遍较高。

从课程体系角度分析。课程体系融合是专业群融合的重要标志,否则专业群就会成为各专业的简单排列组合。若专业群建设中,课程体系的构建未得到足够的重视,课程体系融合的问题未得到真正解决,课程体系易成为各专业课程的简单排列组合。比如,某专业群甲构建了“基层共享、中层分立、顶层互选”的课程群,中层按照专业核心能力单独设置课程,各专业之间是独立的,这和原本单一的专业教学没有任何区别,只是在原有专业的基础上增加了专业选修课程。专业群丙和丁按照课程实施的先后顺序构建课程群,这与原来的学科思维并无区别。各专业课程在第一个学期开设就称为专业基础课,在第三个学期开设就叫专业核心课,各专业仍然独立,各专业课程的先后顺序也没有调整,课程融合难以实现[3]。

各专业课程的融合需要明确的融合思路,切实可行的融合路径。如简单地按照混凝土的施工过程进行课程融合,将混凝土材料组成、施工工艺、验收标准、计量计价分别单独列出组成一门新的课程,这一方面会把原有的课程割裂,难以形成知识架构,另一方面也对教学提出了更高要求,出现各个专业教师之间教师如何协同,施工和计价等不同专业内容之间如何衔接等一系列问题[4],显然事倍功半。

课程融合应该因地制宜。课程融合需要综合考虑专业群的组群逻辑、各专业特点、课程特点等多个方面,且每个专业群的课程体系都需要一个高水平的课程研发团队支持。

二、高职专业群建设对策思路

(一)提升产业匹配度是组群核心

专业群必须以服务产业发展为目标。如建筑类专业群,一方面应对接智能建造、装配式建筑等发展方向,服务产业转型升级。另一方面应调整专业群类型,增加建筑安装类专业,提高安装类专业地位,避免出现建筑工程技术专业一家独大的情况,保持与产业方向同频共振。

另外,建筑产业作为国民经济的支柱产业,其规模和人才需求基数仍然庞大,且对人才需求的质量不断上升。国家和省级高水平专业群作为专业群建设的“领头羊”,起着引领和带动作用。如果高水平专业群占比不足、在各地区分布不均匀,则可能会导致带动能力不足、影响范围不足的情况。

建筑类专业建设综合考虑产值占比、人才需求等情况,保证建筑类高水平专业群的占比,实施宏观调控,有计划、分层次地分配建筑类专业整体数量,既稳行业,又保就业。

职业教育扶强扶优、特色发展的战略定位无可厚非。但与此同时,我们也应当看到,一些建设基础较弱,但发展潜力大、与当地产业融合深的专业群可能会因此失去发展机遇。甚至出现简单将成果多的专业捆绑在一起,而不考虑专业之间的逻辑关系、产业的匹配度等因素的情况。高水平专业群的“高”绝不仅仅是成果的“高”,更是产业匹配度高、专业融合度高、组群效果高。

如某地区旅游业发达,但旅游类专业开设时间短、专业基础薄弱。为此,学院选择开设时间长、建设基础良好的汽车类专业群进行重点建设。然而当地汽车产业基础相对一般,如果学校将有限的资源投入汽车类专业群的建设,不仅建设效果难以保证,还无形中挤压了旅游类专业群的发展空间。

综上,在组建高水平专业群时,要以产业匹配度为标准,充分考虑专业群的发展潜力,从产业发展、专业发展的角度长远谋划。[5]

(二)建设基础良好是先决条件

选择建设基础好的院校实施高水平专业群建设,有利于集中有限的资源重点突破,让一部分专业群先发展起来,形成示范引领作用,用“以点带面”的方式提高职业教育的整体水平。为了组建专业群,盲目增加专业,或者选择不擅长的方向,这是舍近求远、本末倒置。因此,良好的专业基础是专业群组建需要考虑的重要因素。

(三)投入产出比例是关键指标

经济学中有两个相对应的概念——边际成本和边际收益。边际收益是指增加一单位产品的销售所增加的收益,即最后一单位产品的售出所取得的收益。边际成本指的是每一单位新增生产的产品(或者购买的产品)带来的总成本的增量。利润最大化的一个必要条件是边际收益等于边际成本,此时边际利润等于零,达到利润最大化。

从经济学角度分析,如果把专业群建设看作一门生意,在开始阶段,随着资金投入,专业群的建设水平成倍数提高,这一阶段边际收益高于边际成本。随着投入的不断增加,当越过边际收益和边际成本持平点后,边际收益即低于边际成本。也就是说,单位专业群建设增加的投入所带来的单位收益越来越低。

相同资金的投入,希望能有更好的产出,即专业群水平的显著提高。从这一角度分析,在进行资源投入时,学校需要更合理的分配方案,才能取得更优的效果,而非将资源全部集中到个别专业群。

(四)分层分类评价是有效手段

对专业群建设成效进行全面评估,是保证建设资源投入效果的兜底手段。在专业群建设验收时:一是不同层次、不同等级、不同投入的专业群,应进行分层分类评估[6];二是结合专业群建设基础,横向评价与纵向评价结合,结果评价与增值评价结合;三是细化评价内容,定性评价与定量评价相结合。

三、枣庄职业学院智能建造专业群建设方案

(一)对接区域新型建筑工业化产业集群,围绕智能建造重构专业群

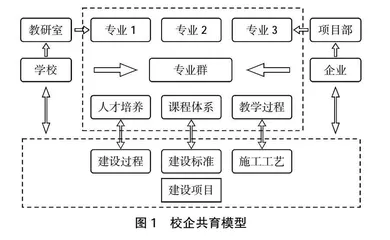

对接产业发展规划,围绕智能建造设计、生产、施工、运维全过程,选取建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术三个专业重组专业群[7-8]。其中建筑工程技术专业对接智能建造技术,是引领专业群的核心;建筑装饰工程技术对接区域重点产业装配化装修和门窗幕墙,为专业群的骨干,工程造价专业为建造全过程提供管理决策,为专业群的支撑。