“增效减负”视域下工程力学课程的课后作业优化及实践探索①

作者: 张逸龙 高飞 滕弋非 齐消寒 李雪明 张河猛 张勇志

[摘要]随着高等教育的快速发展,“增效减负”已成为教学改革的重要方向之一。当前大学课程存在课后作业量较大、学生难以按时完成、作业形式单一、教师不批改作业现象,严重影响了学生学习的根本驱动力。为克服此现象,以工程力学课程为例,从教师重视程度不够、学生态度不端正及教学资源不适应学生个性化需求三方面阐明了这些问题存在的原因,提出了“增效减负”视域下“一量四性”的作业改进优化策略。在此基础上,对改进作业后的情况进行了实践探索,定性分析其实施的合理性。结果表明,学生作业完成质量、教师批改效率及学生学习兴趣的改善效果显著。该实践可为其他类似工程基础课、专业课程及教学管理提供借鉴。

[关键词]“增效减负”;工程力学;课后作业;优化改进;实践探索

[中图分类号]G642[文献标志码]A[文章编号]2096-0603(2025)06-0129-04

一、引言

随着“互联网+”进入2.0时代及教育模式的不断更新,传统教育方法难以满足当代大学生的根本需求,“增效减负”已经成为教育改革中重要的热议话题之一并占据了举足轻重的地位,其不仅是教育现代化的必然要求,更是优化教学方法、提高教育质量、促进学生创新、减缓教师压力的关键所在[1-2]。在“增效减负”教育背景下,课堂教学中教师所留的课后作业对学生学习动力影响不容小觑,且大多数情况下针对小学、初中、高中的实施较多,但恰恰忽视了大学生对于作业的基本要求。实际上,大学每一科教师留的作业量相对较大,并有一部分的综合训练,此条件下就出现了许多学生完不成或不做等情况。再者,传统作业形式及相关专业综合训练模式单一,缺乏创新性与多样性,不能调动大多数学生的学习主观能动性,在一定程度上抑制了学生学习的积极性[3]。同时,教师往往面临着繁重的作业批改和反馈任务,不仅占用了大量的时间和精力,还可能影响教学质量和效果[4-5]。基于此,为克服此现象,本文以工程力学课程为例,分析该课程中课后作业存在问题的现有主要原因,提出“增效减负”视域下作业改进的优化策略,并在改进后的实践中进行探索,定性分析其实施的有效性、合理性,以期为类似专业课程作业的优化及教学管理方面提供借鉴。

二、工程力学课程课后作业存在问题的原因

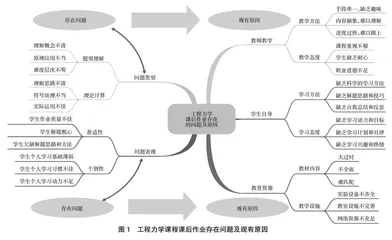

工程力学是理工科的重要基础理论课程,强调理论与实践结合[6]。课程要求学生运用力学原理分析物体受力,得出运动规律和受力情况,涉及大量数学公式和理论推导,具有高度抽象性和逻辑性。课后作业对巩固知识和提高解题能力至关重要[7]。然而,在实际的教学过程中,学生常常发现课后作业出现题目类型单一、难度层次不明、理论脱离实际、质量参差不齐及教师重视不够等问题,其不仅影响了学生的学习效果,也对教师的教学质量造成了挑战。针对上述提及的问题,探讨其产生的现有原因如下(见图1)。

(一)教师对课后作业的重视不够

部分教师将课后作业视为学生自学的方式,仅关注结果,而忽视了学生在完成过程中的努力,这对提升教学质量和学生成长的作用不大。同理,教师在布置作业时缺乏细致规划,收回后往往不加批改,教学态度和方法均存在问题,导致作业质量和效果不理想。

(二)学生对课后作业态度不端正

一些学生视课后作业为负担,选择抄袭以逃避压力,缺乏有效的学习方法和自我总结能力,且认为作业对提高成绩帮助不大,往往缺乏积极性,将过关作为首要目标,缺乏良好的学习计划,导致作业质量参差不齐。

(三)教学资源不适应学生个性化需求

由于教学和网络资源的限制,教师难以为每位学生提供个性化的作业。同时,教材内容过时且不全面,导致部分学生在完成作业时遇到困难,而另一些学生则觉得作业过于简单,造成不少学生选择不完成作业,影响了课后作业的有效性和针对性。

三、“增效减负”视域下工程力学课程课后作业改进的优化策略

针对现有问题,“增效减负”已成为现代教学的重要指标之一,教育者日益关注学生的学习负担与效率及教师的职业态度。在此背景下,为优化工程力学课后作业,以提升学生学习效果和教师批改效率,提出“一量四性”优化策略(见图2)。具体如下。

(一)明确课程目标,合理安排作业量

工程力学旨在培养学生力学基础和解决实际问题的能力。课后作业应根据课程目标合理安排,避免作业量过多或过少,确保难度适中,增加具有启发性和探究性的作业,既检验知识掌握,又激发学习兴趣。

(二)注重作业质量,提高作业针对性

作业质量是影响学习效果的重要因素。应设计不同层次的作业题目,让学生根据自身情况选择适合的题目,确保作业与课程内容紧密关联,巩固所学知识,提高实际问题解决能力。

(三)多种作业样式,激发学生兴趣

传统作业形式单一,难以激发学生的积极性。应采用小组讨论、实验报告、案例分析等多样形式,培养学生的团队协作和问题解决能力,鼓励使用现代科技手段提升实践能力。

(四)及时纠正错误,增强作业反馈性

课后作业是巩固知识和教师了解学生情况的重要方式。增加自评、互评环节,使评价更加客观,并加强作业反馈,及时纠正错误。教师应通过批改和课堂讲解等方式指导学生,提高学习效果。

(五)引入信息手段,提升作业效率

随着信息技术的发展,可以引入在线作业系统和智能批改,提高作业效率,实现快速批改和反馈,减轻教师负担,并方便学生完成作业,调整学习策略。

四、课后作业改进后的实践探索

以我校应急技术与管理专业工程力学课程为例,应急2019至2021级共80名学生参与,授课48学时,采用“线下板书+线上腾讯会议+无多媒体”模式。课后作业以主观题为主,学生提交纸质版后,教师无反馈直至学期末存档,导致学生无法及时纠正错误,复习资料匮乏,平均分逐年下降,挂科率上升。针对此,对三届学生进行了访谈和调研,发现:(1)教师作业布置重复,缺乏创新,导致学生抄袭严重,学习兴趣下降。(2)学生觉得课程难,公式抽象,作业不受重视,仅追求及格。教师忽视学生的学习情况,教学缺乏针对性。为解决这些问题,尝试利用雨课堂平台改进作业布置,减少理论计算题,增加实际案例讨论和客观题型,旨在提升学习兴趣和作业质量。此举旨在通过作业形式的革新,促进学生主动学习,提高教学效果,同时增强师生互动,让教师更了解学生需求,以制定更贴合实际的教学策略。

以应急2022级为例,充分发挥线上线下混合式课堂教学优势,利用课堂所讲的内容,增设了该知识点的部分客观题。在课后留作业中,通过雨课堂发布线上作业,以主观题减少、增设了部分客观题和小组讨论的案例分析题为主。具体内容如下。

(一)主观题

前三届学生作业时,教师多布置主观题,缺乏系统性,导致学生兴趣下降。针对此,2022级学生作业时,教师减少了主观题,依据课堂讲授的类型题布置类似题目,并设置分数,学生作答时题目数值变化,避免作弊。学生整体完成情况良好,教师批改时展示错误和评语,学生可通过雨课堂查看。如有疑问,可通过微信联系教师,便于理解。这种作业布置方式既保持了学生的学习兴趣,又提高了教学效果,促进了师生互动,有助于学生更好地掌握知识点。

(二)客观题

前三届学生作业时,教师侧重主观理论计算,缺乏客观题练习。2022级学生课程中,雨课堂增加了客观题,每题限时1分钟,随机抽取。学生可通过微信及电话与教师交流学习情况。章节或全书结束后,教师带领学生复习,现场答题,限时提交后显示分数和正确率,以检验学习水平,加深知识理解。这种作业形式旨在全面提升学生的学习效果(见图3)。

(三)案例分析题

本课程的教学过程中,课后作业一直是帮助学生巩固知识和提升实践能力的重要环节。然而,传统课后作业缺乏实际操作和实验环节,导致学生难以真正理解和掌握知识。通过雨课堂小组内进行分组且分工明确,教师利用雨课堂发布讨论题目,小组内共同完成案例方案的设计,并在平台内的讨论区进行合理回答。此外,结合工程实际及实验,利用所学的力学知识分析其问题和原因,提出解决方案。如果出现问题,通过线下讨论方式予以解决,培养了其团队合作精神和能力。

五、改进后实践的有效性分析及讨论

(一)学生作业完成及质量提升的效果

随着“增效减负”理念的深入实施,工程力学课程作业完成质量得到了显著提升。不仅体现在作业完成率的提高,更在于作业质量的整体飞跃。据不完全统计,自增加引入案例分析及客观题以来,学生作业的平均完成率从原先的70%提升到了90%以上,平均作业分数也有所提高。表1中的调查问卷数据显示:2022级学生对作业的重视度和投入度比前三届学生有了明显增加,主要原因是学生在互动中相互学习、相互启发,还培养了团队合作精神和沟通能力。据教师反馈,学生在小组讨论中的表现越来越活跃,提出的观点和建议也越来越有深度,并互相分享学习资料和解题经验。

(二)教师作业批改与效率提升的效果

通过雨课堂平台智能批改系统,教师可以利用自然语言处理和机器学习技术,实现作业的自动批改和即时反馈。系统能够识别学生的答案,判断其正确与否,并提供详细的解析和建议。不仅大大减轻了教师的批改负担,还使反馈更加及时和个性化。同样,在线作业平台为学生提供了便捷的提交和查看批改结果的途径。学生可以随时上传作业,系统会即时给出批改结果和反馈。同时,平台还提供了作业统计和分析功能,帮助教师了解学生的学习情况,为教学调整提供依据。此外,在线还建立了作业管理数据库,对历次作业的数据进行统计和分析。通过对比不同批改方式下的学生成绩和反馈情况,发现信息化手段的应用不仅提高了批改效率,还有助于提升学生的学习积极性和成绩。改进策略的实施为该课程作业的管理带来了革命性的变革,从表1中学生对教师作业批改与效率评价来看,教师现在批作业均给学生评语,没有差评现象。

(三)学生学习兴趣与成绩提升的效果

通过引入多元化的作业形式,如案例分析、互动式作业和小组讨论等,能够让学生将理论知识与实际应用相结合,共同讨论作业问题,分享解决方案,提高了作业完成的效率,从而加深了对知识点的理解和记忆。让学生分析真实工程案例,学生的参与度和兴趣得到了极大的提高。增加该类作业形式不仅激发了学生的好奇心和探索欲望,还培养了实践操作能力和团队合作精神。表1中学生对该课程的学习兴趣也在逐渐增强,在轻松、愉快的氛围中完成了作业。

六、结束语

本文以工程力学课程为例,从教师对课后作业的重视程度不够、学生对课后作业的态度行为不端正及教学资源对课后作业学生的个性化需求不适应的角度分析了课后作业存在问题的现有主要原因,提出了“增效减负”视域下“一量四性”的作业改进优化策略。在此基础上,对改进作业后的情况进行了实践探索,定性分析其实施的有效、合理性。总体而言,学生作业完成及质量提升、教师作业批改与效率提升及学生学习兴趣与成绩提升,值得向其他工程基础课及类似专业课程推广。

参考文献:

[1]王帅国.雨课堂:移动互联网与大数据背景下的智慧教学工具[J].现代教育技术,2017,27(5):26-32.

[2]代薇,谢静,崔晓楠.赋权与增能:教师参与课后服务“减负增效”路径研究[J].中国教育学刊,2022(3):35-40.

[3]夏旭.趣味教学法引入大学生搜索引擎教学的探索[J].图书馆论坛,2014,34(12):66-72.

[4]杨勤民,江志松.大学数学作业自动批改系统的设计与实践[J].华东师范大学学报(自然科学版),2022(2):76-83.

[5]华楠.当代大学本科生作业原创度现状调查:以HKD高校为例[J].西部学刊,2021(18):128-130.

[6]符双学,李家宇.机电类专业《工程力学》课程教学改革探索与实践[J].内江科技,2024,45(2):154-156.

[7]赵新涛.工程教育认证视角下的课程教学改革与达成评价:以“工程力学”为例[J].安徽建筑,2024,31(1):100-102.

◎编辑 马燕萍

①基金项目:辽宁省研究生教育教学改革研究项目(LNYJG2023113);辽宁省教育科学“十四五”规划课题(JG24DB218)。

作者简介:张逸龙(1989—),男,汉族,黑龙江鹤岗人,讲师,博士,研究方向:矿井瓦斯防治、气体吸附分子模拟。