课程思政理论视角下的艺术院校学科导论教学模式研究

作者: 佟艺峰

[摘 要] 艺术院校在课程思政理论视角下要充分运用学科导论教学模式,将专业课程与课程思政相融合,以学生为主体,充分引导学生从专业、实践、能力方面入手,通过新颖的教学模式,让学生能够学习到艺术专业知识的同时,还能够全面升华德育能力,从而实现在“润物细无声”的知识学习中融入理想信念层面的精神指引。

[关 键 词] 课程思政;艺术院校;学科导论;教学模式

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)03-0029-04

作为培养艺术类人才的主力军,艺术院校的教学与科研具有较强的专业性和针对性。艺术院校不仅要传授学生专业的艺术知识和技能,培养学生的审美能力与艺术能力,还要培养学生在今后进入社会后正确的价值取向、审美观念、文化素养和社会责任感[1]。

在思政工作中,不同艺术专业学生的思想具有较大的差别,传统的课程思政已经体现不了艺术院校的特色,传统的教育教学模式也缺乏一定的针对性,并且尚未真正做到以学生为核心,以学生应掌握的能力和未来实际发展需要为目标,这就需要艺术院校的课程思政教学提供新的思考点与发力点。

具体来说,艺术院校需要对融合课程思政与艺术教学的思路进行有效探索,在这个意义上,利用学科导论准确把握课程思政与艺术院校的教学模式,充分挖掘艺术院校的教学特色,将其与课程思政的特色进行结合,对实践教学的形式进行不断创新,从而实现全方位育人的效果,就有了它的时代意义与现实意义。

本文将从学科导论教学模式具体剖析、课程思政理论视角下艺术院校教学存在的问题,以及课程思政理论视角下艺术院校学科导论教学模式策略三个方面进行具体分析。

一、学科导论教学模式具体剖析

学科导论教学模式,是以学科为基础,通过引导和指导的方式,让学生了解学科的概念、主要内容、理论与实践方式以及未来发展趋势。它以学生为施教主体,通过多样化方式吸引学生对学科的关注度,能够让学生快速了解学科的相关内容,并且明确学科的核心要求,使学生明确学习的方向与目标。在今后的学习中更加有利于学生加深对学科的理解和运用,从而有效培养学生学习的兴趣和积极性。

从学科导论教学模式的意义,笔者认为至少有两点值得重视。

(一)提高学生学习的积极性

高校学科的学习内容繁多且具体,单纯依靠学生对专业的兴趣进行学习是远远不够的。当代大学生的思想更加前卫,他们接受的知识、价值观多种多样,单方面知识的教授对学生来讲缺乏趣味性和主动性,很多知识他们无法吸收并内化为自身的优势,这也就导致很多学生在学科学习方面缺乏积极性,并且对知识的实际掌握有限,没有完全消化相关知识,也就无法提升到应用与实践的层面[2]。学科导论教学可以让学生在轻松且有趣味性的前提下学习学科相关知识,而不是单一地对学科概念、理论知识等进行讲解和分析,它通过更加贴近学生实际所想所需的方式进行课程设计,让学生能够充分融入实际学习中,让学生感受到学科的魅力,也能够充分融入对知识的理解和运用。这样具有趣味性、专业性的教学模式更容易吸引学生的关注,提高他们学习的积极性。

(二)有利于培养高素养综合型人才

学科导论教学模式不仅要对学科知识进行教授,还要融合其他的相关学科知识,实现知识的融会贯通,实现对知识的全面应用与掌握,在某些层面来讲,它的教学模式可以运用到不同学科的知识,并且在实践中共同进行使用,这样不仅加深学生对知识的理解,也将知识进行了很好的实践,帮助学生能够从不同角度分析知识、理解知识并运用知识。

这种教学模式让学生从根本上认识到学科的学习目标和学习方式,并且了解学科发展的最新趋势与进度,让学生切实了解当前学科的发展现状。这样学生可以根据当前学科的实际发展情况制订有利于自身发展的学习计划和职业规划,学习的方向更加具有明确性,学习的内容也更加全面化,且具有针对性,从而有利于学生学科素养的提升,也有助于学生综合能力的提高[3]。

关于学科导论教学的具体展开,当前学科导论教学方法主要包括学科理论讲解,教师要对相关的知识进行具体传递,让学生对概念有一个具体的认知。案例分析,即通过更加形象的案例让学生能够加深对理论的理解,使学生对知识学习的反馈更加具有真实感,也更加有利于学生今后的学习和应用。小组讨论,既让学生对学科内容,或者提出的问题以小组的形式进行探讨,在这个过程中学生对知识的掌握情况、实际理解能力都能够充分体现出来,相互之间的交流与沟通也开阔了学生的视野,从而提升学生的学习能力。实践与应用,这是学习知识的最终目的,让学生真正掌握相关知识,并内化为自己的能力。学生将所学的知识和自身积累的能力进行融合,对学科内容是更加具体的呈现,让自身的能力得到升华。

二、课程思政理论视角下艺术院校教学存在的问题

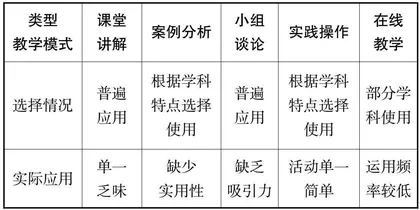

笔者从具体教学实践中总结了课程思政理论视角下艺术院校教学存在的具体问题,列表如下:

从课堂讲解、案例分析、小组谈论、实践操作、在线教学五个角度,我们可以发现在课程思政与学科导论相结合的具体教学实践中,以下三个问题比较明显和集中。

(一)过于偏重学科理论化知识学习

当前,艺术院校在课程教学方面,无论是课程思政还是专业课知识,大量教育教学时间都停留在对理论知识的讲解以及学习方面。课程思政的内容范围非常广泛,其知识点繁杂,但又具有一定的联系性,单纯依靠讲解或观看视频等方式,无法提高学生学习的积极性,并且在理论知识的学习下,很多学生并没有深入了解具体的实际内涵,它的作用是什么,它能够为“我”带来怎样的价值等,这些问题都没有体现出来。学生只是单纯地对知识点进行学习,而没有深入理解它的作用与意义,这样的教学模式并没有达到实际的教学目标[4]。

(二)学科融合程度不高

课程思政的教学深度与广度都需要与学科联系起来,即在学科中挖掘思政点,让思政内容与学科知识能够全面融合在一起,这样才能切实做到学科中看思政,思政中体现着学科知识。但是在实际的教育教学中,课程思政与学科知识学习是两个独立的学习内容,它们有着各自的学习内容和学习观点,并且没有将应有的作用与价值充分发挥出来。学生在学习过后从学科内容上掌握了学科知识和技能,从思政学习中提升了自身的德育能力,可是由于融合度不高,学生并没有作为一名艺术生的社会责任感,对艺术的功效和付出没有作为自己未来坚定的目标,也没有将自身今后的艺术发展与社会的实际需要结合在一起[5]。只有将学生的理论知识学习与技能同思政进行有效融合,才能够当学生走出校园,走向社会后成为一个对社会有贡献、对艺术发展有作用的综合型人才。

(三)教学模式单一化

新时代下教育教学模式的改革,要求教师充分了解学生的所想与所需,站在学生的角度去看待问题、思考问题,设计教育教学方案。但是当前的教学模式中,其方法单一,缺乏多元化。不同的教学环节要有不同的教学模式,让学生能够始终感受到吸引力,并激发他们的学习兴趣和积极性。可是目前教师在教学模式上存在单一化问题,很多知识没有通过更加开放性的形态呈现出来,这样就导致学生失去了学习的兴趣,也就无法达到预期的教学目标[6]。

三、课程思政理论视角下艺术院校学科导论教学模式策略

(一)在教学中突出学生主体地位,增强与学生之间的互动性

学科导论本身是一门体现学科间立体交叉且专业性非常强的课程,在与课程思政结合的过程中,其内容的深度和广度都体现出一定的延伸性,学习起来需要一定的时间和精力,这样才能够充分理解其内容,并将其充分应用起来,尤其在对理论知识的讲解中,有些内容深刻难懂,具体的内涵需要持续探索和深入挖掘,如果单纯对理论知识进行讲解,就增加了学习的难度。因此,在实际教育教学中教师对思政理论的讲解不仅要融入实际的艺术专业学科中,还要加强与学生之间的互动,让学生充分参与到互动中来,从而增强学生对专业知识的理解和认知。

艺术院校离不开对优秀文化艺术作品的欣赏,例如导演系课程教师可以在课堂上邀请学生观看当前最流行的短视频,分析短视频拍摄的方式,镜头的角度,总结短视频的特点。学生在对艺术学科知识进行学习和讨论过后,教师会提出“你认为短视频的意义在哪里,短视频想要反映的思想是什么?”这样的问题可以引发学生更加深入的思考。

教师还要注重引入当前热门的新闻以及话题,增强与学生之间的互动,让学生感受到亲切感[7]。最近一些新闻以及话题火出圈,教师可以让学生谈一谈为什么会突然爆火?你有没有参与线上话题的讨论等问题,学生在课堂上可以畅所欲言,可以从专业的艺术角度去分析作品,也可以让学生谈论自身的看法,对网友的行为作出评价。教师还可以让学生通过自己的艺术专业将作品呈现出来,并让学生在课下找一些类似的艺术作品。无论学生在思考、意见发表还是在作品的寻找、创作发现中,都是学生在不断了解中华优秀传统文化的过程,在这个过程中热门的新闻、热门的话题都是学生关注的焦点,通过这样的模式可以拉近教师与学生之间的距离,让学生能够更加深刻地进行思考,即“国潮”热的背后是当代青年人对中华优秀传统文化的发扬与传承,是对民族文化的认同与自信。因此,教师要在教学中突出学生的主体地位,通过更加具有亲和力的内容和方式增强与学生之间的互动,这样才能够让学生充分理解专业学科知识和思政内容。

(二)强化实践,实现多元化活动表达

艺术教育本身就是对发散性思维要求非常强的教育模式,它要求学生充分发挥自己的想象力和创造力,以不同的形式呈现自己的状态,表达自己的思想。因此,教师要抓住学生的实际所想所需,充分发挥他们的艺术学科优势,让他们能够在多元化的活动中充分展示自己,并接受教育,使自己的综合素养得到升华。

例如,为了加深学生对川剧艺术的理解,让学生更加充分地汲取中华优秀传统文化精髓、拓展艺术思维,学校和教师带领学生举办“川剧艺术节”系列活动,引导学生学习红色原创川剧,开展爱国主义教育,提升学生的爱国情怀与文化自信,从学科育人的角度上好一堂生动的实践课。

为了加强互动,艺术院校在开展艺术节期间还别开生面地举办了“潮流脸谱”川剧文创产品设计大赛。引导学生运用中华优秀传统文化元素设计作品,从川剧经典剧目的角色、服装、方言、装扮等方面探索、发现、吸取、提炼出具有家国情怀的元素,并且加以融合创新,将富有四川特色的艺术符号运用于文化创意产品的构思、分析、设计、创作、修改、整合。作品涵盖文创旅游产品与创意手工制品,既具有文旅特色与文化内涵,又富有家国情怀。不同专业的学生可以根据自己的专业优势设计相关艺术作品,将自己的思想、专业和情怀都融入作品中去,这样既提升了学生的艺术专业能力,又增强了学生对中华优秀传统文化的热爱与传承[8]。

艺术院校要与各单位达成实践合作,以艺术设计专业为例,教师带领学生长期以学生实习为契机,与政府部门、企业接轨,开展标志设计、IP设计、包装设计、文创设计等的设计项目。通过一次次实习活动,既培养学生的创造性思维、实践动手能力,又提升学生的综合设计水平。特别是以“新时代新气象”为主题的视觉创意主题实习,在助力乡村振兴与设计相结合的同时,又增强了学生作为当代设计师的使命感。