“导学共建”学习共同体的构建与实践

作者: 迟双会 孔令桂 徐艳

①基金项目:山东省本科高校教学改革研究项目“基于基层医疗卫生人才培养需求的‘学习共同体’构建研究与实践”(M2020147)。

作者简介:迟双会(1982—),女,汉族,黑龙江桦川人,硕士研究生,教授,研究方向:医学教育、学习共同体。

[摘 要] 围绕医学类人才培养目标,打破传统教学模式,以学生为中心,以项目为载体,构建“导学共建”师生学习共同体,论述了研究背景、学习共同体构建的原则、学习共同体构建实践,激发学习兴趣,培养学生的创新精神和临床思维,提高了基层医疗卫生人才培养质量。

[关 键 词] 导学共建;学习共同体;教学模式

[中图分类号] G647 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)15-0049-04

一、研究背景

(一)国内外研究现状

1.关于学习共同体的构建研究

“学习共同体”一词最早来自社会学中的共同体概念,最早由德国社会学家 Ferdinad Tonnies于 1887 年提出并使用,1916 年美国教育家 John Dewey 将此概念引用到教育领域[1]。学习共同体可以视为一种组织,因共同的使命一起学习,分享学习的乐趣与成果,通过共同参与实现相同的教育目标。国内对学习共同体的正式研究始于2001年,主要集中在理论研究。研究表明学习共同体能够以学生为中心,激发学生学习的积极性,但对于师生学习共同体的构建研究才刚刚起步。教育部《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》明确提出“围绕激发学生学习兴趣和潜能深化教学改革”。十九大提出“加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设”,如何培养一支“下得去、干得好、留得住”的基层卫生人才队伍是解决基层医疗卫生服务问题的关键。而“学习共同体”以学生为中心,激发学生的学习积极性和潜能。因此构建“学习共同体”是解决基层医疗卫生人才培养问题的有效途径之一。

2.关于医学教学模式改革的研究

医学教学一直沿用以教师为主体的传统教学模式,知识固化于书本,教学理念滞后。随着医学教育改革的深入,出现了以学生为主体的教学模式。加拿大麦克马特大学开展小组讨论教学,上海第二医科大学引入PBL教学法,后又应用翻转课堂。第四军医大学围绕信息化在教学手段上进行了改革。但这些改革对学生综合能力提升和临床思维培养效果并不明显,缺乏过程性考核,制约了学生的发展。

(二)存在问题

医学教育中存在一系列问题,主要包括:教学理念滞后,学生学习动力不足,学习积极性不高;教学模式单一,教师所教与学生所学脱节;考核评价方式单一,学生临床思维弱,解决综合复杂问题的能力不强等问题。为解决这些问题,立足基层医疗卫生人才培养需求,改革教学模式,探索构建学习共同体的途径。

二、“导学共建”学习共同体构建的原则

“导学共建”学习共同体中导师和学生的关系可以分为三个层次:第一层次是服从关系,第二层次是认同关系,第三层次是同化关系[2]。创设学习共同体是为了促进师生的共同进步以及培养学生的实践能力和增强学生的创新精神。

首先,创设学习共同体要以学生为中心。学生是学习共同体的核心,他们的需求和兴趣应该成为构建学习共同体的出发点。学习共同体的目标和任务要与学生的发展需求相符,以激发学生的学习热情和积极性。教师作为引导者,引导学生主动学习。

其次,创设学习共同体需要营造良好的学习氛围。“亲其师,才能信其道”,学习共同体应该是一个相互尊重和支持的学习环境,教师要尊重学生,引导学生之间互相尊重和学会团队合作,创设和谐的师生关系和学习关系。在这样的学习氛围中,学生才能够更好地融入学习共同体,积极参与学习活动。

另外,创设学习共同体要注重培养学生的合作学习能力。学习共同体的构建应该鼓励学生之间的合作学习,培养学生的团队合作和沟通能力。教师可以通过合作项目、小组讨论等方式,引导学生学会与他人合作,共同解决问题,培养学生的团队意识和协作能力。

此外,创设学习共同体的关键是要深化学生的共同学习。学习共同体中的学生应该相互学习、共同进步,共同发展。教师可以组织学生进行学习小组、学习笔记交流等活动,教师要成为“学习环境的设计者”“终身学习的引领者”[2],大量教学实践表明,教师的主导作用发挥得越充分,学生的主体作用也会越突出[3]。鼓励学生之间互助学习和知识共享,使学生之间的学习互动变得更加频繁和深入。与教师和同学进行互动交流,实现深度学习[3]。

总之,创设学习共同体的原则包括以学生为中心、营造良好的学习氛围、培养学生的合作学习能力和深化学生的共同学习。这些原则将为学习共同体的构建和实施提供有效的指导,推动学生的全面发展和教学质量的提高。

三、“导学共建”学习共同体的构建与实践

在项目引导下,专业导师、学业导师、行业导师、创业导师和学生组成“导学共建”学习共同体。借助学习通等网络教学平台共同完成项目的学习,交流协作,共同发展。这种教学模式以项目贯穿于教学,以项目指导教学和以项目检验教学,充分调动学生的积极性,提高了教学质量。

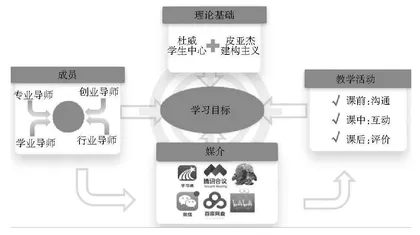

(一)基本理论框架

师生学习共同体可以看作一个临时的社会组织,根据杜威的学生中心理论和皮亚杰的建构主义理论,以学生为中心,它属于一个不断重构的关系体系,也是学习共同体的师生成员在实践中共同建构出来。在这个体系中,以学习目标为核心,需要成员、媒介和机制三方面的共同作用。“导学共建”学习共同体中,成员为导师和学生,他们在教学实践中相互影响,共同建构知识体系,一起建构共同的学习最近发展区,实现共同发展。媒介是网络平台,师生之间除了线下、电话或者短信交流外,还可以借助线上的网络平台交流。学习共同体是师生双方共同构建的精神家园,共同体的建构需要师生双方更多的情感联系[4]。机制是教学活动,在基层医疗卫生人才的培养过程中,根据人才培养目标进行教学设计,以学生的学习为中心,学生的学习目标为蓝本开展教学活动,再对学生的学习效果进行评价,注意学习效果与目标的一致性。

(二)“导学共建”学习共同体构建的目标

基于基层医疗卫生岗位需求,结合岗位服务标准和程序,将工作逻辑序化设计为教学逻辑,确定教学与学习目标,将学习目标一致的学生编在一个小组,配备导师,组成学习共同体。各导师根据学生的学习目标确立各自的教学目标,保持教学目标和学习目标统一,实现“教学一致”。师生学习共同体的结构也是在日常教学过程中逐渐形成的,在共同的教学愿景下,拥有共同的教学目标和学习目标,在日常的学习交流互动中共同建构知识,发展能力,实现共同成长。

通过学习共同体,将教师的教学目标与学生的学习目标统一,保持“教学一致”,明确学习共同体的目标。改革教学方式,从教师中心转变为学生中心,以学生为中心构建每堂课的学生学习目标,以学习目标为基础反向设计教学。根据认知的层次,构建高阶学习目标。根据布鲁姆的教育目标分类系统,在记住、理解的层次上,逐步过渡到应用、分析,进而进行评价与创造的目标体系构建。在根据学习目标设计教学的过程中,重视师生协作,构建师生学习共同体,共同建构知识体系,注重能力的培养,训练学生的大脑,培养学生创造性思维。

(三)“导学共建”学习共同体的运行机制

1.设计理念

围绕基层医疗卫生人才培养需要,根据杜威的学生中心理论和皮亚杰的建构主义理论,树立“学生中心、师生协作、共同发展”学习共同体新理念,以学生为中心,以师生共同成长为愿景,基于共同的学习目标和教学目标,结合岗位实际,依据工作逻辑设计教学项目,以项目为载体,由教师和学生组成学习共同体,师生结合共同目标共建团队、共建资源、共建知识、共建形态,建立“导学共建”学习共同体,重塑教育教学形态,做到全员、全程、全方位育人。

2.成员及媒介

“导学共建”学习共同体由专业导师、学业导师、行业导师和创业导师和学生组成,共建资源、共建知识、共建团队、共建形态。网络平台是成员之间交流的主要媒介,包括学习通、腾讯会议、电子邮件、微信、QQ、抖音、微博、小红书、百度网盘、哔哩哔哩、知乎等多个平台,用来作为实现目标的载体。另外,除了线上的交流和高质量的课堂沟通,效仿研究生教育进行线下的定期组会也是师生学习共同体交流的主要媒介之一[5]。

3.运行实践

以一门课程为例,从课程标准的制定、课程内容的选取、课程实施和课程评价等方面进行设计。

首先,课程标准的制定具有一定的高阶性。结合各专业人才培养实际,主动回应时代及社会新发展的新要求,借鉴医学理论研究的新进展和实践新动态,改革课程标准,使课程标准具有高阶性。强化课程应用性,与时俱进,将专业前沿研究引入课程教学,激发学生学习内驱力,进一步提高学生的课程获得感,提高学生的专业自信,强化学生职业定位,有效达成课程目标。

其次,课程内容的选取具有一定的创新性。选用附属医院病例,提炼适用于教学的元素,进行项目化资源和内容建设。项目化的资源建设既包括线上提供的学科前沿的案例、视频、动画资源等,也有体现课程思政内涵的爱岗敬业、科学精神、创新精神融入。课程思政元素的不断融入,能有效激发学生的学习热情,有意识地培养学生的创新精神。

再次,课程的实施依赖于师生学习共同体,对学生来说具有一定的挑战度。项目化的学习任务具有一定的创新性,学生挑战这样的学习任务也有一定的难度。围绕挑战性的任务,学生在教师指导下积极参与学习活动,进行深度学习[6]。学生在学习时还需要大量查阅文献,自主学习的同时还依赖于师生学习共同体。若发现共同体构建过程中出现问题,及时讨论解决对策。根据学习目标组建学习共同体,专业教师、行业教师、学业导师和学生建立 QQ 群或者微信群共同讨论学习。学业导师督促学生完成任务的同时提供学习支持与帮助。在课堂教学中,学生在专业教师的引导下,独立思考,合作探究项目,讨论问题,找到解决方案,然后以分组汇报或者翻转课堂的形式呈现结论。以学生为中心的教学设计使得学生能够全身心投入学习中,在寻求解决方案过程中,行业教师能够给予专业实践指导,解答学生提出的行业问题,增强学生专业认同感,激发学生学习兴趣,引导学生的职业认同。同时在各个导师的指导下,学生进行各类大学生创新创业项目申报,进行科学研究,体验组织归属感和学术成就感,获得个人全面发展。

最后,课程的反馈评价具有客观性。学习共同体实施后,基于课程的反馈评价机制随之形成。根据课程的考核评价方案,聚焦专业人才培养目标,形成课程目标达成度报告。然后将课程目标达成情况反馈至专业教师、学业导师和行业导师以及学生本人。导师团队基于课程实施中出现的问题进行分析讨论,提出下一步整改措施,进行课程建设的持续改进、闭环管理[7]。课程的评价采用导师和学生多主体评价。评价方式为线上和线下相结合。时间为一个学期,期末进行综合评价汇总。既有期末的终结性评价,又有平时的过程性评价,评价的结果具有客观性。