基于“1+X+N”人才培养模式的化药类专业“双师型”教师队伍建设探索和实践

作者: 向丽 蔡喆 张静 康顺吉 孙安琪 薛永萍

①基金项目:2022年湖北高校省级教学研究项目“‘碳中和’背景下化药类专业‘双师型’师资队伍建设研究与实践”(课题编号:2022537);2023年天津市普通高等学校本科教学质量与教学改革研究计划项目“民办高校化工类专业虚拟教研室的建设与实践”(课题编号:B231403802);2021年教育部产学合作协同育人项目“基于应用型化药类专业人才培养的虚拟仿真实践基地建设”(课题编号:202102072079)。

作者简介:向丽(1983—),女,汉族,湖北鄂州人,博士,教授,研究方向:重质油加工、化工过程模拟、化工专业教学与研究工作。

*通讯作者:康顺吉(1983—),女,汉族,湖北武汉人,博士,副教授,研究方向:石油化工。

[摘 要] “碳中和”目标推动化药行业结构调整和转型升级,高端产业人才需求激增,这是应用型本科高校的机遇和挑战。“双师型”教师队伍建设是应用型本科高校培养高素质应用型人才的重要保障。基于“1(学科专业)+X(职业技能)+N(创新创业)”应用型人才培养模式,针对学生专业能力、职业能力和创新能力的培养,在解决具体教学问题的场景下开展化药类专业“双师型”师资队伍建设进行了一系列探索和实践,教师队伍应用型育人能力显著提升,提高了毕业生的培养质量、就业率和就业质量。

[关 键 词] “碳中和”;“1+X+N”人才培养模式;“双师型”教师;应用型本科

[中图分类号] G645 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)15-0053-04

国外职业教育有一系列法律制度保障对“双师型”教师的培养,基本实现了师资培养、培训的系统化与制度化,但各国职业教育师资培养的体系和模式各有特点[1]。英国特别重视对职业院校教师的培养和培训,具备“三段融合”的培养特色,注重培养的理念贯穿在职前培养、入职辅导和职后提高三个阶段[2]。德国职业学院教师培训采用“双元制”模式,培养一位教师由学校和企业分工协作、紧密结合、共同完成[3]。澳大利亚职业院校采用学校为主体的职教师资培养模式,澳大利亚非常重视职教师资的专业发展,从联邦政府到职业院校有一套完善的师资培养计划和激励机制[4]。总的来说,国外在教师资格标准、人才要求、专业标准、培养模式、激励机制等方面均有比较完善的政策,研究其特征、借鉴其经验,对促进我国职业教育“双师型”教师建设大有裨益[5]。

2022年5月开始实施的新职业教育法赋予现代职业教育新的内涵,应用型本科高校兼具“高等教育+职业教育”双重功能,其最重要的办学责任就是满足社会对高质量应用型人才的需求[6-7]。2020年,我国提出优化产业结构和能源结构,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳的碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取到2060年前实现“碳中和”。“碳中和”目标推动化药行业结构调整和转型升级,相关企业工作环境大为改善,待遇显著提升[8]。根据2023届高校毕业生就业数据报告分析显示,能源/化工/环保应届生职位同比增长超40%,增长居各行业首位。2023年10月,工业和信息化部公布,“十四五”以来,我国医药工业主营业务收入年均增速为9.3%,利润总额年均增速为11.3%,产业规模效益持续提升。化药行业的蓬勃发展使得高端产业人才需求激增。相应地,应用型本科高校化药类专业为行业培养输送高素质应用型人才,保障办学质量的核心是建设一支高质量的“双师型”教师队伍。

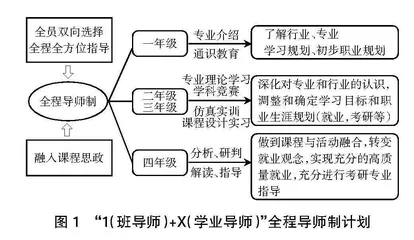

笔者所在高校定位为应用型本科高校,以为区域经济社会发展输送高素质应用型人才为目标。多年来,秉持“开发办学,协同育人”的理念,逐渐形成了“1(学科专业)+X(职业技能)+N(创新创业)”应用型人才培养模式。“1”指的是培养学生的专业能力,主要依托于专业培养方案的制定、课程内涵建设、理论与实践教学建设等。“X”指的是培养学生的职业能力,首要依托教师职业能力的培养并将职业能力展现到教学的各环节中。“N”指的是培养学生的创新能力,主要依托各类学科竞赛的开展。经过长期发展,“1+X+N”培养模式也进入有机融合的新发展阶段。此外,应用型本科高校办学资源有限,难以投入经费专项推进“双师型”师资队伍建设,通常是在解决具体问题的场景下开展建设工作,以此为基础对化药类专业“双师型”教师队伍建设进行了一系列探索和实践。

一、针对“专业能力”培养的“双师型”师资队伍建设

“1+X+N”应用型人才培养模式中的“1”指的是培养学生的专业能力,专业能力的培养是培养学生成才的基本盘,依托于专业培养方案的制定、课程内涵建设、理论与实践教学建设等。化药类专业是实践性强的工科专业,在实习、实训和设计等实践课程中,我们长期与企业合作协同育人。近年来,结合行业发展趋势和企业用人需求,在化学工程与工艺专业设置了智能化工方向和精化方向,在制药工程专业设置了生物医药方向,分别制定了新培养方案。为夯实学生专业能力的培养,针对培养方案中的各门课程都需要挖掘新的内涵。近年来,结合“双师型”教师队伍建设,逐步打造了一些新形态课程。

针对化学工程与工艺专业(智能化工方向)的学科基础课程人工智能基础,该课程的教学一般讲述如何用机器模拟实现人类智能的发展历程和理论研究等内容。但是具体针对智能化工方向,人工智能的理论研究并不是核心内容,学生需要了解人工智能的基本原理,以及人工智能如何赋能化工企业,提质增效,让传统行业焕发新生。湖北省三宁化工股份有限公司(简称“三宁”)紧握时代脉搏,率先在行业内进行了数字化智能工厂建设——全国首个5G智能化工厂。因此,我们邀请三宁人力资源部和三宁职校组织工程师与学校教师共同开发课程,从“人工智能是什么?人工智能有何作用?人工智能在化工中的应用和三宁5G智能工厂的打造及成果”等角度为学生展开课程内容,形成自带丰富工程案例的应用型课程教学大纲和教案。课程的讲授由学校教师和企业工程师以“线上+线下”的形式共同完成,课程考核注重过程管理,并要求学生提交一份人工智能赋能化工行业的调研论文。

2023年秋季学期,针对《大学生职业发展与就业创业指导课程》进行了综合改革,课程的归属从招就部转变为各二级教学单位。从2023级学生开始实行新的教学大纲和教学方案,分两个学期安排24学时的课程,第1学期设置8学时,第6学期设置16学时。我院尝试将第1学期的8学时分解为2学时的专业介绍和6学时的系列讲座。将企业导师请到针对全体化药类专业新生的大课堂上,让新生们入学后便链接到行业中,了解“社会分工”,接触优秀的企业家,和新工业革命同频共振。讲座的内容由校内教师和企业导师共同选题、共创完成。企业导师从个人实际情况、行业的发展现状和具体的岗位职业能力等多维度引导学生拟定目标,筹划未来,助力实现完美人生。通过课程综合改革和系列讲座,新生可以提前了解行业动态,学习企业家精神,及早进行科学的大学生涯规划和就业规划,有利于培育专业认同感、社会责任感和行业触角。

在人才培养的各个环节,将邀请更多的企业导师走进校园,走入课堂,学校教师与企业导师一同筛选和共创授课内容,制订针对性强、实效性好的教学计划,促使课堂教学紧密贴合企业生产实际,将企业的“新知识、新技术、新需求、新形势”融入课堂教学,不断提升课堂的教学质量,培养更多贴合企业需求的高素质应用型人才。通过校企深度合作开发新形态的课程,将企业导师“请进来”,使学生了解产业需求,提早制订学业规划和职业发展目标,合理定位,符合应用型人才培养的规律。

二、针对“职业能力”培养的“双师型”师资队伍建设

“1+X+N”人才培养模式的“X”指的是培养学生的职业能力,学生职业能力的培养需要依托教师职业能力的培养,教师具备“双师型”素养,才能培养出高素质的应用型人才。我校化药类专业教师学历职称高、教科研能力强,有较强的实现提升的自驱力,在湖北省高校服务千家企业活动中深度参与湖北兴发化工集团股份有限公司(简称“兴发集团”)建设,打造了一支高水平的“双师型”教师队伍。

兴发集团是长江经济带高质量发展的代表企业。2018年4月,习近平总书记湖北考察的首站就是兴发集团新材料产业园。习近平总书记说,通过立规矩,使产业转型升级,实现高质量发展。兴发人全面推动“关停、转型、搬迁、治污、复绿”五大工程,确保污水不入江,并投资10.7亿元做复绿,将工业岸线转变为生态岸线,厂区变化翻天覆地。兴发集团从传统大化工成功转型为精细化工企业,当然兴发集团的高质量发展离不开人才支撑。兴发集团与多所高校发起了紧密合作,从2018年起,我校与兴发集团开展了深度合作,签署产学研合作协议,先后联合创办“兴发虚拟班”和“兴发基地班”。2020年,开始组织规模型的就业实习,校企联合指导毕业环节。2021年,我校与兴发集团签署了培训合作协议,选派了一批教师参与兴发集团技能实训中心设备的安装、试车和跟班实操学习,并参与开发化工工艺单元培训课程,编写培训讲义、制作课件,研究考核评价办法。三年来,我校先后选派了16名教师组建了培训讲师团,为兴发集团培训600余名员工,获得良好的教学效果和社会效益。校企合作既为企业引进和培训了新员工,又锻炼了我校“双师型”师资队伍,提升了应用型育人能力。

在参与兴发集团培训项目过程中,我校结识了北京欧倍尔软件技术开发有限公司(简称“欧倍尔”),欧倍尔是兴发集团技能实训中心实训模块软件开发商。我校成立项目组,和欧倍尔合作获批教育部产学合作协同育人项目。依托该项目,欧倍尔为我院提供了约800个线上账号,有力充实了我院的化学工程与工艺、高分子材料与工程和制药工程等专业的仿真实训课程和线上实习课程,建立了虚拟仿真实践教学新体系。在该项目的立项和实施过程中,我校与欧倍尔、兴发集团校企三方协作,建设了虚拟仿真实践基地,锻炼了青年教师的工程实践能力,培养了一大批化材药应用型人才。此外,该合作模式也得到了推广和发展。目前,欧倍尔与三宁合作共建实训中心,我校与三宁签署了成立“三宁·卓越工程师班”的合作协议。在教育部产学合作协同育人项目的开展下,产教继续深度融合,势必结成累累硕果,为经济社会发展做出更多贡献。

在参与化工企业培训的过程中发现,校招新职工的专业为化工及相关专业的毕业生不到一半,有大量计算机科学与技术、机器人工程、通信工程和土木工程专业的毕业生,甚至有经管文科专业的学生入职化工生产岗位。由此可知,化工行业的人才缺口非常大。针对这种情况,我校将兴发集团职工培训体系中化工单元的理论和实训环节开发为一门公共选修课走进化工世界,成立含5名教师的教学团队任课。该课程通过对6个化工单元(流体流动、传热、精馏、萃取、蒸发和干燥)的理论讲解,和对流体流动(动量传递)、传热(热量传递)和精馏(质量传递)3个单元的仿真实训(在“欧倍尔仿真实训云平台”上完成),引领学生走进化工世界,要求学生掌握化工“三传”理论及其主要设备的基本原理、基本概念的基本应用,培养学生分析和解决有关单元操作基本问题的能力,能在化工基本单元操作中具备一定的基础知识。该课程针对全校各专业学生开放,此举能为人才短缺的化工行业培养更多的后备力量,校企生三方均可受益。该课程上线首期,有来自电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、工程造价、工商管理和产品设计等专业的138名学生选课,通过线上线下的教学实践,让更多不同专业背景的学生走近化工,走进化工世界。

我院教师通过产教融合“走出去”,到一线生产培训中锻炼自我,提升职业技能,同时将企业培训课程逐渐转化开发为校内公共选修课程,针对各种不同专业的学生授课,同时要让学生能够对化工专业知识有所了解,对教师“化繁为简”的能力要求非常高,这也是“双师型”教师队伍建设中的一项显著成果。

三、针对“创新能力”培养的“双师型”师资队伍建设

“1+X+N”人才培养模式的“N”指的是培养学生的创新能力,学生创新能力的培养主要依托各类学科竞赛。针对应用型人才培养中创新能力的提升训练,最直接、效果最显著的就是组织学生投入学科竞赛中,在2018年以前,我校化药类专业在学科竞赛中也取得了一些成果,但随机性较强,没有形成梯队效应。从2018年起,我校组织学生参与全国大学生化工设计竞赛,积极寻求外部资源,通过校校合作,邀请武汉工程大学经验丰富的教师参与指导,并将学生送到武汉工程大学全程跟班学习ASPEN模拟软件课程。在完成作品的过程中,邀请设计院人员提出专业意见。经过充分的准备,最后的作品获得了2018年赛区一等奖和全国二等奖。